黃金,一種罕見的貴重金屬,在古代一直是權勢和財富的象征。它嬌貴非凡的色澤,讓人無法移開視線;它稀少的產量,更讓其價值愈發水漲船高。在古代社會,黃金代表的不僅是財富,更是一種至高無上的榮耀。擁有黃金的人,就似乎擁有了這世間最高貴的身份。

一、黃金的奢華象征

然而,在古代并非人人都能接觸到黃金。大多數普通百姓此生可能連黃金的影子都見不到一面。他們整日忙碌勞作,僅能糊口度日。而皇室貴族們則可以隨意揮霍使用黃金制作餐具或裝飾衣著。黃金的來之不易,讓它在古代成為一種奢侈的象征。它的稀有,更顯示出擁有它的人是何等的地位非凡。

當時的普通百姓對黃金充滿了無限的憧憬與向往,他們會把黃金當成童話故事中才會出現的稀世珍寶。一旦有幸看到黃金,都會激動不已,跟見到圣人一樣頓足嘆息。父母會以黃金來形容孩子,說孩子就像黃澄澄的金子一樣可愛伶俐。許多平民百姓一生的奮斗目標就是積累足夠多的家當,也能買一兩金子在身上佩戴,以彰顯自己獲得成功的象征。

而對上層貴族而言,黃金的輝煌已經成為他們生活中習以為常的一部分。皇帝會用純金打造寶座和餐具,權貴會以黃金裝點馬車和衣裳,他們已經無法想象失去黃金會是什么感受,因為黃金的輝煌已經融入了他們的生活之中。正因如此,吞金自殺之于他們的沖擊力才更大。用自己最習以為常的財富來結束生命,可以看出他們內心的絕望已達到何種地步。

然而,偏偏有些人,會選擇用這黃金來結束自己的生命——

他們吞下這價值連城的金子,任其在體內肆虐,最終奪去自己的性命。這種奇特的自殺方式,就是歷史上聞名的“吞金自殺”。

二、吞金自殺的緣由

一個普通百姓,要拿到一兩金子,可能會犧牲自己幾十年的光陰。但偏偏有人不惜一死,就為了毀掉它。吞金自殺之于古人,是一個何等殘忍而又奢侈的選擇。

究其原因,一般認為是古代黃金本身含有毒性所致。根據記載,早期冶煉的黃金中殘留有劇毒,需經過反復錘煉方可除去。所以古人誤以為吞服金子可以導致中毒身亡。

但近現代科學研究證明,高純度的黃金本身并無毒性。吞服后導致死亡的真正原因,其實是金屬在體內造成的機械性損傷所致。

那些選擇吞金自殺的人,心中積壓了怎樣的絕望和痛苦,才會作出這樣極端的決定?

當一個人走投無路,前途一片黑暗時,吞金自殺就成了他們唯一的選擇。這些走上絕路的人,很多都是當朝的達官貴人,他們本可以榮華富貴,享受榮耀,卻因政治斗爭失敗而一蹶不振。

例如太監、女官在權力斗爭中失勢,削職為民,多有不能接受俗世跌宕的選擇吞金自盡。也有在戰場上戰敗的大將,為免其家人也遭殃,而選擇一個體面的死法以謝天下。這些人吞金自殺,其背后往往隱藏著令人扼腕的宿命與戲劇性的跌落。

還有些貪官污吏在行賄受賄后被揭發,面臨牢獄之災,也會在絕望中吞金自殺。對他們來說,自盡是逃避法律制裁的最后手段。死前吞掉自己不義之財,既算是銷毀罪證,也可見其對權錢的執念已達瘋狂地步。

正是這些達官權貴,他們平日里最看重的就是金錢與地位。威嚴、榮譽對他們意味著一切。一旦失去,生命亦失去意義。吞金自殺,成為他們維護尊嚴的最后選擇。但這究竟是勇氣,還是懦弱?答案令人唏噓。

三、生金的毒性傳說

古代的煉金術士們相信,金屬礦石中蘊含著“生金”。這種尚未經過提煉的“生金”呈現赤紅色澤,據說具有極強的毒性。需要反復錘煉才能去除其毒,取得純凈的黃金。

這一說法在古代廣為流傳,也為后世的吞金自殺增添了神秘色彩。人們認為吞下金子后中毒身亡,是生金的毒發作所致。

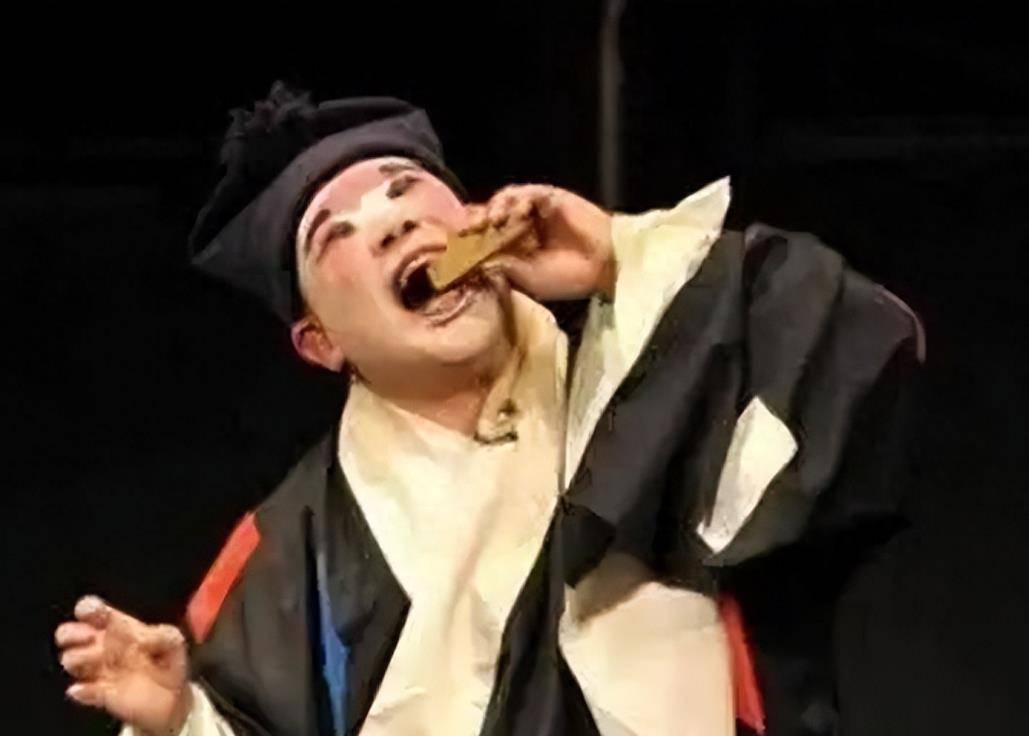

這種看法雖然缺乏科學根據,但卻影響了后世許多文人學士。他們在各類文學、戲劇作品中大肆渲染“吞金毒發”的情節,使吞金自殺成為一個浪漫主義的象征。

直到近現代,人們才意識到這不過是一種誤傳。但在古代,這種說法已經深入人心,成為吞金自殺的一個慣常解釋。

古代的許多文人雅士也受到“生金有毒”的傳說影響,紛紛在詩詞歌賦中描寫吞金自殺的場景。他們用浪漫的筆法描繪金子入口的一幕,表達出主人公高潔的性格和堅守信念的決心。這為后人留下大量描寫吞金自殺的文學作品。

然而,當時的普通百姓雖然沒有機會親眼目睹吞金自殺,但聽聞這些貴族的自殺方式后也大為震驚。因為在他們心中,黃金意味著至高無上的財富與榮耀,是自己一生也難覓只一面的圣物。沒想到這些達官貴人竟然拿它來結束生命,這在百姓看來簡直是一個巨大的惡性事件,對他們傳統觀念的沖擊之大,難以用語言表達。

四、吞金的殘酷死法

純金的無毒性,打破了人們心中的傳說。真正導致吞金者死亡的,是過程中體內所受的巨大傷害。

試想,一個成年人吞下大小不等的金塊,這對食道和胃腸造成的損傷是難以想象的。

最直接的結果,就是胃腸道產生撕裂傷,造成大出血。金屬的傾倒和移位也會刺激腸道,引發劇烈的痙攣、嘔吐。當金塊越積越多,撐破臟器時,死亡便不可避免了。

即便金塊未造成撕裂,在胃中混合胃酸也會釋放出對人體有害的金屬離子。這會破壞蛋白質,使人體細胞及臟器衰竭。長期的痛苦折磨終會奪去生命。

可以說,吞金自殺的死法異常殘忍。與其被金塊活活折磨至死,倒不如選擇更仁慈的方式結束生命。

根據目擊者描述,選擇吞金自殺的人在死前都經歷了異常痛苦的過程。起初,吞下的第一兩金子還不覺,但數量越多,胃腸就像被硬物攻擊一樣疼痛難忍。即便是習武之人也難以忍受這種從體內傳來的絞痛,只能跪地號啕。

金塊的冰冷觸感和尖銳棱角摩擦內臟,使得他們不住干嘔,但又吐不出來。一次次的嘔吐只會使傷口血流如注。最后簡直變成一種行刑的酷刑,處在這種可怕痛苦中的人們已經失去了生的意志,只求一死了之。

為了避免這種至暗時刻被他人觀看,歷史上許多選擇吞金自殺的人都是在密室中進行的。畢竟這種凄慘的死相,對一個曾經的達官貴人來說實在丟臉。只有最親近的家人才可能見證他們的最后時刻,但即便如此,也難以直視這種痛不欲生的死法。

五、歷史上的真實案例

吞金自殺在歷史上并非僅流傳于傳說,確有真實案例。最著名的要數明朝太監張敏。

張敏曾救駕有功,深得明孝宗寵信。這卻招來權臣萬貴妃的嫉恨。萬貴妃決定置張敏于死地,張敏為保住性命,在無路可退的絕境中選擇吞金自盡。

張敏的自殺方式成為一個謎。后人推測,他為保全尸體完整,不留外傷,才選擇吞金的殘忍死法。觀其生前屢建奇功,卻招來嫉恨致死的悲劇命運,不勝唏噓。

張敏在朝中地位頗高,深得明孝宗的信任,幾乎可以參與所有朝政決策。然而這也招來了權力斗爭中的嫉視,當張敏提出的一項政策觸犯了某位權臣的利益時,這位權臣就開始暗中布局,給明孝宗進讒言,使張敏開始失寵。

在這種環境下,張敏的處境越來越艱難。他明白,身處高位注定招來嫉視,自己一日不除,對方一日不息。終于有一天,明孝宗下旨要處理張敏的職務,這無異于政治上的死刑判決。徹夜難眠的張敏經歷了痛苦的掙扎,最終在黎明時分選擇了吞金自殺,以死明志。

再如甲午戰爭期間,以戴宗騫為代表的清軍將領也選擇了吞金自殺。

1895年日軍進攻威海,戴宗騫奮力歸還。兩次擊退日軍后,其部隊終因寡不敵眾而潰敗。戴宗騫見大勢已去,亦吞金自盡。

作為當權者的心腹,戴宗騫也沒能逃過失敗的命運。而他選擇吞金的方式,同樣令人扼腕嘆息。

戴宗騫原本跟隨大將劉坤一起鎮守威海,當日軍猛烈進攻南岸炮臺時,劉坤臨陣脫逃,戴宗騫不得不接管了整個戰局。他奮勇抵抗,不想瓦解軍心造成潰敗。然而寡不敵眾,再加上劉坤的逃脫導致士氣低落,戴宗騫終究沒能扭轉劣勢。

當第二次炮臺又被日軍奪取后,戴宗騫明白大勢已去。他不想被俘虜受辱,也想為劉坤的懦弱付出代價。于是在跟隨多年的副將勸說下,選擇了吞金一死,以謝天下不負使命。

結語

雖然自古以來,一直流傳吞金中毒的說法,但這并不符合現代醫學。

現代科學可以清楚地告訴我們,純金屬本身不會產生毒性。古人之所以會有這樣的誤解,主要源自金屬冶煉技術的不發達。

古代的提煉技術不夠成熟,殘留在金屬中的其他元素,才是引起“中毒”的真正原因。這些雜質進入人體后,的確會引起細胞蛋白變性等癥狀,從而被古人誤認為是金本身的“毒性”。

可以說,對于金屬中毒的這種誤解,是古代對冶煉技術缺乏了解所導致的。

而純凈的金屬,由于體內無法溶解,其機械性損傷才是造成吞金者死亡的原因。這一點,在當今的醫學視角下已經十分清楚。