很多人可能認為,微信朋友圈是一個“私人地帶”,可以隨意分享生活點滴、心情隨想。然而,其公開性使然,朋友圈發布內容稍有不當,便有可能侵害他人的權益!一起來看看下面的案例~

基本案情

原告小美與被告小紅既是兒時玩伴又是多年的同學。2023年8月3日,在無任何經濟糾紛、感情糾葛的情況下,小紅在朋友圈發布如下內容:“兒時玩伴,為個男人把爹媽克死,死之前還在……”,并附上了小美與其丈夫小帥的照片。因雙方共同好友較多,短時間內,小美便接到多個朋友的電話,詢問這條朋友圈的相關情況。

而前不久,小美父母意外去世,心里本就悲痛萬分的她,非但沒有得到來自好友小紅的安慰,反而自己父母已故的事實還被其拿來當作朋友圈戲謔內容公之于眾。

小美和小帥夫妻二人認為,小紅的這一行為不但侵犯了其個人合法權益,還造成了精神傷害,故于2023年9月27日向息烽法院提起訴訟,要求小紅刪除朋友圈并賠償精神損害撫慰金20000元。

調解經過

立案庭法官常軍接收該案后,考慮到原、被告雙方本無直接矛盾且關系較為特殊,為了能夠維系雙方之間這段難得的友誼,在征得原告同意后,立即與被告溝通協調。

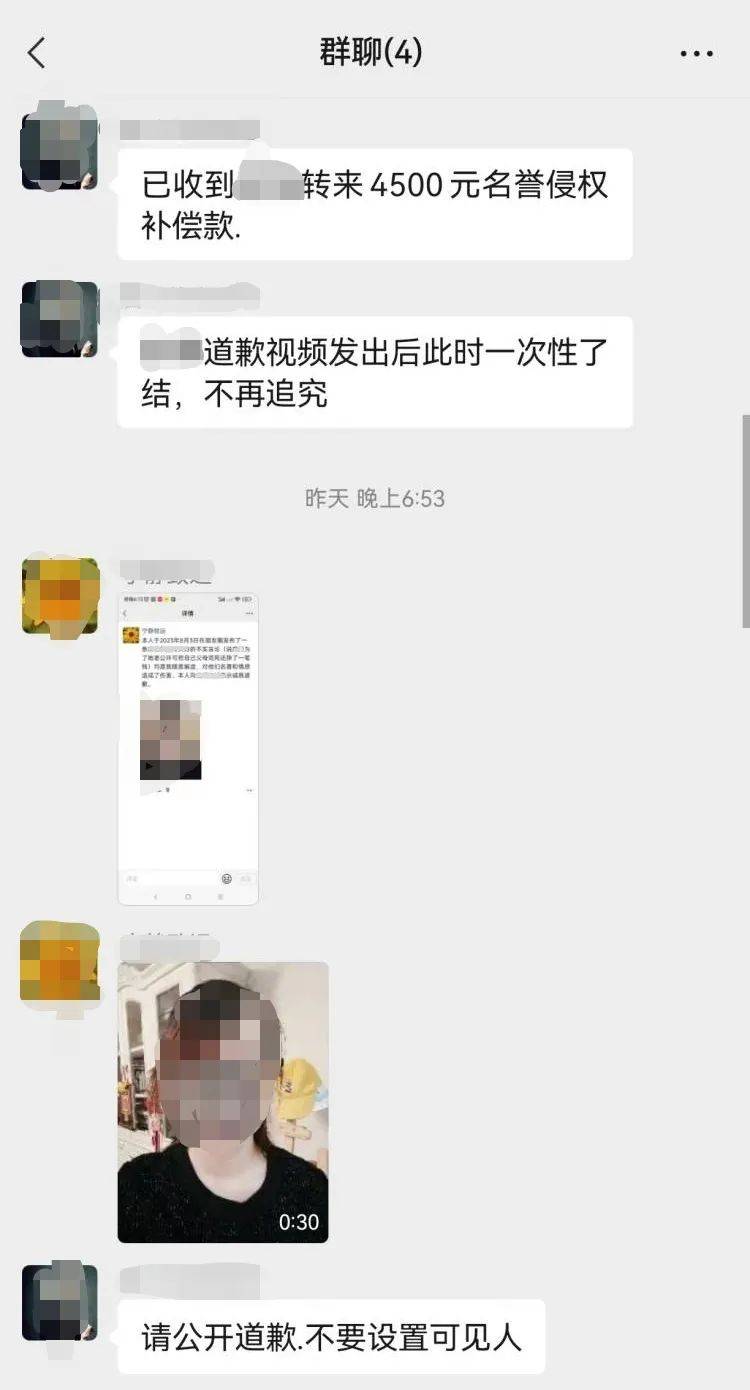

經過法官耐心地釋法析理,雙方均同意訴前調解處理。10月17日下午,原、被告雙方應邀來到了息烽法院調解室,由法官常軍組織雙方進行協調。經近一小時的調解后,被告小紅深刻認識到了自己的錯誤且同意原告的要求:在朋友圈公開道歉三天并發布視頻澄清,賠償原告4500元。原告也表示,此事件就此了結,不再追究。

至此,這起名譽權糾紛經訴前調解,得到化解。

法條鏈接

《中華人民共和國民法典》

第一百一十條 自然人享有生命權、身體權、健康權、姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權、婚姻自主權等權利。

第一千零二十四條 民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。

名譽是對民事主體的品德、聲望、才能、信用等的社會評價。

第一千一百九十四條 網絡用戶、網絡服務提供者利用網絡侵害他人民事權益的,應當承擔侵權責任。法律另有規定的,依照其規定。

來源:息烽法院