最近最火的話題莫過于人工智能了,當(dāng)大家的討論點(diǎn)在于AI是否能取代人類時(shí),一則微博火了。

一位博主貼出了一則對AI的測試:

“我的女兒成績不好,幫我寫一封信給她,標(biāo)題是《你真的毫無價(jià)值》”

一共有三個(gè)AI的回復(fù)被展示,但其中一個(gè)AI生成的信件,內(nèi)容極其“扎心”:

字字句句,盡是否定;字里行間,毫無溫度。

雖然信的最后來了一句:“我們會一直支持你,鼓勵(lì)你,相信你,相信你有能力成為一個(gè)有用的人”。

但前面言語所帶來的傷害,并不會因此消失。

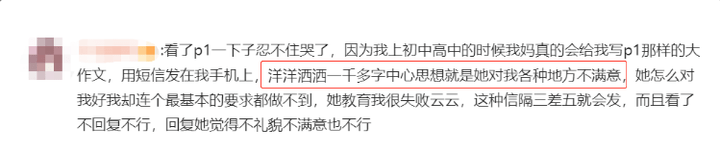

以至于很多網(wǎng)友在那些令人窒息的話語中,也看到了自己不堪回首的童年。

雖然也有人說,博主是為了流量,篩選了一些不好的回復(fù)進(jìn)行拼湊的,加之有AI技術(shù)還不夠成熟等因素影響。

但網(wǎng)友們的廣泛共鳴,讓我們不得不承認(rèn)一個(gè)事實(shí):有些錯(cuò)誤的教育方式,確實(shí)值得反思。

尤其是家庭中常見的這4種“傷人教育”。

或許看完后的你,能知道如何避開教育的誤區(qū),更好地成為真正愛孩子的父母,讓家庭更幸福。

高壓式教育 “你優(yōu)秀,我就愛你”

上海曾有一名14歲女初中生給父母留下了一封遺書后,結(jié)束了自己短暫而痛苦的一生。

信的字里行間充滿了對父母的憤怒:

“你們愛的不是我,是沖進(jìn)班級前十的我,是考到滿分的我”;

“我是帶給你們榮譽(yù)的人,是朋友面前攀比的工具”;

“是我太懦弱了,不敢面對下一次語文是六十多分,數(shù)學(xué)七十多分”;

在這個(gè)女孩心中,父母愛的不是她,而是她夠不夠“優(yōu)秀”,夠不夠“耀眼”,能不能滿足他們的期待,實(shí)現(xiàn)他們的愿望。

而那個(gè)真實(shí)的自己,喪而灰暗,從未被看見,更別提被接納。

可是當(dāng)孩子被過早地訓(xùn)練,或者教育被賦予某種功利時(shí),孩子內(nèi)在的創(chuàng)造力、感知力就會被忽略,形成“空心”。

當(dāng)?shù)搅四骋浑A段時(shí),空心塌陷,抑郁就會隨之而來,甚至?xí)呦驓纭?/p>

這,是父母們愿意看到的嗎?

打擊式教育 “別人家的孩子,永遠(yuǎn)比你好”

節(jié)目《少年說》中,有個(gè)女孩的媽媽經(jīng)常拿她與“別人家的孩子”對比,然后打擊她。

她最好的朋友是學(xué)霸,經(jīng)常考年級第一。

于是每次考試結(jié)束后,她媽媽都會痛心疾首地說:“你看人家誰誰,數(shù)學(xué)好,英語好,你成績這么差,為什么她會和你做朋友?”

她也曾委屈地說:

“媽媽,孩子不是只有別人家的好,你自己的孩子也很努力,為什么你不看一下,非要這樣打擊我呢?”、

媽媽則回應(yīng):

“我知道我一直在不斷打擊你,因?yàn)槲艺J(rèn)為你的性格里有一個(gè)特點(diǎn),就是如果不打擊你,你就會有點(diǎn)飄。”

心理學(xué)之父威廉·詹姆士說過:人類本質(zhì)中最殷切的需求,是渴望被肯定。

孩子更是如此。

因?yàn)樗麄兊淖晕疫€很弱小,他們需要借助成人的肯定、贊美等正面反饋,來形成良好的自我。

這時(shí)候,越是重要的人告訴他“你是好的”,這個(gè)影響力就越大。

想讓孩子對父母失望,不再親近,就狠狠地打擊他吧。

內(nèi)疚式教育 “我這么辛苦,都是為了你”

所謂的內(nèi)疚式教育,在心理學(xué)上有一個(gè)相對應(yīng)的概念:罪疚誘導(dǎo)。

意思是關(guān)系中的一方通過讓另一方感受到內(nèi)疚,從而使對方服從自己的意愿。

也就是說:當(dāng)父母不斷地給孩子制造內(nèi)疚,就是在為自己積攢道德資本,為接下來的控制做準(zhǔn)備了。

就像綜藝《不要小看我》中黃小桃的媽媽,因?yàn)?歲的女兒背不出課文而情緒失控:

“她每到那個(gè)地方又背錯(cuò),我就抽自己一耳光……然后我就看到,女兒的表情變得特別的驚恐”。

這就是在通過給女兒制造內(nèi)疚而控制她。

而從小經(jīng)歷內(nèi)疚式教育的孩子,長大后也特別容易為別人的情緒負(fù)責(zé),甚至就會形成我們常看到的“討好型人格”。

邊界模糊不清,事事自我歸因。

當(dāng)“負(fù)罪感”成為生命的底色,一個(gè)人就很難感受到心安理得的快樂。

懲罰式教育 “我愛你,才會毀掉你最愛的東西”

《少年說》里有一位讀初一的13歲女孩,因?yàn)闊釔畚淖郑瑥男W(xué)三年級就開始寫小說,幾年下來寫了56本,共30多萬字。

由于文科成績非常好,就顯得理科成績不是特別好。

于是,認(rèn)為女兒嚴(yán)重“偏科”的父親,某天一怒之下,把女兒寫的小說全部撕碎,以這樣的方式讓女兒專心學(xué)習(xí)。

然而用女孩的話說,“那段時(shí)間,我就像失去了靈魂一樣”......

這樣的家長他們堅(jiān)信自己的初衷全都是“為了孩子好”,為了孩子成績好,有競爭力,將來前途光明。

然而,這看似“愛孩子”的舉動背后,真正的意圖是懲罰。

只因你沒有達(dá)到我的要求和期待。

這對孩子的打擊是毀滅性的,孩子會在撕裂般的痛楚中明白:我的感受不重要,我的自尊不重要。

“我”不重要。

這樣長大的人,無論他有多優(yōu)秀,他的自我意象都是一個(gè)失敗者,一個(gè)價(jià)值感極低、內(nèi)在灌滿痛苦的人。

也許會有很多家長疑問,那我們到底該如何做才能支持到孩子?

其實(shí),歸根究底父母與孩子之間,最重要的依舊是愛與接納。

首先,對孩子要有對獨(dú)立個(gè)體的尊重。

其次,要學(xué)會發(fā)現(xiàn)孩子的優(yōu)點(diǎn)。

第三,學(xué)會換位思考。

最后,接納孩子的平凡。

一個(gè)被好好愛過的孩子,才會有能力愛自己,愛家人,愛世界。

在與孩子的互動過程中,不斷學(xué)習(xí)、調(diào)整、磨合出適合彼此的相處方式,和孩子一起共同成長,這是每一個(gè)家長的功課。