大家有個頭疼發熱去醫院看病

多數情況下醫生會讓你查個“血象”

也就是血常規

為啥要查血常規?

通過血常規能看出來什么呢?

一起來深入了解它!

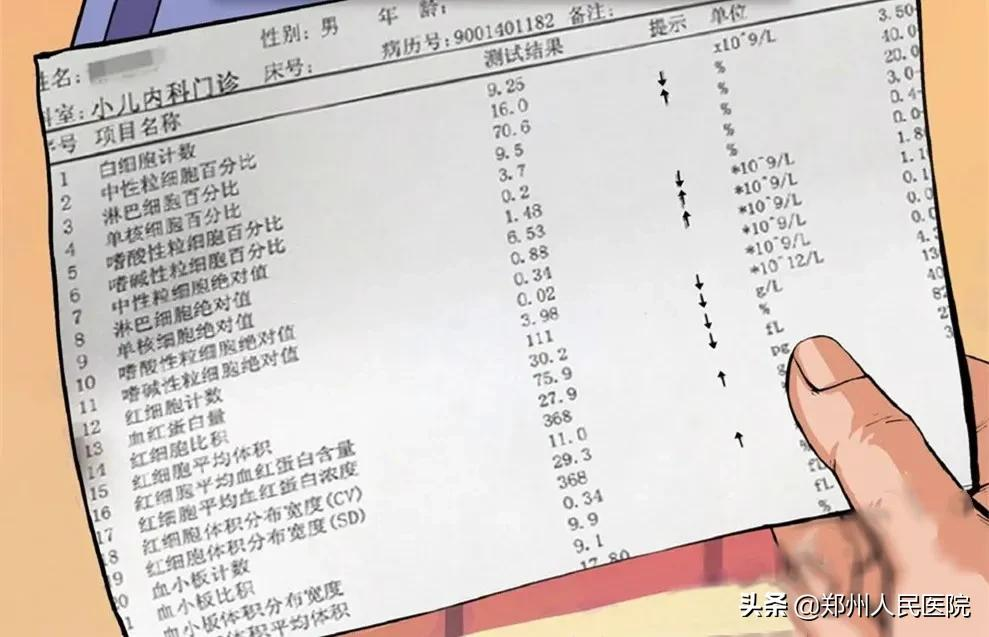

血常規檢查包括紅細胞、白細胞、血色素、血小板等等這些血液當中常規細胞的數量和質量的檢查。

血象高、血象低,一般指的是白細胞的高和白細胞的低。

但是其實血常規中還有其他的一些項目

快來看看都是啥

01

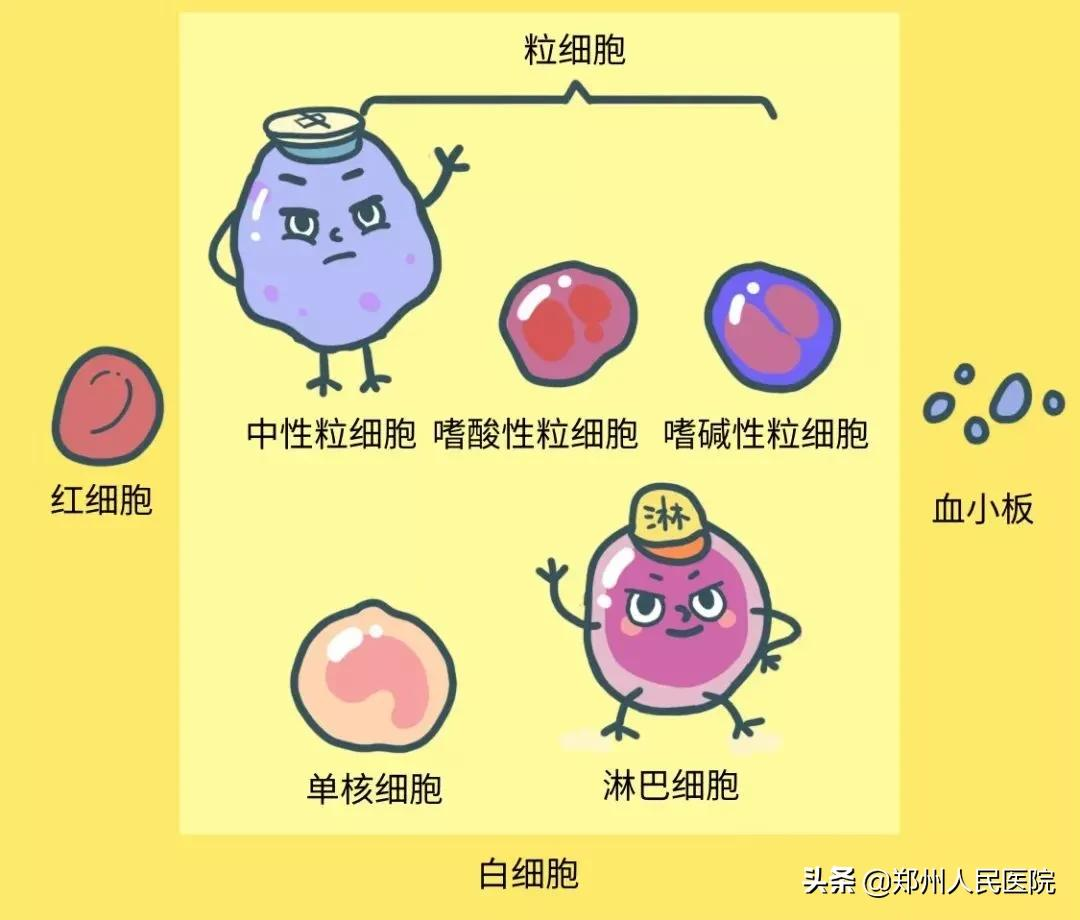

關于白細胞

血常規報告中第一行就是“白細胞”,英文簡稱“WBC”,白細胞是體內主要的免疫細胞,當病菌侵入體內時,白細胞能變形穿過毛細血管壁,集中到病菌入侵部位,將病菌包圍﹑吞噬。

白細胞增多 (WBC項出現“H”或者“↑”)常見于細菌感染、嚴重組織損傷、大出血、中毒、白血病等。也有生理性的白細胞升高,常見于月經前、妊娠、分娩、劇烈運動、飲酒、餐后等。

白細胞減少(WBC項出現“L”或者“↓”)常見于病毒感染、血液病、自身免疫性疾病、脾臟功能亢進等。需要結合臨床綜合考慮,此時你需要做的就是看醫生,以免耽誤病情。

另外化驗單上還有包括中性粒細胞(N)、淋巴細胞(L)、嗜酸性粒細胞(E)、嗜堿性粒細胞(B)、單核細胞(M)這5種細胞數量,它們都屬于白細胞。

中性粒細胞升高常見于一些有細菌感染,即感冒發熱的病人,還有一些其他的病人,比如肺炎也是會升高的。

淋巴細胞升高主要見于病毒感染。

單核細胞增高主要見于某些感染,如傷寒、結核、瘧疾等;某些血液病,如單核細胞白血病、淋巴瘤、霍奇金病等;急性傳染病或急性感染恢復期;

嗜酸性粒細胞和嗜堿性粒細胞在出現過敏、哮喘或者寄生蟲感染時等癥狀時會增高。

02

關于紅細胞、血紅蛋白

血常規的第二行是“紅細胞”,即RBC。血紅蛋白(又稱血色素),紅細胞平均體積、紅細胞壓積、平均血紅蛋白濃度、平均血紅蛋白量均是紅細胞參數。

紅細胞是人體血液中的一種細胞,而血紅蛋白是存在于紅細胞內的色素蛋白,紅細胞的主要生理功能是通過血紅蛋白來實現的。所以說,紅細胞是血紅蛋白的載體,血紅蛋白是紅細胞的功能單位。

因為血紅蛋白可以與氧氣結合形成氧合血紅蛋白,把氧氣運輸到機體的組織細胞產生能量,供新陳代謝使用。同時血紅蛋白又能夠把機體產生的二氧化碳運輸到肺部排出體外。紅細胞數量減少時,血紅蛋白濃度就降低,攜氧能力下降,病人就會出現貧血的癥狀。

紅細胞、血紅蛋白增多(RBC、HGB項出現“H”或者“↑”),常見于甲亢危象、糖尿病酮癥酸中毒及紅細胞增多癥等。

紅細胞、血紅蛋白減少(RBC、HGB項出現“L”或者“↓”)常見于各種貧血。這種情況不用太緊張,去看醫生,一起找到貧血的原因即可。紅細胞和血紅蛋白數值均小于正常值,可以診斷為貧血。

03

關于血小板

血小板(PLT)也是血常規中的重要參數,血小板是血液中最小的細胞,可保護毛細血管的完整性,具有止血凝血等功能。PLT的正常值范圍為(100-300)×109/L。

血小板增多(PLT項出現“H”或者“↑”)常見于急性感染、失血、溶血、骨折、脾臟切除術后及原發性血小板增多癥。

血小板減少(PLT項出現“L”或者“↓”)常見于血小板減少性紫癜、脾臟功能亢進、再生障礙性貧血、白血病等。