東方網記者傅文婧4月21日報道:中國激光雜志社20日晚重磅發布“2022中國光學十大進展”。經過評審委員會多輪遴選,“微腔光梳驅動的新型硅基光電子片上集成系統”等10項前沿進展入選“2022中國光學十大進展”(基礎研究類);“集成化成像芯片實現像差矯正三維攝影”等10項進展入選“2022中國光學十大進展”(應用研究類)

基礎研究類

1.微腔光梳驅動的新型硅基光電子片上集成系統

北京大學王興軍團隊聯合加州大學圣塔巴巴拉分校John E. Bowers團隊,攻關解決微腔光梳簡易魯棒激發與長時間穩定、面向光梳光源的硅基系統設計、硅基片上可重構多維光譜整形技術等難題,在國際上首次實現了由克爾微腔光梳驅動的新型硅基光電子片上系統,有望直接應用于數據中心、5/6G信號處理、自動駕駛、光計算等領域,為下一代片上光電子信息系統提供了全新的研究范式和發展方向。

2.光學渦環的誕生

上海理工大學詹其文帶領的納米光子學團隊基于麥克斯韋方程組和光學保角變換,首次在理論上完整推導并在實驗上實現了優美的光學渦環結構。該研究工作為三維復雜時空光場的生成和表征提供了嶄新的思路,對環狀對稱電動力學、環狀對稱等離子物理、光學對稱和拓撲、量子物理、天體物理等理論研究,以及光學傳感、光操縱、光信息與能量傳遞等應用研究都將具有重要且深遠的意義。

3.用光 3D 打印納米晶體

清華大學精密儀器系孫洪波、林琳涵課題組首次提出了利用光生高能載流子調控納米材料的表面化學活性并實現化學鍵合,由此實現了半導體量子點等功能納米粒子的三維激光裝配。這一技術具備真三維、高純度、高分辨率、異質異構集成的技術優勢,開辟了功能納米器件制備工藝的新途徑,在片上光電器件集成、高性能近眼顯示等領域具有廣泛的應用前景。

4.新技術首次實現激光3D打印納米鐵電疇

南京大學張勇領銜的研究團隊發展了一種非互易激光極化鐵電疇技術:將飛秒脈沖激光聚焦于鈮酸鋰晶體中,在晶體內部形成了一個有效電場,實現了三維納米鐵電疇的可控制備。加工精度達到了30納米,遠遠突破衍射極限,且可以實現鐵電疇結構的修正與重構。這一技術解決了傳統極化工藝僅限于在二維平面內以微米精度加工鐵電疇結構的難題,為三維集成光電器件的發展提供了新的技術支撐。

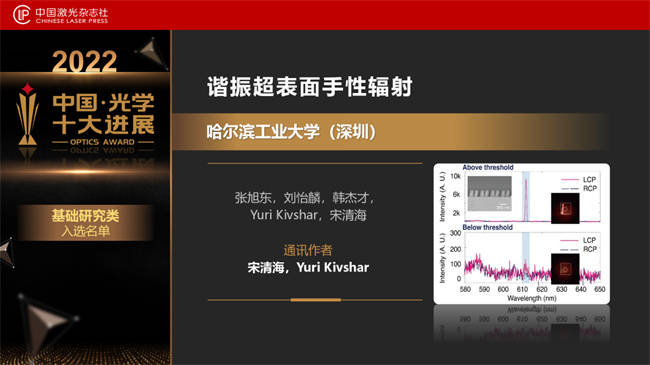

5.高純度超集成手性光源領域取得重要研究進展

哈爾濱工業大學(深圳)宋清海團隊基于連續域中束縛態自身的物理特性,實現了高純度、高Q值與高方向性的手性熒光到激光的出射。在無需自旋注入的情況下,即可實現控制自發輻射和激光的光譜、遠場以及自旋角動量。這種方法對改善當前手性光源的設計,并促進其在光子系統與量子系統中的應用具有重要意義。

6.羲和激光首輪實驗獲得60 MeV質子束

中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室激光質子加速課題組依托于上海超強超短激光實驗裝置(羲和激光,SULF) ,在首輪磨合實驗中利用SULF-10 PW激光轟擊微米金屬靶,在靶后法線鞘層加速機制下獲得了截止能量達62.5 MeV的質子束,該結果達到國內領先水平,進入國際前列。未來將通過進一步優化,獲得百MeV級的高能質子束,切實推動激光質子源在聚變能源、腫瘤治療等重要領域的應用。

7.高效、高重頻極紫外超快相干光源

上海交通大學劉峰、陳民和李博原課題組通過引入圓偏振預脈沖,成功實現對微米尺度預等離子體的主動調控,構建出合適的縱向密度分布,解決了高次諧波產生受限于激光對比度的難題,實驗驗證了產生高重頻、高亮度極紫外超快輻射源的新方案。

8.稀土離子f-f躍遷發光壽命被壓縮至納秒級

陜西師范大學物理學與信息技術學院張正龍、鄭海榮團隊,依托自主搭建的高分辨原位光譜系統,在納米光學領域取得了突破性進展。利用等離激元傾斜納米光腔,將稀土離子f-f 躍遷發光壽命壓縮至50 納秒以下,同時獲得1000余倍的量子產率增強。該成果被審稿人評價為稀土發光領域“里程碑”式的工作,對拓展稀土發光應用優勢,推動量子通訊單光子源、納米激光器的發展具有重要意義。

9.激光干涉儀的量子超越

上海交通大學物理與天文學院及李政道研究所張衛平團隊與合作者,利用其發展的量子關聯干涉技術與激光干涉儀巧妙結合,實現了一種超越傳統激光干涉儀的新型量子精密測量技術。新方法融合經典-量子優勢于一體,原理上可以拓展到LIGO引力波探測器等大型精密測量儀器中,實現對傳統干涉技術的升級,向開拓真正有應用價值的量子技術邁出了重要的一步。

10.突破熒光范圍的激光輻射

山東大學于浩海、張懷金團隊和南京大學陳延峰團隊協同攻關,在激光物理領域取得突破,首次實現基于多聲子耦合的激光輻射,在遠超熒光光譜的范圍獲得了寬波段、可調諧激光輸出。研究成果拓寬了激光增益范圍,闡明了激光晶體中的關鍵功能基元和序構關系,對于固體激光技術的發展具有重要意義。

應用研究類

1.集成化成像芯片實現像差矯正三維攝影

清華大學成像與智能技術實驗室方璐、戴瓊海團隊提出了非相干光下的數字自適應光學新架構,解耦信號采集與像差矯正,首次實現了高速大范圍分塊像差去除。研制了集成化的元成像芯片,能夠實現像差矯正的大視場高分辨率高速三維成像,將傳統自適應光學的有效視場直徑從40角秒提升至了1000角秒,可廣泛用于天文觀測、工業檢測、醫療診斷等領域。

2.時空域精細操控半導體納米晶能帶結構

浙江大學邱建榮團隊與之江實驗室譚德志團隊合作,揭示了飛秒激光誘導空間選擇性介觀尺度分相和離子交換新規律,實現了對玻璃微區元素分布的精細調控,開拓了飛秒激光三維極端制造新技術,構筑了三維發光寬波段連續可調諧納米晶結構,首次提出并展示這種三維微納結構在超大容量超長壽命信息存儲、高穩定Micro-LED列陣和動態立體彩色全息顯示等的前沿應用。

3.基于超構透鏡集成的平面廣角相機

南京大學李濤團隊研發出一種基于超構透鏡陣列的平面廣角相機,僅用一微米厚的納米結構就實現了超過120°視角高質量的廣角成像功能。這一全新原理的設計原理成功突破傳統商用魚眼鏡頭在體積和重量上的限制,展示了超構透鏡設計在顛覆性成像技術中巨大的應用潛力。

4.光電集成輕微型“復眼相機”,解決商用探測器不兼容問題

吉林大學張永來領銜的合作團隊通過飛秒激光微加工技術,制造具有對數輪廓小眼的三維仿生復眼,突破了三維復眼非平面成像和商用微型CCD/CMOS探測器失配難題,研制了質量僅為230 mg的光電集成微型復眼相機,借助多目視覺原理和神經網絡重構算法,實現了對微觀目標運動軌跡的三維重構。該成果在醫療內窺成像和微型機器人視覺等前沿領域具有重要意義。

5.光纖量子密鑰分發新紀錄——無中繼安全傳輸超830公里

中國科學技術大學郭光燦、韓正甫團隊通過解決極弱光雙場制備和低噪聲快速相位補償難題,突破信噪比限制,創造830公里無中繼光纖量子通信世界紀錄。相比于國內外其他團隊的工作,該成果不僅將無中繼傳輸距離提升了200多公里,而且將成碼率提升了50~1000倍,向實現千公里陸基量子通信邁出了重要一步。

6.光頻完美異常反射器

同濟大學物理科學與工程學院王占山和程鑫彬聯合復旦大學物理學系周磊,提出了一維多層膜結合二維超表面的準三維亞波長新結構,通過傳輸波和布洛赫波的高效耦合增強非局域能流調控能力,首次實現了效率優于99%的光頻異常反射。研究成果有望推動新型波束掃描系統等儀器裝備的發展。

7.超長壽命的鈣鈦礦LED

浙江大學狄大衛、趙保丹團隊利用雙極性分子穩定劑抑制離子遷移,首次實現了滿足實際應用標準的超長壽命鈣鈦礦LED。在等同于高亮度OLED的光功率下,這些近紅外LED的壽命為32675小時(3.7 年);在更低的輻亮度下,其壽命預期長達 270 年。這些創紀錄的器件在 5 mA/cm² 的恒定電流下持續工作 5 個月,輻亮度無明顯衰減。

8.世界首例鈮酸鋰薄膜偏振復用相干光調制器

中山大學蔡鑫倫課題組實現了世界首例鈮酸鋰薄膜偏振復用相干光調制器,該器件具有CMOS兼容驅動的半波電壓,110 GHz的調制帶寬,這是目前世界上最高性能的超低電壓和超大帶寬的電光調制器芯片。利用這一芯片,研究團隊演示了目前單載波相干傳輸的最高凈速率——1.96 Tb/s。該項研究攻克了在下一代超高速、低功耗的相干光傳輸系統不可或缺的電光轉換器件。鈮酸鋰薄膜材料及其光子集成技術研究為實現我國光通信產業鏈自主可控提供了有力保障。

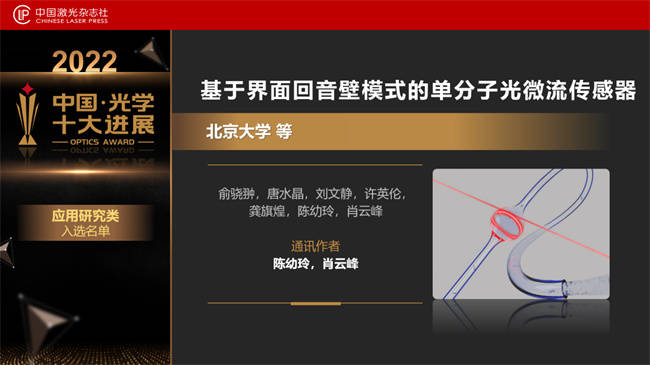

9.首次發現光學微腔中的界面回音壁模式

北京大學物理學院肖云峰團隊與中科院半導體所陳幼玲合作,首次發現了光學微腔中的界面回音壁模式。研究人員在微流集成的微泡腔中,將光學回音壁模式的電磁場峰值調控至傳感表面,從物理上提高了傳感器的光學響應強度,成功實現了具有單分子響應的微流傳感器件,在高靈敏度微量檢測領域具有廣泛的應用前景。

10.在光編碼液晶超結構應用取得突破性研究進展

華東理工大學化學與分子工程學院、物理學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心朱為宏、鄭致剛、Feringa合作,圍繞動態可控手性液晶光學微結構,從材料設計、制備和微結構的外場控制入手,解決傳統液晶體系光效率低的問題,賦能液晶微結構的光控寬動態域,發展可逆、可擦、漸變、結構疊加與嵌入的多重防偽新技術,為解決我國在高端防偽技術領域面臨的材料瓶頸提供了可供借鑒的技術方案。