空中雷鳴電閃,疾病纏身的貝多芬突然睜開眼,向空中伸出右拳,短短幾秒他神情嚴肅、面帶怒氣。隨后無力跌回,他沒再說出一句話,心臟停止了搏動。

這是文學作品中,貝多芬離世時的場景,這位“扼住命運的咽喉”的音樂大師,生命定格在了57歲。

在貝多芬死后,其寫于1802年10月6日的《海利根施塔特遺書》才被打開,道盡了貝多芬遭遇命運挫折與病痛折磨的心酸、苦淚、掙扎與難以磨滅的藝術熱情。在遺書中他曾寫道:“在我死后,倘若施密特醫生仍然健在,以我的名義請求他記述我的病情,并將這份書面文件,附在他記錄的病例之后,這樣至少有可能,使世界在我死后與我冰釋前嫌。”

搞清病情,被視為貝多芬留給后人的“囑托”。近兩百年來,各種有關貝多芬病情和死亡原因的研究迭出。直到今年,通過基因研究,貝多芬的死因得到了進一步的揭秘,其家族隱秘的故事浮出水面。

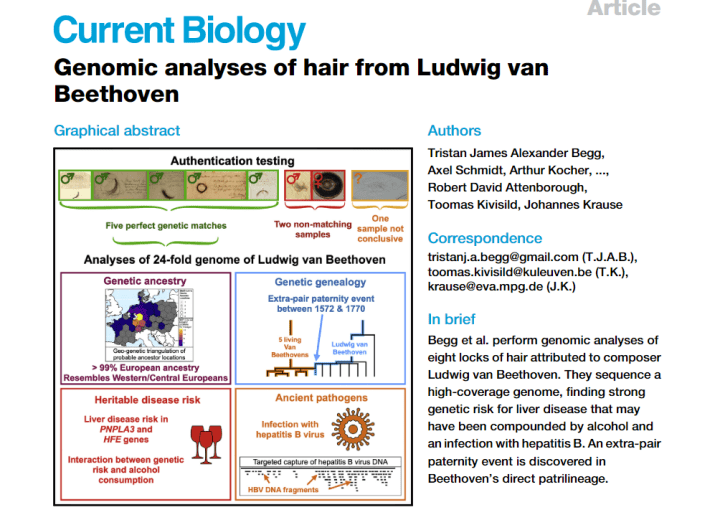

3月,知名國際刊物《Cell》子刊《CurrentBiology》,來自劍橋大學、波恩大學等機構的研究者們發表了一篇論文:《GenomicanalysesofhairfromLudwigvanBeethoven》(路德維希·凡·貝多芬的頭發的基因組分析)。

這篇研究,通過基因組分析未能發現貝多芬耳聾和胃腸病的原因,但是發現他有肝臟疾病的遺傳風險,至少在他死亡前幾個月里,貝多芬感染了乙肝病毒。此外,研究團隊通過對貝多芬父系的Y染色體測序分析發現,貝多芬父系中有人實際并不屬于貝多芬家族。

這份嚴謹的學術論文瞬間出圈,引發了公眾關注。時隔200余年,揭秘貝多芬死亡和家族秘史的是什么技術?除了能揭開名人的歷史迷團,又有哪些現實功用?潮新聞記者采訪了醫學遺傳學和司法鑒定領域的專家。

貝多芬身后的秘密,何以被解開?

浙江大學遺傳與再生生物學研究所所長、浙江省細胞與基因工程重點實驗室主任嚴慶豐教授向潮新聞記者解釋,貝多芬死因和家族秘事的意外發現,是通過基因測序完成的。而要理解為什么通過基因測序能夠打開這些秘密,就要首先了解基因。

“大家都知道一句話:有因必有果。在每個人生下來時,就已經被‘編碼’了,人的生理病理現象,本質上都是基因表達的結果;同時,基因表達又是可調控的。”

基因是人體的密碼,但是具體寫了哪些密碼,這些密碼起到什么作用,就需要通過基因測序來進行破譯,人類基因組計劃就是解決這個問題的。“通俗地講,基因編碼蛋白質,而蛋白質是生命的執行者,通過測序解讀,可以知道基因變異是否改變了蛋白質的氨基酸組成,以及對疾病發生的影響。”

嚴教授表示,該研究的基因測序結果顯示,貝多芬不攜帶耳聾直接相關的基因變異。可以推斷出,他的聾不是先天性的,可能是疾病、感染、噪音等后天或環境等因素造成的。研究者們借助基因測序,不僅發現貝多芬存在肝病的遺傳風險,還檢測到了乙肝病毒基因,再結合他長期飲酒,提示肝病可能是貝多芬的致死因素。“人的整個生命過程,會受到包括病毒感染等很多因素的影響。如果把時間軸再拉長一點,放大到整個人類的歷史,從人的物種出現到現在,人類基因組上可以找到眾多病毒片段的信息。這也是人類發展至今,與病毒抗爭的記錄。”

另外,研究者們通過基因分析,發現貝多芬家族中存在婚外情。這是因為人類性別是由X、Y性染色體的不同組合決定的,其中男性的Y染色體只能遺傳自父親,如果兄弟成員都來自同一個生物學父親,他們的Y染色體就應該相同。反之,兄弟之間的Y染色體不一樣,那就說明不是來自同一個生物學父親。

追溯貝多芬身上的謎團,從基因水平上進行探究,無疑能夠找到最根本的原因,“相對于文獻的記載、家譜等,基因信息更具有客觀性和不可篡改性,把兩者結合在一起,有助于還原歷史真相,解釋某些歷史謎團。”嚴教授說。

紹興文理學院司法鑒定中心主任張巧英,也同樣關注到了這篇論文的“出圈”。

張主任接受潮新聞記者采訪時表示,這項研究并非嚴格的法醫學斷案,雖然其旨在揭示名人的死亡和家族謎團,卻涉及了非常廣泛的領域,具體核心技術包括了二代(基因)測序、古生物樣本DNA(帶有遺傳訊息的DNA片段稱為基因)提取及相關生物信息學分析。借助先進的研究方法和提取的海量信息,一定程度上解開了貝多芬身上不為人知的謎團。

張主任表示,對于某種疾病而言,通常需要較為大量的樣本以開展隊列研究,這對發現疾病關聯基因變異十分重要。論文中,研究者們開展了這方面的分析,發現了貝多芬攜帶有乙肝病毒的相關基因。“不過需要注意的是,論文中的相關推斷并非死因的直接證據。在現代法醫學上,對死因的判斷是非常謹慎的,通常基于法醫病理學、毒理學、微量痕跡物證等多方面的客觀證據才能得出。但出于許多人對歷史謎團的著迷,這樣的探索確實是十分有趣的。”

頭發很關鍵,提取的技術更關鍵

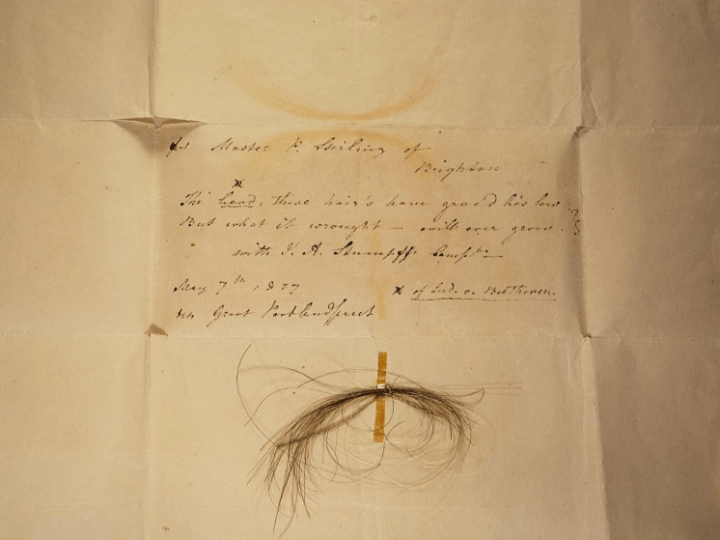

在嚴教授看來,這次關于貝多芬的研究,材料的真實可靠至關重要。首先要有完整且嚴謹的證據鏈確認頭發確實是貝多芬的,這是研究的前提。

另外,基因測序對選用的頭發也有要求,“測序用的頭發是需要帶有毛囊的,也就是保留有DNA遺傳物質。如果是貝多芬自然脫落或剪下來的頭發,是沒有辦法做基因測序研究的。這對材料的保存條件要求比較高,如果保存不好,DNA嚴重降解,就很難測序。”

來源:CurrentBiology

在風靡全球的電影《侏羅紀世界》系列中,生物科研公司在進行恐龍化石挖掘中,偶然發現一顆存有蚊子的琥珀,從蚊子體內提取出稀有的恐龍血液,加上兩棲動物的基因成功復活恐龍。

嚴教授用這個例子進一步解釋,“如果是單純的古生物的化石是沒法做到的,而如果是在琥珀密封環境或凍土層中,DNA保存完整,提取過程中沒有受到污染等因素影響,科幻電影中的情節從理論上講是有可能的。”

來自紹興文理學院司法鑒定中心的法醫物證、法醫病理司法鑒定人范光耀博士,同樣提到了這一點,他認為對貝多芬頭發展開的分析,其所使用的技術非常具有前瞻性。

嚴教授和范博士都提到,這篇研究中有馬克斯·普朗克研究所的鼎力相助,在面對保存了二百余年的貝多芬毛發樣本時,才顯得游刃有余。這個研究所,在分離和分析古生物樣本的DNA等方面,蜚聲國際。在已滅絕古人類基因組和人類進化的發現上做出突出貢獻,并斬獲2022年諾貝爾生理學或醫學獎的斯萬特·帕博,其團隊就來自這家研究所。

范博士表示,如何從數百年的生物樣本提取到高質量的DNA,這一課題不僅是古生物學家,這也是廣大法醫物證工作者面臨的重大課題,而針對貝多芬家族的相關分析,這一領域實際上是法醫系譜學的研究范疇。“目前,國內法醫所進行的父系鑒定(例如曾祖父、祖父與孫輩之間,同胞兄弟之間),通常使用的是Y-STR技術。因為只有男性有Y染色體,通過這一技術,只需要比對Y染色體上特定的基因信息即可,具有速度較快、成本較低的優勢。盡管如此,面對古代甚至遠古毛發樣本,難于檢測的主要原因是Y-STR基因擴增片段一般較長,容易降解,且無處不在的各類污染,使得想要獲取古生物樣本的基因組上真實的序列信息,需要豐富的經驗和嚴苛的實驗條件。”

基因測序的“用武之地”不少

除了能夠揭開歷史名人的謎團,基因測序技術的不斷迭代發展,可以發揮作用的領域十分廣泛。

嚴教授說,這項技術發展至今已經有三十多年。如今的基因測序技術,做到了速度快、成本低,精確度越來越高,國內花幾千塊錢就可以完成一次檢測,已經運用到了很多領域。例如,與考古學等形成了交叉學科。在醫學、刑偵、尋親等領域,未來的應用前景十分可觀。

在醫學領域為例,當下醫學主流是“循證醫學”,“人得了感冒,不同的人吃的藥是一樣的,但何時能好是存在個體差異的,還有些人對特定的抗生素是過敏的。這種差異,本質上與個體的遺傳背景有關。用藥之前,通過基因測序,可以提前知道患者應避免使用哪些藥物,或者腫瘤等治療中是否已有特異靶向藥。”

通過充分了解患者的基因組信息,為患者選擇個體化最佳治療方案,以期達到治療效果最大化和副作用最小化的定制醫療模式。在嚴教授看來,基因測序促進了精準醫學的發展。

潮新聞記者了解到,2015年,時任美國總統的奧巴馬在白宮國情咨文演講中談到“精準醫學計劃”。此后,“精準醫學”一夕之間火遍全球。中國同樣在2015年準確抓到了精準醫學的機遇,科技部和國家衛計委先后召開精準醫學戰略專家會議,擬在2030年前,在該領域共投入600億元,大力推進國內基因行業發展。

盡管基因檢測技術快速發展,嚴教授提醒,盡管基因測序在解碼人體等方面前景廣闊,但并不是醫學的終結。雖然基因密碼,在人一出生時就編好了,但是基因發揮作用會受到后天多種因素的影響。“精準醫學也不能簡單地理解為基因檢測,而是基于基因組等生物學信息以及臨床癥狀和體征等,制定差異治療的方法。但基因的表達是可調控的。即便是同樣的基因,但不同的生活環境、生活習慣等,也可能會影響基因的表達差異。我們既要強調基因的重要性,又不能把基因絕對化。”

“以前破案離不開福爾摩斯、狄仁杰這樣的神探,基因測序等相關技術的發展,對于破解刑事案件等發揮了越來越重要的作用。”張主任表示,除了精準醫學的未來可期,有賴于基因測序技術的發展,案件偵破、親子鑒定等司法領域取得了一定突破。相關技術的進步,推動了司法鑒定的發展,也解決了很多說不盡道不明的人性糾纏。

以紹興文理學院司法鑒定中心法醫物證團隊為例,目前常規開展常染色體和性染色體上STR遺傳標記檢測,面向社會服務,解決了大量三聯體(父母子女三方均參與的親子鑒定)、二聯體(父親或者母親的一方與子女的親子鑒定)、同胞以及祖孫鑒定的實際案例。而根據項目類別不同,鑒定依據的試劑盒有所差異,費用在數千元左右。另外,團隊還面向公檢法機關提供鑒定服務。

張主任表示,貝多芬的研究中所使用的最前沿的基因測序技術,相關設備的采購運營成本昂貴,各方面的要求都極高。目前,在司法鑒定領域實際的應用中,簡便快捷且價格較低的Y-STR檢測技術,在今后很長一段時間內仍然具有相當的優勢。“但這次有關貝多芬的研究,研究者們借助先進的研究方法,獲取海量遺傳變異信息的能力,確實讓法醫工作者羨慕不已,特別是能從數百年存放的毛發中獲取遺傳信息的能力,間接為法醫物證學的進步提供了諸多寶貴經驗,可能對未來法醫學的發展產生重要影響。”

(來源:潮新聞)