今年以來,演出市場迅速回暖,激起不少人久違的熱情。然而,官方購票平臺“一票難求”、“黃牛”加價倒票“大行其道”又讓很多人心灰意冷。種種亂象不僅破壞了觀眾體驗,也擾亂了市場秩序。

“黃牛”倒票為何屢禁不絕?票務市場秩序如何規范?強制實名到底有沒有用?

官方平臺開票“秒沒”

“黃牛”票源充足

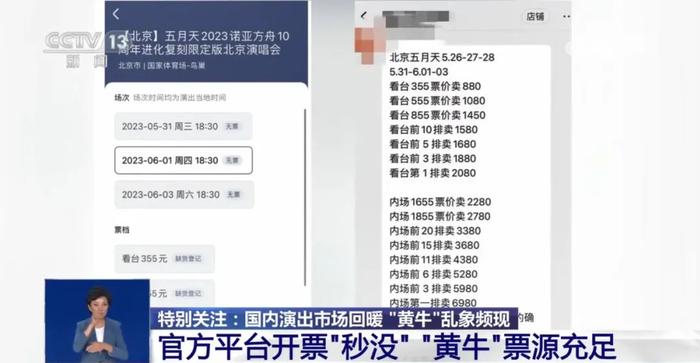

今年的5月底至6月初,知名人氣組合樂隊“五月天”在國家體育場“鳥巢”連續舉辦6場演唱會,數十萬張門票“開票即售罄”。這背后,觀眾在官方售票平臺搶票搶不到,而“黃牛”卻在一些交易平臺和社交軟件發布大量加價轉售門票的信息。

溢價程度令人驚訝:看臺和內場的官方門票價格區間在355元到1855元,而“黃牛”發布的各類溢價票,平均每張加價525元到925元不等,內場1855元一張的票,甚至被炒到了6980元,更有甚者,價格高達上萬元。

不僅是“溢價”,有媒體采訪發現,不少購票人反映,自己在開票的第一時間,在多個官方平臺購買,均沒有成功,但“黃牛票”的場次、位置卻可以隨便挑。

針對此類票務市場亂象,從今年4月起,北京多部門聯合各區開展營業性演出票務市場“黃牛”倒票亂象專項整治工作。目前,根據群眾舉報以及自行工作發現的線索,北京警方已查獲“黃牛”倒票人員143人。其中,在“五月天”演唱會期間查獲處理“黃牛”倒票人員64人。

鉆平臺轉贈功能的空子

“黃牛”進行溢價轉售

通過排查出票銷售方案執行情況、線上演出門票交易情況以及網絡輿情和12345群眾平臺轉來的相關投訴,監管部門研判,“黃牛”倒票的重點主要集中在官方線上平臺的“轉贈”環節。

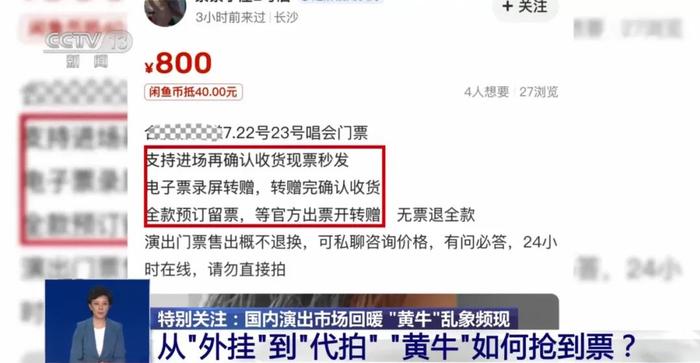

“票務轉贈”指的是無法觀看演出的購票人通過官方購票平臺,將自己購買的門票轉讓給其他觀眾,同時修改觀演人信息。

平臺設置轉贈功能的初衷,是為了給因有事無法到場的購票人提供便利,卻給了“黃牛”可乘之機。

一般來說,“黃牛”有兩種搶票形式:

第一種“黃牛”也可被稱作“搶手”,觀眾將自己的賬號和身份信息提前給“搶手”,“搶手”在開票網站上幫忙搶票,但不保證一定成功;

第二種“黃牛”研發了專門用于搶票的程序腳本和軟件,也就是俗稱的“外掛”,大幅度提升在官方售票渠道的搶票成功率。他們使用“黃牛”的身份信息,囤積到可用于轉贈的門票后,在相關社交平臺以“現票預定”的名義尋找買家,進行溢價轉售,倒賣完成后,再通過官方售票平臺的“轉贈”功能,修改觀演人信息,將門票轉贈給“溢價購票人”。

此外,營業性演出一般會為必要性服務保障崗位的工作人員留出“工作票”,此類票源多為紙質票形式發放,票面信息與使用者難以準確關聯,容易讓“黃牛”鉆空子。

打擊“黃牛票”銷售流通

各方該如何約束?

按照文旅部門的監管要求,官方售票平臺應以科技手段反制“惡意軟件刷票”現象。總臺記者了解到,一些平臺已經在用科技手段反制。不過,因為真人代搶的購票行為與正常購票行為一致,系統很難做出精準甄別。

那么,打擊“黃牛票”銷售流通,舉辦方和票務銷售平臺如何約束呢?

某票務平臺安全部業務風控負責人表示,他們的現場核驗設備支持“人證票”進行強實名核驗,今年來已為北京、上海、杭州等地的多個大型演出項目提供了“人證票”核驗服務。通過“人證票”進行強實名核驗,也就是通過“刷臉”等生物識別技術,確定本人與身份證的信息、購票信息一致。

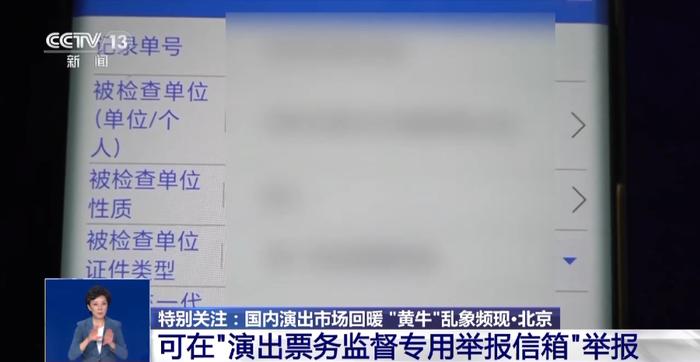

與此同時,北京市文化和旅游局官網、官方微博公布了“演出票務監督專用舉報信箱”,鼓勵市民發現“黃牛”后及時撥打12345市民熱線或通過舉報專用信箱進行投訴舉報。來信來電反映問題一經查實,將依法依規嚴肅處理并將相關違法違規單位和個人納入黑名單管理。

針對“黃牛”倒票亂象,許多網友呼吁讓“實名”制覆蓋購票和演出入場核驗各個環節,特別是要“強實名”驗證。

中國政法大學傳播法研究中心副主任、中國消費者協會專家委員會委員朱巍對此表示:“強實名意味著票在二級市場上沒法交易。既然沒法交易,就一定要有一個必要的退票的渠道。”

他表示,按照消費者權益保護法的相關規定,消費者既然有購票的權利,那么平臺、賣票方、主辦者一定要切實保障好消費者退票的權利。按照商業慣例來講,應保證開場前24小時之內可退票,可能部分平臺會收取一定費用。只有退票渠道做好之后,才可以實行強實名制。