關(guān)于電影是什么,經(jīng)典電影理論中一直以來都存在著“畫框論”與“窗戶論”之爭,前者以蘇聯(lián)蒙太奇學派為代表,認為電影是旨在建立含義和效果的畫框,強調(diào)銀幕的封閉性。后者以安德烈.巴贊的長鏡頭理論為旗幟,提出電影是觀察世界的窗戶,強調(diào)銀幕的開放性。

而無論是把銀幕比作“畫框”亦或是“窗戶”,其實都只是在討論電影的創(chuàng)作一極,忽視了電影與其接受者之間的兩極互動。但對于主旋律電影這一中國特色的電影樣式來說,電影毫無疑問首先是意識形態(tài)的完美載體,當資本進入主旋律電影的制作體系之后,商業(yè)價值也成了主旋律影片必須要肩負的歷史任務。

在這兩個層面上,觀眾都成了電影研究的中心。需要追問的是,觀眾心中的電影是什么?或者說觀眾愿意為之消費并接受的電影是什么?從電影精神分析學的角度來看,電影既是一場滿足觀眾欲望的美夢,同時也是一面映射其個人存在的“鏡子”。而無論是“夢”還是“鏡”,其實都揭示了電影在被接受過程中,不可避免的某種“虛假”。

電影,事關(guān)欲望的一場美夢

觀眾(市場經(jīng)濟邏輯中的觀眾)為何會踏進電影院?從電影創(chuàng)作中歷來對“真實”的追求來看,創(chuàng)作者往往會誤以為觀眾走進電影院是為了尋求生活的真相。但不得不說,這也許只是某些理想主義者一廂情愿之假想。

觀眾去電影院是想去“看”生活本身嗎?去體驗那些混沌、模糊的人生意義?思索那些壓迫與被壓迫的無解謎題?亦或是感受“我”之存在的消極與虛無?這些在現(xiàn)實生活中就能做且不得不做的事,觀眾也許沒興趣再花一沓鈔票換取一張電影票來實現(xiàn)了。

其真正想做的事,恐怕正是逃離它們,逃離那些日常生活的瑣碎與庸常、現(xiàn)實社會的規(guī)則與秩序。在電影院的黑暗、幽閉與舒適中,以匿名者的身份,悄悄將無意識欲望釋放,然后在集體性的觀影中將其合法地滿足。

弗洛伊德把人內(nèi)心活動的層次比作冰山,依次有意識、前意識和潛意識三層。水面之下的潛(無)意識深不可測,且是人行為的動力之源,即人總會在力比多的驅(qū)使下尋求各種社會化途徑以滿足自身深不可測的無意識欲望。而夢和電影——呈現(xiàn)出雙生花樣貌的欲望承載者,是無意識欲望得以滿足的兩種途徑。

電影與夢的類比首先建立在觀影環(huán)境上,電影院的黑暗、舒適以及與外界交流的杜絕為觀眾提供了“入夢”的理想場所。由此深藏于潛意識中的欲望才能趁“超我”放松警惕之時,偷偷撬開囚禁室的大門,企圖占據(jù)人的意識世界,以此實現(xiàn)被壓抑的快樂。

不用擔心無意識欲望在此刻的滿足會像在清醒時候一樣,給現(xiàn)實的生活帶來嚴重的后果——在夢與電影里,我們總是相對安全的。

而觀眾——本我、自我、超我的混合物,也同樣無法對那些過于直白呈現(xiàn)欲望的影片產(chǎn)生真正的認同。因而,無論是在夢里還是在電影里,欲望為了延長自身的滿足,不得不穿上合理化的外衣以蒙騙超我。

主旋律電影所積極宣揚的主流價值觀其實恰是一件完美的外衣,而目前主旋律影片創(chuàng)作之困境在于外衣雖完美,“內(nèi)在”卻缺席,分析觀眾的欲望可以為主旋律電影的創(chuàng)作提供一些啟示。首先,欲望之所以成為欲望,是因為它永遠無法被真正地滿足。

就如叔本華曾表達過的那樣:欲望由于無法實現(xiàn),會產(chǎn)生匱乏讓人痛苦;而欲望之實現(xiàn)又讓人因喪失愿望而必須忍受空虛與無聊。電影通過永遠與觀眾保持著恰當?shù)木嚯x——影像中的人物、事件在觀影過程中始終是作為缺席而在場的,永遠保持著能夠被觀眾欲求的魅力。

正如英國畫家雷諾爾茲強調(diào)的那樣:一切藝術(shù)的目的和宗旨都是彌補事物的天然缺陷,通常是靠顯現(xiàn)和體現(xiàn)僅僅存在于想象之中的那些事物來滿足精神的需要。

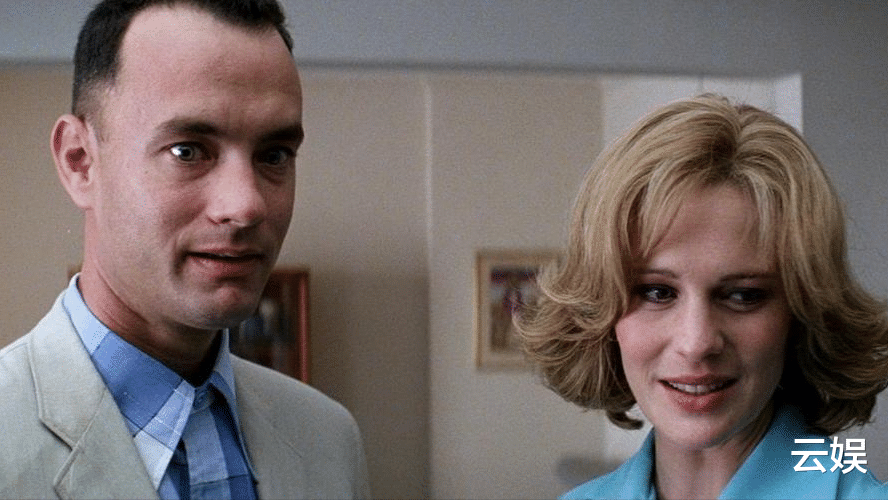

好萊塢電影正是通過提供底層人物的成功故事,掩蓋了美國社會中由資本主義制度帶來的貧富分化,讓美國觀眾虛幻地體驗了一把“公平”——《阿甘正傳》(1994)與《當幸福來敲門》(2006)為此提供例證。中國特色的主旋律電影則通過展現(xiàn)新中國成立之艱難尤其是先輩的正義與犧牲,強調(diào)執(zhí)政的合法性、合理性——《建國大業(yè)》(2009)、《建黨偉業(yè)》(2011)、《建軍大業(yè)》(2017)等影片在一定程度上消解了觀眾對于當今社會權(quán)力的公正性之思考。

但中國的主旋律電影在很多時候無法很好地掩蓋現(xiàn)今的社會矛盾,甚至反而因其欲蓋彌彰的姿態(tài)而使矛盾更加引人注目。這是因為相當一部分主旋律影片的創(chuàng)作者忽視了觀眾內(nèi)心有著與官方的“對抗”欲望。

影片如果回避真正的社會問題,那么它也既無法為觀眾帶來觀影快感也無法幫助觀眾想象性地解決這一問題。從這個角度來考慮的話,恐怕主旋律電影的創(chuàng)作者應該更勇敢一些,拿出直面矛盾的勇氣,才能吸引到更多觀眾走進電影院為主旋律影片買單。

而主流意識形態(tài)管理層如果想要利用主旋律電影將社會矛盾想象性解決的話,也應該適度在審查層面放開一些限制。

好萊塢影片正是通過對這些困境的再現(xiàn)與想像性解決宣泄了觀眾的情緒、滿足了觀眾的愿望。

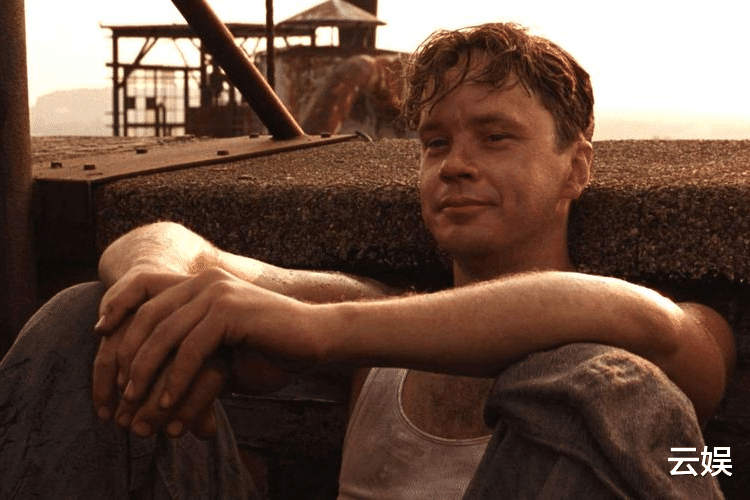

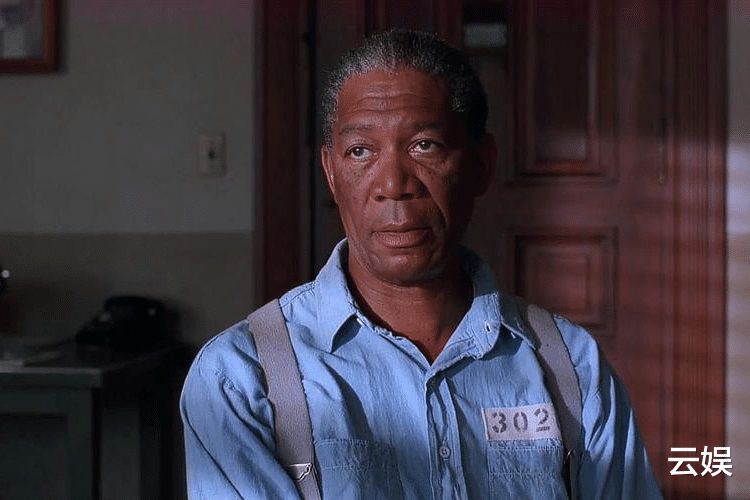

比如《肖生克的救贖》(1994)中的男主人公安迪原本是一位事業(yè)有成、家庭幸福的銀行家,但隨著其妻子出軌,其自身也被卷入了一場殺妻案,并鋃鐺入獄。主人公在職場、家庭以及社交生活中都遭遇極端的困境。

結(jié)局當然是主人公以其內(nèi)心對于自由的堅守渡過難關(guān),“自由”正代表了美國的主流價值體系——好萊塢影片的意識形態(tài)效果不容忽視!

而中國特色的主旋律電影更多把題材對準歷史或重大現(xiàn)實事件,對這類現(xiàn)實困境之呈現(xiàn)相對缺乏。這使影片某種程度上脫離目標受眾的生活,不利于主旋律電影意識形態(tài)功能的實現(xiàn)。最后還需注意到,欲望不僅復雜、豐富,而且多變——既跟隨時代的發(fā)展也跟隨個體生存境遇的改變。

這就要求主旋律電影的創(chuàng)作要符合流行的趨勢,畢竟“每一部流行的影片都是符合流行的需要的”。近年來,隨著中國國際地位的不斷提高,關(guān)乎“中華民族偉大復興”的中國夢之實現(xiàn)似乎觸手可及,中國人民心中的大國豪情也與日俱增。

《戰(zhàn)狼2》(2017)、《紅海行動》(2018)、《厲害了我的國》(2018)等一系列主旋律影片在票房上的成功正在于其不同程度上展現(xiàn)了觀眾心中的“強國”之夢。

我們看到在《我和我的祖國》(2019)及《我和我的家鄉(xiāng)》(2020)中,創(chuàng)作者均采用拼貼式的手法,呈現(xiàn)了一幅不同個體在不同時代境遇中積極承擔社會責任的小人物集錦。

特別是《我和我的家鄉(xiāng)》(2020)在每個故事轉(zhuǎn)場時均使用多個抖音用戶自覺上傳的、貌似未經(jīng)過編排的個人影像,試圖通過滿足觀眾強烈的自我言說欲望,召喚其積極參與到社會的共同建設(shè)中來。

但此種手段某種意義上只是形式上的“表面功夫”,創(chuàng)作者需要進一步思考,影片如何在人物塑造、情節(jié)安排上表現(xiàn)個體之真正境遇、表達民眾之真實心聲。

想了解更多精彩內(nèi)容,關(guān)注我不迷路!