長(zhǎng)島漁號(hào),是一代代漁民在風(fēng)浪中創(chuàng)造的闖海歌,是傳唱了300多年的海上“信天游”。人們?cè)陬I(lǐng)唱、和唱中統(tǒng)一步調(diào),在聲聲吶喊中凝聚力量。今天,機(jī)器取代了人力,漁號(hào)成為了非遺。然而,這一領(lǐng)一和、一呼一應(yīng)之中,人們甘愿為建設(shè)家園而辛勞付出的努力,從古至今,從未改變。

突如其來(lái)的狂風(fēng)大潮,襲擊了長(zhǎng)山列島。北長(zhǎng)山島的村民孔慶海擔(dān)心海上養(yǎng)殖區(qū)的災(zāi)情,一夜無(wú)眠。一早,他就開(kāi)船趕往自家的養(yǎng)殖區(qū),有些養(yǎng)殖戶損失近一百萬(wàn)。幸運(yùn)的是,孔慶海家的情況比預(yù)想的要好些。他家只壞了四行架子,估計(jì)損失七八萬(wàn)。他和妻子積極進(jìn)行了補(bǔ)救,把損失降到了最小。不管大災(zāi)、小災(zāi),人們總會(huì)用辛苦勞作彌補(bǔ)損失,把豐收的希望留在未來(lái)。

近幾年,長(zhǎng)島實(shí)行近海岸養(yǎng)殖騰退政策,近海岸一公里內(nèi)禁止養(yǎng)殖。孔慶海在近海養(yǎng)殖的100多畝牡蠣被拆除。盡管心里有些不理解,孔慶海還是將養(yǎng)殖區(qū)搬到了離岸10公里之外的遠(yuǎn)海。近年來(lái),長(zhǎng)島騰退近海養(yǎng)殖1.8萬(wàn)畝,修復(fù)清理海岸線89公里。在這里,“山、水、林、海、城”被視為一個(gè)生命共同體。

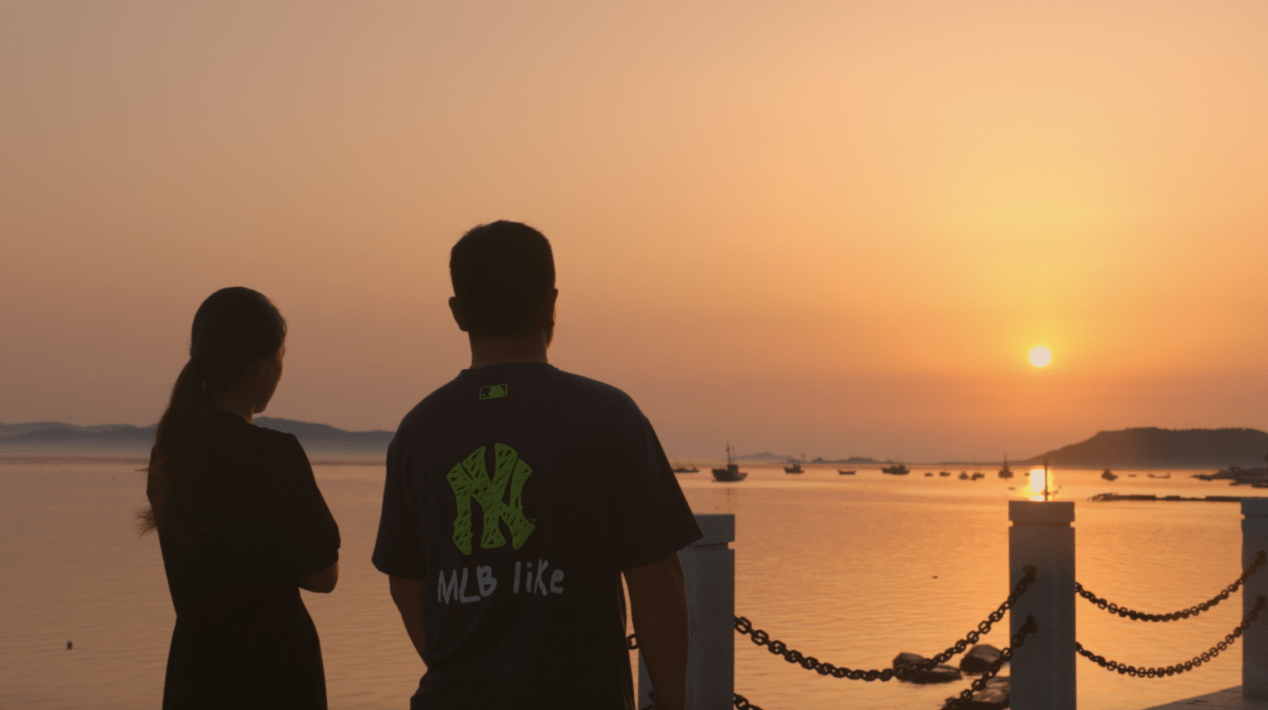

自古以來(lái),海島人靠海吃海,童子學(xué)操舟,老人擅結(jié)網(wǎng),處處聞漁號(hào),村村有漁港,捕魚(yú)幾乎是他們生計(jì)的全部。但由于現(xiàn)代船舶和大型網(wǎng)具的過(guò)度使用,20世紀(jì)90年代后,渤海經(jīng)濟(jì)魚(yú)類數(shù)量持續(xù)減少,出海捕魚(yú)的漁民越來(lái)越少。大黑山島的周樹(shù)明和妻子是一對(duì)專捕鲅魚(yú)的夫妻搭檔,當(dāng)?shù)厝朔Q之為“夫妻船”。捕魚(yú)近50年,他一直延續(xù)著海島傳統(tǒng)的捕撈方式。他的流網(wǎng)長(zhǎng)達(dá)兩公里,網(wǎng)眼大,專捕鲅魚(yú),不傷小魚(yú)。靠著這門(mén)傳統(tǒng)手藝,他們把一雙兒女撫養(yǎng)成才。周樹(shù)明經(jīng)歷過(guò)“一網(wǎng)金,二網(wǎng)銀,三網(wǎng)拉上個(gè)聚寶盆”的美好歲月,也經(jīng)歷過(guò)“海荒了,島窮了”的迷茫時(shí)刻。

現(xiàn)在,最令他開(kāi)心的是,那片熟悉的海又回來(lái)了。半年后,年近七旬的周樹(shù)明接受了兒女的勸說(shuō)。盡管有太多的不舍,他還是決定收網(wǎng)上岸,不再出海。長(zhǎng)山列島最后一條專捕鲅魚(yú)的“夫妻船”和大海告別了。

五月,大欽島進(jìn)入海帶收獲季。人們熟悉春種秋收、夏耘冬藏,但這些規(guī)律在海島上并不適用,甚至截然相反。雖說(shuō)農(nóng)時(shí)不同,但人們?yōu)樨S收付出的辛勞并無(wú)二致。每年十一月,海帶夾苗的這段日子,都是唐家安最辛苦的時(shí)候,起早貪黑,這是一份需要細(xì)致和耐心的辛苦活。今年,他養(yǎng)殖面積達(dá)到100畝,總共4000繩,這創(chuàng)下他二十多年來(lái)個(gè)人最高紀(jì)錄。今年,一級(jí)海帶賣到了20多元一斤,這是從來(lái)沒(méi)有過(guò)的好價(jià)格。

中國(guó)是世界上最大的海帶出口國(guó),而大欽島出口的海帶一級(jí)品,占全國(guó)出口量的七成左右。大欽島海帶養(yǎng)殖歷史已近70年,養(yǎng)殖面積11000多畝。島上4個(gè)村落、4000多人,絕大多數(shù)圍著海帶轉(zhuǎn)。耕海和種田一樣,都是用汗水澆灌希望,用辛勞換取收獲。

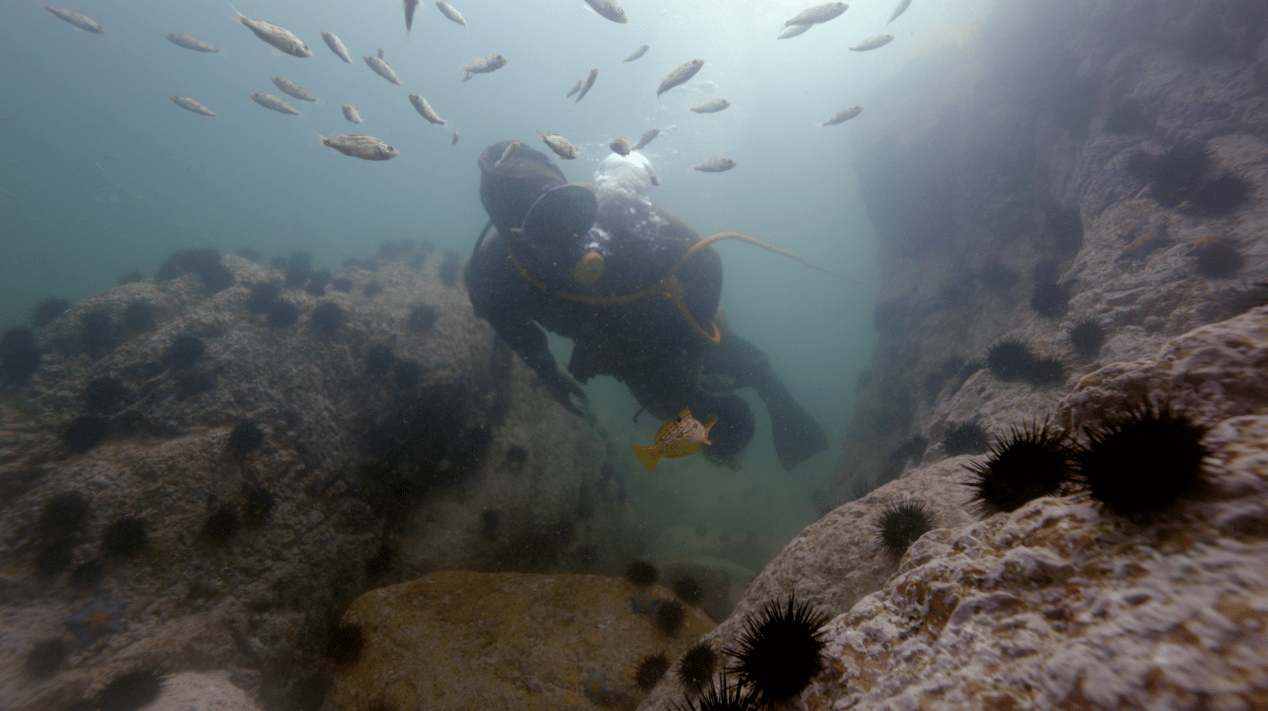

吳世倫,是小欽島的海珍品采捕人,當(dāng)?shù)厝私?ldquo;猛子”。吳世倫春夏撈海膽冬季捕海參鮑魚(yú),在20米的深水中,一次潛水一個(gè)多小時(shí)。妻子兒子是他最大的牽掛。吳世倫初中畢業(yè)后,他先是在遠(yuǎn)洋捕撈船上打工,后來(lái)才做了“猛子”,這一干就是十年。海珍品采捕是一份危險(xiǎn)又辛苦的工作,很容易對(duì)身體造成不可逆的傷害,年輕人大多不愿意干這種活。吳世倫目前是小欽島村唯一堅(jiān)持下海的“猛子”。

小欽島,只有一個(gè)村子,近300戶800多人,同時(shí)也是鄉(xiāng)政府駐地。“一島、一村、一鄉(xiāng)”,這是長(zhǎng)島因地制宜的特殊建制。同樣因地制宜的是,小欽島村海區(qū)沒(méi)有包產(chǎn)到戶,而是實(shí)行集體經(jīng)濟(jì)。吳世倫多下一次海,村里就多一份收入。如今,海島人遵循著嚴(yán)格的采捕標(biāo)準(zhǔn)。不到4兩的海參、不到8公分的鮑魚(yú),都挑選出來(lái),再次投回大海,繼續(xù)生長(zhǎng)。

進(jìn)入臘月,到了海鮮價(jià)格最好的時(shí)候。島上的人們都在忙碌著,風(fēng)里浪里一整年,一定要?jiǎng)?chuàng)個(gè)好年景。在相對(duì)封閉的海島環(huán)境中,人們更渴望團(tuán)圓,更喜歡熱鬧。過(guò)年啦,海島人享受著闔家歡樂(lè)的幸福時(shí)光。春節(jié)的意義,就是在無(wú)休無(wú)止的時(shí)間長(zhǎng)河里劃出一個(gè)節(jié)點(diǎn),提醒人們告別過(guò)往的辛勞、期待來(lái)年的美好。

“如果人間有仙境,那一定是長(zhǎng)島的樣子。”紀(jì)錄片《長(zhǎng)山列島》第二集《耕海人家》將于11月18日19:30在山東衛(wèi)視播出,敬請(qǐng)期待。