文/ 禹至

自從宇宙中有了地球,地球上有了生靈,災(zāi)難就從未缺席。一些生靈在災(zāi)難中毀滅,另一些生靈又在災(zāi)難中誕生,如此反復(fù),直到人類誕生,災(zāi)難也未曾消停。當(dāng)人類發(fā)現(xiàn)自己是地球上唯一擁有智慧的生靈時,也加劇了對災(zāi)難的恐懼。于是有了圖騰,有了神壇,有了宗教……人類一直試圖尋求某種護(hù)佑和救贖。

俞心樵《這個世界從未好過》

出自《圣經(jīng)》的傳說告訴我們,諾亞方舟就是人類的第一次救贖。按照《圣經(jīng)》的說法,人類是上帝所造。最初,上帝只造了亞當(dāng)和夏娃,后來他們偷吃禁果繁衍了人類。人多了,惡行也就多了,罪孽也越發(fā)深重。正因人類相互爭斗相互殘殺的種種罪惡和暴行讓上帝后悔創(chuàng)造了人類,于是上帝決定用洪水毀滅之,唯獨保留諾亞一家。因為在上帝眼里,諾亞是唯一的善良人,諾亞一家可留作新人類的種子。諾亞蒙恩,依照上帝的旨意,一家人歷時120年,用木頭制作了一艘方舟。當(dāng)上帝喚來洪水,吞噬了所有的生靈,只有方舟上的諾亞一家八口,以及他們攜帶的幾對飛鳥、牲畜和昆蟲存活了下來。

西蒙 · 德 · 米爾《諾亞方舟》

對于包括人類在內(nèi)的所有生靈而言,這明明是上帝親手制造的一場滅頂之災(zāi),為何竟說成是一次救贖?對于這個問題,我想也許可以這樣理解:往淺里說,這是上帝在懲惡揚善;往深里說,這是上帝對人性的救贖。上帝令諾亞用漫長的120年去制造方舟,給足了所有生靈贖罪的機會,但他們并沒有珍惜,這才讓上帝狠下心來,用大換血的方式對已然罪惡化的人性施以救贖。上帝或許希望,由諾亞一家繁衍的新人類,不再有罪惡。

農(nóng)少華《恐懼中的守候》

諾亞方舟的故事,讓我聯(lián)想到《道德經(jīng)》中老子持而保之的三寶,以及佛法中的因果定律。所謂三寶,一是慈,二是儉,三是不敢為天下先;所謂因果定律,即基于佛教緣起論的輪回說,簡而述之,可以簡單地理解為善有善報,惡有惡報。也就是說,無論上帝、老子還是佛陀,他們都在從不同的角度闡釋著同一個文明考量——人性的善惡。

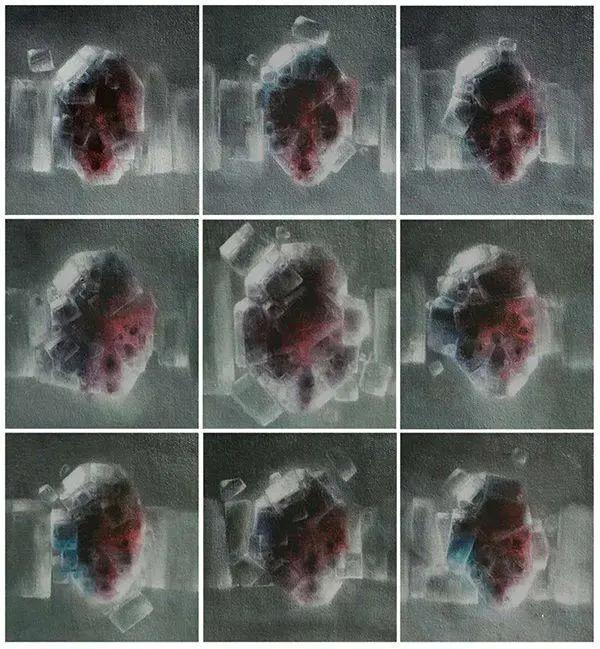

陳劍鋒《靈魂之復(fù)制與裂變》

在這里談及人性的善惡,既沒有聲張宗教對現(xiàn)代文明的貢獻(xiàn)之刻意,也沒有將所有災(zāi)難都?xì)w咎于人類惡行之主張,而只想通過對這一文明考量的探討,讓更多的人愿意去思考人類文明的精神性,及其在人類與災(zāi)難的關(guān)聯(lián)性上可能產(chǎn)生的作為,并希望通過這樣的思考,讓更多的人面對大自然時能多一份敬畏,面對人類自身時能多一份卑微,面對天災(zāi)人禍時能多一份精神救贖。

陳世君《荒無人煙的家園》

作為現(xiàn)代人,我相信,世上沒有救世主,沒有人能像上帝那樣要光得光要水得水。要求得精神救贖,還得靠我們自己。我還相信,精神救贖所蘊含的某種悲憫、反思甚或批評,無法源自那些敢為天下先之類的勵志篇章,也無法源自上行下效熬出的心靈雞湯,更無法源自為刺激淚腺定制的煽情套路。尤其在災(zāi)難面前,精神救贖不是某種安慰、抒情或者懺悔,而是基于人類的精神需求,對人性,乃至對人類文明的嚴(yán)肅拷問。比如,反省自己人性中的善惡,并自問是什么在支撐著我們的精神世界?再比如,問一問人類用有限的已知過度地解讀無限的未知,將會給我們帶來怎樣的福祉或者災(zāi)難?還有,極度物質(zhì)化的文明考量是否真的符合我們內(nèi)心的文明需求……

禹至《子夜》

回頭想想那些在諾亞方舟的傳說里死去的生靈,他們中未必沒有像諾亞一樣善良的人,說不定真有無辜者,只因被泛濫了的人類惡行遮蔽或者裹挾,才得不到上帝的護(hù)佑。如果這些無辜者的人性能夠代表善良和正義并敢于對抗人類惡行,倘若上帝有知,也許,這個故事會改寫。回到現(xiàn)實,我們當(dāng)然不可能改寫關(guān)乎上帝的故事,我們能做的,也許僅僅是呼喚精神救贖。

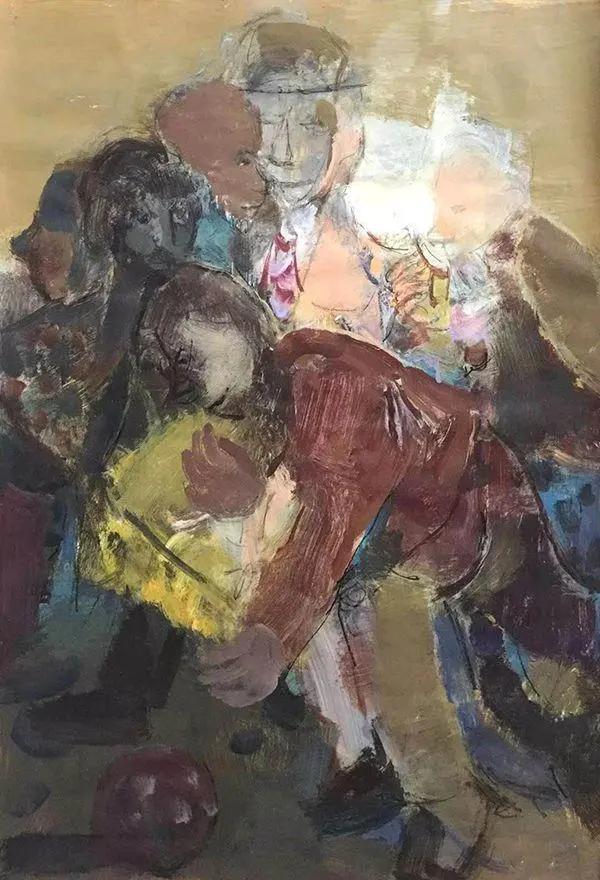

于祖培《生變》

同樣是面對災(zāi)難,每個人卻可以有不同的選擇。在這里,我想為大家推薦一部電影和一幅油畫,看看這兩件都是關(guān)于災(zāi)難的作品對我們有沒有什么啟發(fā)。雖說藝術(shù)在災(zāi)難面前很是卑微,但它畢竟是人類精神的產(chǎn)物,或許可以成為精神救贖的一種途徑。

《達(dá)拉斯買家俱樂部》影片截圖

先來看美國電影《達(dá)拉斯買家俱樂部》,劇情就不多說了,留給大家自己去看,畢竟是部好電影,不然《我不是藥神》也不會去抄襲他并狂賺幾十億票房。影片圍繞羅恩身患艾滋病被醫(yī)生告知只能活30天之后的故事展開,事實上,他多活了7年。這不是重點。在他多活的7年中,他還救活了許多與他同病相憐的人。這也不是重點。重點在于,他自救和救人的方法和途徑在美國是違法的;重點還在于,明知自己違法也明知會敗訴,但他依然起訴藥監(jiān)局,就是為了對現(xiàn)有法令發(fā)出關(guān)乎人性的質(zhì)問;更重要的是,羅恩敗訴之后,他的質(zhì)問引起政府的重視,被他質(zhì)問的法令很快被廢除,由此拯救了上百萬人的生命。羅恩算不上英雄,他身上有不少毛病。主觀上,他只想活著,也希望與他同病相憐的人能活著,為此不惜違法。客觀上,這就是一種精神救贖。他隱惡揚善,不但拯救了自己和他人的生命,還用他的坦誠沖破了善良的人性與法律之間的隔膜。

泰奧多爾 · 籍里柯《梅杜薩之筏》

再來看籍里柯的油畫《梅杜薩之筏》,這是一件異常珍貴的悲劇作品。籍里柯是法國浪漫主義畫派的先驅(qū)者和代表人物,《梅杜薩之筏》正是他最重要的代表作。由于該作品是根據(jù)真實事件創(chuàng)作而成,因此有必要介紹一下事件背景。限于篇幅,在這里只能簡述:

1816年7月,法國政府在一次移民行動中派遣“梅杜薩號”巡洋艦載著400人從法國起航駛向塞內(nèi)加爾。途中,因艦長肖馬雷的失誤,致使艦船在航行中偏航觸礁,進(jìn)水下沉,最終釀成慘難。

巡洋艦上只有6艘救生艇,極限容量也只有250人能上艇逃生,其中包括了剛?cè)蚊娜麅?nèi)加爾總督、艦長,以及一些達(dá)官貴人。余下的150人只能趕忙制作一艘木筏,長約20米,寬約7米,在海水淹沒艦船之前勉強擠了上去。雖然觸礁地點距離最近的海岸只有60公里,但沒有動力的木筏在救生艇放棄營救之后,在海上竟然飄流的十三天。這期間,在這艘事后才被籍里柯命名為“梅杜薩之筏”的木筏上,有餓死的,有自殺的,有為奪食大打出手的,還有為保命生吃人肉的……慘無人寰。待到木筏靠岸時,只有10人生還。

事后,經(jīng)軍事法庭審判,船長肖馬雷僅受到降職和服刑三年的處罰,法國政府因擔(dān)心輿論壓力,也只在官媒上發(fā)了一條簡短的消息。過輕的處罰讓兩位幸存者對不服,他們上書政府卻遭到打擊,還被解除公職。這兩位幸存者憤怒了,遂將慘難的經(jīng)過寫成紀(jì)實報道并印成冊子向社會公布,引致國內(nèi)外輿論一片嘩然。

籍里柯也憤怒了,他隨即走訪了幸存者,聆聽他們的遭遇,并到醫(yī)院看望幸存的傷者。悲憤之下,他決定用這艘巡洋艦的名字為木筏命名,并依據(jù)幸存者敘述的慘烈場面創(chuàng)作一幅油畫。于是,震撼人心的曠世之作《梅杜薩之筏》就這樣誕生了。

毋容置疑,這是一件偉大的悲劇作品,其精神意義要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出藝術(shù)本身。在籍里柯所處的時代,藝術(shù)還只是皇室和貴族的消遣之物,像《梅杜薩之筏》這樣富于社會責(zé)任感,并將不公的權(quán)勢釘在恥辱柱上的作品可謂絕無僅有,這正是藝術(shù)帶來的精神救贖。事實上,這場慘難所折射出的官府權(quán)勢,其精神世界已經(jīng)坍塌,其人性已經(jīng)向惡。籍里柯通過對慘難實況的藝術(shù)表現(xiàn),讓世人憎恨人性的丑惡,向往人性的善良,并牢記不公權(quán)勢之惡行,希冀能避免其重演,并在精神世界里,建造諾亞方舟。