突然想起幾句流行歌曲:我相信我就是我,我相信明天,我相信青春沒有地平線……我相信自由自在,我相信希望,我相信伸手就能碰到天……四百年前的傅山又何嘗不是呢?他堅(jiān)持自我,努力進(jìn)取,一伸手就觸摸到了書法的天堂。

一、青主風(fēng)骨

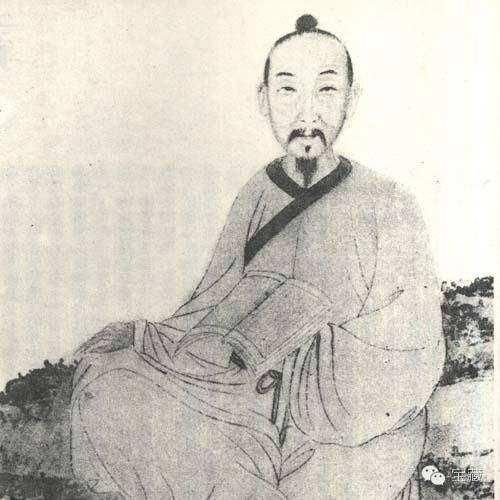

傅山(1607——1684),字青竹,后改青主,別號頗多,如朱衣道人、石道人、僑黃、僑松等,著名書法家。

傅山的先世居住大同,后遷徙至忻州,至其曾祖傅朝宣時(shí)移居太原陽曲(今太原北郊)西村。傅山世出官宦書香門第。曾祖傅朝宣曾為寧化府儀賓、承務(wù)郎,祖父傅霖累官山東參議、遼海兵備,頗有政績,其父傅子謨終生不仕,埋頭學(xué)問。

傅山少年時(shí)代,即受到嚴(yán)格的家庭教育,他博聞強(qiáng)記,讀書數(shù)遍,就能背誦。15歲補(bǔ)博士弟子員,2O歲試高等廩餼。后讀書于三立書院,受到山西提學(xué)袁繼咸的教誨,是袁氏較為欣賞的弟子之一。袁繼咸,是明末海內(nèi)皆知的正直忠臣,任山西提學(xué)時(shí),他以“立法嚴(yán)而用意寬”的精神宗旨,整頓三立書院學(xué)風(fēng),不拘一格,重視選拔人才。他于文章、氣節(jié)方面的教育,對傅山影響很深。袁繼咸在朝為兵部侍郎,他做官清廉,為人耿直,敢于直諫,因此得罪權(quán)貴,被貶為山西提學(xué)。崇禎九年(1636年),魏忠賢死黨山西巡按御史張孫振,編造罪名誣告袁繼咸,陷其于京師獄中。傅山為其師鳴不平,與薛宗周等人聯(lián)絡(luò)生員百余名,步行赴京,聯(lián)名上疏,為袁繼咸訴冤。他帶領(lǐng)眾生員在京城四處印發(fā)揭貼,申明真相,并出堂作證。經(jīng)過長達(dá)七八個(gè)月的艱難斗爭,袁繼咸的冤案得以昭雪,官復(fù)武昌道。此次斗爭的勝利,震動(dòng)了全國,傅山也因此得到了崇高的贊揚(yáng),名揚(yáng)京師以至全國。

袁繼咸案件結(jié)束后,傅山返回了太原。從此,他無意官場仕途,于城西北一所寺廟,辟為書齋,靜心博覽群書,除經(jīng)、史、子、集外,甚至佛經(jīng)、道經(jīng)亦精心研讀,視野大開。崇禎十六年(1643),傅山受聘于三立書院講學(xué)。不久,李自成率起義軍進(jìn)軍太原,傅山奉陪老母輾轉(zhuǎn)于平定嘉山。之后,起義軍、清軍先后攻占北京,明朝滅亡。傅山聞?dòng)崒懴铝?ldquo;哭國書難著,依親命茍?zhí)?rdquo;的悲痛詩句,為表示對清廷的反抗,他拜壽陽五峰山道土郭靜中為師,出家為道,道號“真山”,因自己身著紅色道袍,自謂“朱衣道人”,別號“石道人”。顧名思義,朱衣者,朱姓之衣,暗含對亡明的懷念;石道者,如石之堅(jiān),意示決不向清廷投降。傅山出家并非本心,而是借此作為自己忠君愛國、抗清復(fù)明的掩護(hù)和寄托。清軍入關(guān)占領(lǐng)北京之初,全國抗清之潮此起彼伏,傅山渴望南明王朝逐漸強(qiáng)大起來,早日北上驅(qū)逐清廷匡復(fù)明室,并積極同桂王派來山西的總兵官宋謙密切聯(lián)系,積蓄力量,密謀策劃,初定于順治十一年(1654)三月十五日從河南武安五汲鎮(zhèn)起義,向北發(fā)展勢力。不料,機(jī)密泄露,宋謙潛往武安不久,即被清軍捕獲,并供出了傅山,傅山被捕后,被關(guān)押進(jìn)太原府監(jiān)獄。關(guān)押期間,傅山始終否認(rèn)他與宋謙有政治上的關(guān)系,即使是嚴(yán)刑拷打,他也只說宋謙曾經(jīng)求他醫(yī)病,遭到拒絕而懷恨在心。一年之后,清廷得不到傅山的口供,無奈,以“傅山的確誣報(bào),相應(yīng)釋宥”的判語,將他釋放。傅山出獄后,反清之心仍然不改。大概在順治十四至十六年間,他曾南下江淮了解反清形勢。當(dāng)確實(shí)感覺到清室日趨鞏固復(fù)明無望時(shí),遂返回太原,隱居于城郊僻壤,自謂“僑公”,寓意明朝滅亡之后,自己無國無家,無奈到處做客罷了,他的“太原人作太原僑”的詩句,正是此時(shí)痛苦心情的寫照。

康熙二年(1663),參加南明政權(quán)的顧炎武尋訪英雄豪杰,到太原找到傅山,兩人抗清志趣相投,從此過往密切。他們商量組織票號,作為反清復(fù)明的經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)。之后,傅山先后與申涵光、孫奇逢、李因篤、屈大筠、王顯祚、閻若璩等堅(jiān)持反清立場的名人和學(xué)者,頻繁交往。其間,曾在山東領(lǐng)導(dǎo)起義的閻爾梅也來太原與傅山會(huì)面,與傅山結(jié)為“歲寒之盟”。王顯祚見傅山常住土窯,條件甚是艱苦,特意為他買了一所房院,即今太原傅家巷四號院。清朝初年,清廷為了籠絡(luò)民心,消除亡明遺老的反清意識,于康熙十七年(1678)頒詔天下,令三品以上官員推薦品學(xué)兼優(yōu)之人。給事中李宗孔、劉沛先推薦傅山應(yīng)博學(xué)宏詞試,然而,傅山卻稱病推辭,陽曲知縣戴夢熊奉命強(qiáng)行將傅山招往北京。到北京后,傅山繼續(xù)稱病,臥床不起,清廷宰相馮溥和一干滿漢大員隆重禮遇,多次拜望誘勸,傅山靠坐床頭淡然處之。康熙皇帝面對傅山此舉并沒有惱怒,反而詔令“傅山文學(xué)素著,念其年邁,特授內(nèi)閣中書,著地方官存問。”傅山由京返回后,地方官員聞?dòng)嵡叭グ萃⒁?ldquo;內(nèi)閣中書”稱之。對此,傅山不以為然,泰然處之。陽曲知縣奉命在他家門前懸掛“鳳閣蒲輪”的額匾,傅山卻凜然拒絕,表現(xiàn)出自己“尚志高風(fēng),介然如石”的品格和氣節(jié)。

二、傅山學(xué)養(yǎng)

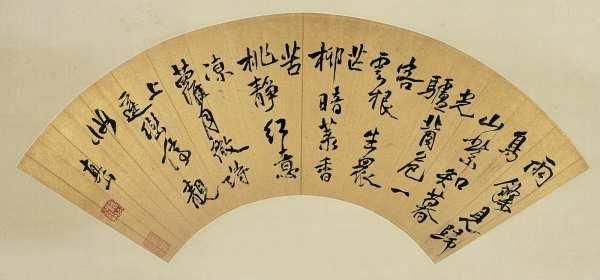

傅山的學(xué)問,追蹤當(dāng)時(shí)的進(jìn)步思潮,尤其是前半生明朝末亡之時(shí),他的思想帶有強(qiáng)烈的進(jìn)步傾向。他贊揚(yáng)李贄的學(xué)術(shù)思想和劉辰翁、楊慎、鐘星等節(jié)高和寡之士的文風(fēng),對明末的政治腐敗,官場齷齪,有清醒的認(rèn)識。清軍入關(guān)明朝滅亡后,傅山獨(dú)辟研究子學(xué)的途徑,沖破宋明以來重理的羈絆,開拓了新的學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域,成為清朝之后研治諸子百家的“開山鼻祖”。傅山的詩賦,繼承了屈原、杜甫以來的愛國主義傳統(tǒng),主張?jiān)娢膽?yīng)該以是否有利于國家和民族為衡量標(biāo)準(zhǔn)。傅山一生著作宏豐,留存于世的僅有《霜紅龕集》和《兩漢人名韻》。在詩、文、書、畫諸方面,傅山皆活學(xué)善用。他的知識領(lǐng)域?qū)拸V,在清初諸學(xué)者中,堪稱一流。傅山的書法被時(shí)人尊為“清初第一寫家”,其書師法顏真卿,主張“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”的書學(xué)思想。他的畫也具有很高的藝術(shù)境界,所畫山水、梅、蘭、竹等,被列入逸品。《畫征錄》云:“傅青主畫山水,皴擦不多,丘壑磊珂,以骨勝,墨竹也有氣。”無論字畫,均滲透著自己孤高的品格和崇高的氣節(jié),流溢著愛國主義氣息,在中國古典書畫藝術(shù)中,獲得后世的高度贊賞。傅山作為封建社會(huì)中的一位知識分子,其一生中處處表現(xiàn)出堅(jiān)韌不拔的戰(zhàn)斗精神。他那種“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的品格,毫不愧對“志士仁人”的崇高稱謂。然而,由于時(shí)代的局限,他的愛國主義思想?yún)s夾雜著濃厚的封建正統(tǒng)思想。康熙二十三年(1684)初,傅山的愛子傅眉忽逝,年愈古稀的傅山異常悲痛,不久便撒手人寰,享年77歲。

三、書法成就

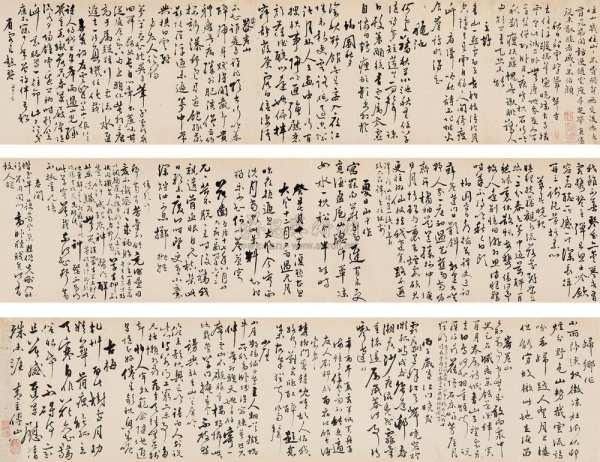

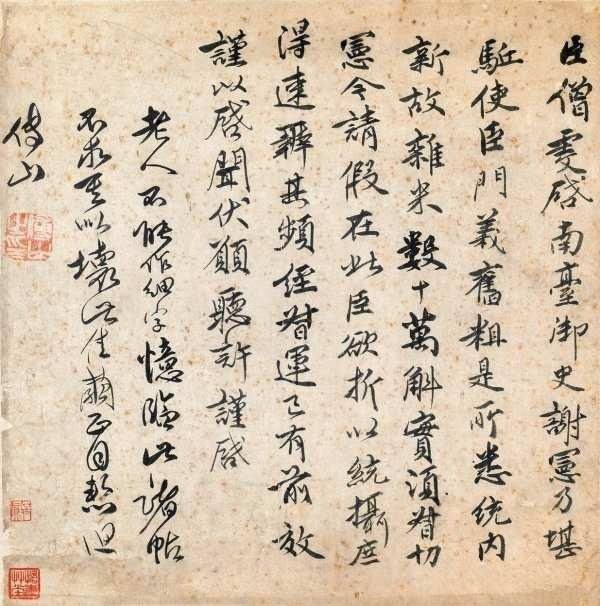

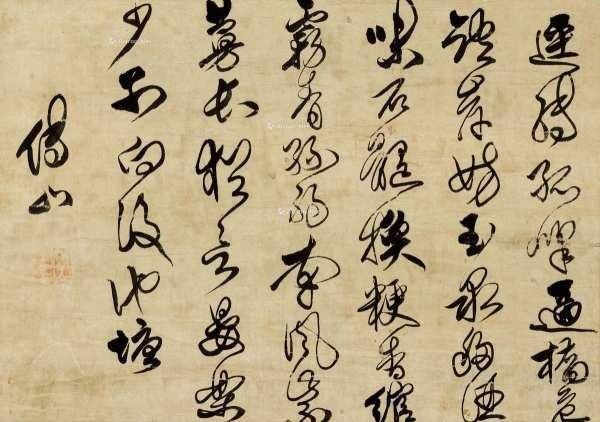

傅山曾學(xué)過趙孟頫,明亡以后專攻顏真卿,之后直取魏晉,逆流而上,直入淵藪。全祖望《陽曲傅青主先生事略》記載:“工書,自大小篆,隸以下,無不精,兼工畫。”傅山的小楷《千文》直追鐘王,他認(rèn)為:“楷書不知篆隸之變,任寫到妙處,終是俗格。”傅山喜愛用篆隸筆法作書,宗法顏體而摻以鐘王意趣,并受王鐸書風(fēng)的影響,有自己獨(dú)特的面貌。晚期,他對趙字貶斥相當(dāng)厲害:“予極不喜趙子昂,薄其人而遂惡其書,近細(xì)視之,亦未可厚非,熟媚綽約自是賤態(tài),潤秀圓轉(zhuǎn)尚屬正脈,蓋自《蘭亭》內(nèi)稍變而至此與時(shí)高下亦由氣運(yùn),不獨(dú)文章然也。”他在《作字示兒孫》中說:“作字先作人,人奇字自古。綱常叛周孔,筆墨不可補(bǔ)。”這些論述針對當(dāng)時(shí)“奴書”盛行的清初書壇,無疑是一副清醒劑。他力倡正拙,貶巧媚,以自然天真為尚。 筆法上,傅山認(rèn)為:“作小楷須用大力,柱筆著紙,如以千斤鐵枝柱地。若謂小字無須重力,可以飄忽點(diǎn)綴而就,便于此技說夢。寫《黃庭》數(shù)千,了用圓鋒筆,竭誠運(yùn)腕,肩臂共筋骨之輸,久久從右天柱涌起,然后可語奇正之變。”觀傅山的書法作品,并不都是“連綿”草書,其中,有高古端莊的篆隸;有含蓄的小楷;有大氣凜然的行楷。傅山作品的最大特點(diǎn)的還是有著生命涌動(dòng)的“連綿體”,其“連綿”之作集博學(xué)為一體,學(xué)眾家之優(yōu)長,以其撼人的氣勢,打造了書法的奇特世界,成就了傅山書法的歷史地位。

傅山以他連綿不絕的書法以及“四寧四勿”的主張,卓然獨(dú)立于書壇,成為中國書法史上的重要一脈。

(孟云飛:書法家、藝術(shù)學(xué)博士后、文化學(xué)者)