走向抽象大寫意

爛漫五月,邀君來越社看畫展,一起探索當代書畫藝術(shù)的表現(xiàn)式樣。

古今貫通,中西融匯乃畫之大道也。——周韶華

童畫小屋主人——黃華

黃華,紹興人,任教于柯橋區(qū)實驗小學,耕耘于兒童美術(shù)教育二十余載,教學相長,得以有更多機緣進行各種美術(shù)材質(zhì)的綜合實踐。常周旋于美術(shù)、科學、哲學、玄學間的閑思,沉溺于自娛自樂的審美探索,喜歡用文字記錄對書畫藝術(shù)的感悟。

前言

文/黃華

我自幼酷愛書畫藝術(shù),喜描摹臨寫,好花樣翻新,不斷搗鼓,坐擁廢畫三千。

在書法學習中,我傾向于刻意追求形式之意味,崇尚大巧若拙的構(gòu)成美。一邊嘗試各種書法形式構(gòu)成的練習,一邊深入傳統(tǒng)去探尋更為廣義的法度,求索書法形式構(gòu)成美的秘密。

在寫意畫實踐中,發(fā)現(xiàn)自己總會在自覺與不自覺中傾注于五個方面求索:構(gòu)圖的平面化與平面化構(gòu)成的實踐;對理性與非理性的各種畫面因素作融合處理,對畫面各種肌理效果的不斷拓展;汲取原生藝術(shù)之狂狷養(yǎng)分;盡量避免程式化,用生命感悟去作畫,讓每一次作畫都成為全新的審美探索;時常會不自覺地攝取葉、花、藤等意象元素進行形式夸張,圖繪出一種抽象的寫意畫。

碾轉(zhuǎn)數(shù)十載,方才發(fā)現(xiàn)自己正在脫離大寫意之意象,朝向“超以象外”之抽象邁進。我的拙作大都是探索的試驗品,常有敗筆,難登大堂。此次有幸于“越社”辦展權(quán)作實驗匯報,望得方家指正,提升自我。藝術(shù)之境,仰之彌高,鉆之彌堅,既竭吾才,終將無憾。

《紅苞逐月開》 | 68x68cm | 2008年

《瓊姿只合在瑤臺》 | 68x68cm | 2019年

從實踐平面化構(gòu)成到超然象外的審美追求

文/黃華

中國傳統(tǒng)繪畫的平面性本就強于西畫,但是這種平面性還停留于表現(xiàn)三維空間的透視關(guān)系上,與現(xiàn)代的平面性是有質(zhì)的區(qū)別的。散點透視看似好像有平面化的趨向。但是我們不難發(fā)現(xiàn)“平遠、高遠、深遠”落腳點還在表現(xiàn)三維空間的“遠”字上。最終還是一種三維透視技法。東方散點透視與西方單點透視的根本區(qū)別就在于觀察者所在的位置的不同。單點透視觀察者是不允許移動的。而散點透視是觀察者進行上下平移(高遠法散點透視)與左右平移(平遠法散點透視)的位置為觀察基點,然后再做拼接而構(gòu)成畫面的。所以這種透視還是比較簡單的平移式散點透視,現(xiàn)代平面化的空間構(gòu)成一方面在打破舊的單點透視法則,回歸平面本身。另一方面,創(chuàng)造出新的透視法。譬如畢加索的立體主義透視法也是散點透視,與國畫散點透視的區(qū)別在于它是觀察者可以在各個維度上旋轉(zhuǎn)觀察,然后把各個透視點排布在平面內(nèi),就出現(xiàn)了多重空間的平面構(gòu)成。與國畫散點透視對比后,我們不妨把它稱之為旋轉(zhuǎn)式散點透視。它雖然也有透視,但最終要為平面構(gòu)成服務(wù),所以這樣的透視方法比傳統(tǒng)平移法透視更有思想的深度。畢加索的《亞維農(nóng)少女》所呈現(xiàn)的驚世駭俗的現(xiàn)代性就源于對透視法則的顛覆與掌控。他剔除了印象派繪畫仍舊保留的統(tǒng)一光線與同一視點。畫面幾乎沒有空間深度感,互不關(guān)聯(lián)的散亂視點讓人感覺不安,它強迫觀眾的目光在畫布上四處游走以發(fā)掘圖像新的意義。這可能就是畢加索的《亞維農(nóng)少女》給我們呈現(xiàn)一個絕對平面的圖式意義所在吧。

《誰識金丹萬幻中》 | 68x68cm | 2019年

我喜歡用焦墨渴筆畫山水,弱化墨色的中間層次,呈現(xiàn)一種平面化的構(gòu)成效果。我畫山水常常先抓大勢,隨機刷出對比關(guān)系。畫石頭也不是先勾勒,而是從山石的最重要的大塊陰暗面畫起,先近似潑墨的大筆揮灑,再根據(jù)它的氣勢來定奪山石的外形與內(nèi)部結(jié)構(gòu)。所以整個作畫過程就是造化的非理性與小心收拾的理性不斷糅合的過程,所有皴法都是隨機生發(fā)而成。不論山巒如何疊翠,宇空如何廣袤,我都不追求空間的深度,而竭精殫慮于墨塊的大小形狀對比、用筆的速度與方向、用墨的枯濕變化、山勢的開合走向等平面關(guān)系的處理。通過畫面的大黑大白構(gòu)筑一種大氣象,如同西方極簡主義的審美。潘天壽的花鳥畫,也因為減少了中間層次的墨色,自然產(chǎn)生一種平面化的廣博氣象。焦墨畫那種焦渴的狀態(tài)正應(yīng)和了現(xiàn)代人的性情:暢快、明凈、自由、灑脫,在濃縮的瞬間里完成對生命意志的詮釋與把控。現(xiàn)代審美許多時候并不像有些老學究所認為的快餐文化,更多的是現(xiàn)代人歷經(jīng)審美繁華后對審美更高層次的渴求。只有大開大合、大黑大白、大疏大密等各種大的對比關(guān)系才足以吸引現(xiàn)代人被視覺寵壞了的眼球。

《太華天險》 | 180x48cm x3| 2017年

我喜愛國畫緣于被潘天壽一味霸悍的作品所震撼。所以對花鳥畫平面構(gòu)成的偏好是深入骨子里的。我畫花鳥畫喜歡消解畫面單一焦點透視的構(gòu)成圖式,崇尚多重空間的平面化處理,探索平面化構(gòu)成的式樣成了我孜孜以求的審美航標。為了完成這樣的探索,我一邊著手各種構(gòu)成的練習,一邊努力地追溯美術(shù)史。為自己的實踐尋找美學支撐與形式對接,尋找為什么要這樣畫與怎樣畫的答案。因為許多時候答案都隱匿在歷史發(fā)展之中,這便是我沉溺于梳理藝術(shù)史的原因所在。下面就談?wù)勎覍Ρ葨|西方繪畫平面化構(gòu)成發(fā)展歷程的一些淺陋之見。

《姹紫嫣紅時時綻》 | 68x68cm | 2019年

考察西方美術(shù)史,我們可以發(fā)現(xiàn)自塞尚開始,藝術(shù)家們開始徹底顛覆古典主義的焦點透視主宰構(gòu)圖的局面,弱化視點的存在。塞尚故意破壞畫面焦點透視,使畫面呈現(xiàn)出平面化趨向。高更通過單純化印象的概括來造型,創(chuàng)作了一批富有主觀幻想和裝飾意味的作品,他稱這種風格為綜合法。從塞尚與高更開始,西方平面化的潮流分別朝向兩個方向發(fā)展:從塞尚到立體派是空間維度的平面化,再到康定斯基與蒙德里安,進行抽象元素的再構(gòu)成,我把它概括為“空間構(gòu)成平面化”。在印象派的另一脈系上,納比派進一步發(fā)展高更的“綜合理論”,形成了莊嚴、簡約、變形的裝飾風格。不追求物象的深度,而強調(diào)它的面積變化,在平面上巧做文章。采用俯視靜物、鏡像運用,物象裁剪,拼貼等手法把平面化朝向裝飾的抽象又推進了一步。到野獸派馬蒂斯那里,馬蒂斯通過畢生追求繪畫語言單純化過程,使得西方色彩語言變得高度抽象,他善于利用色彩對比形成時空轉(zhuǎn)換與塑造空間深度。也就是說馬蒂斯能運用最簡單的平面色彩關(guān)系來處理時空的各種關(guān)系,達到西方色彩平面探索的至高至圣之境界。從高更到納比派再到馬蒂斯,是平面裝飾性表現(xiàn)的平面化。我把它概括為“裝飾表現(xiàn)平面化”。

《紅艷凝香枉斷腸》 | 68x68cm | 2019年

理了西方平面化構(gòu)成的歷程后,我們再來考察中國寫意畫的發(fā)展,會驚喜地發(fā)現(xiàn)類似清晰的脈絡(luò)。并且我們發(fā)現(xiàn)中國畫發(fā)展也同樣存在著類似“構(gòu)成平面化”與“表現(xiàn)平面化”的抽象現(xiàn)象,只是呈現(xiàn)的形式不同罷了。從蘇軾、董其昌到徐渭、朱耷,完成了主體表現(xiàn)的進程,同時使畫面回歸平面化構(gòu)成。再到潘天壽進一步強化東方構(gòu)成,林風眠開啟了東西方構(gòu)成合璧之先河,但是他們?nèi)耘f沒有脫離物象的束縛。到吳冠中、張桂銘等當代畫家,開始了抽象構(gòu)成的探索,物象已下降為為構(gòu)成服務(wù)的材質(zhì)。這一脈便構(gòu)成了中國畫的“構(gòu)成抽象”的發(fā)展。在另一支脈上,蘇軾、朱耷、石濤完成筆墨論,再到齊白石的紅花墨葉,便是把中國畫色彩平面應(yīng)用做到了極致,像極了西方的馬蒂斯。黃賓虹用抽象筆墨表現(xiàn)山水,進一步發(fā)揮筆法、墨法在畫面應(yīng)用中的作用。吳昌碩用篆書筆法畫花鳥畫,便是把筆墨意趣進一步抽象化。到了石虎、陳家冷等當代國畫家那里,把筆墨發(fā)揮到遠離筆墨到再造筆墨而仍舊彰顯筆墨精神的境地,此乃筆墨抽象化之革新過程。這一路便成了筆墨的“表現(xiàn)抽象”。對陳家泠那高度抽象化的筆墨語言,當代人有頗多非議,有人誤解他拋棄了中國傳統(tǒng)筆墨,其實是成家冷先生對筆墨的高度抽象。而這樣的筆墨語言更加能夠使畫面呈現(xiàn)平面化,契合當代審美需求。譬如他的接近平涂的淡墨荷葉,利用宣紙進行疊透,達到一種平面化構(gòu)成的效果。再如他利用滲漏原理畫荷莖,就是針對物象的特點,對傳統(tǒng)筆墨語言進行抽象探索與改造后的新技法。這便是當代大寫意抽象化的鮮活例證。

《抽象系列三條屏》 | 69x35cmx3 | 2019年

從以上的平面化構(gòu)成的發(fā)展歷程中,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)當代繪畫的抽象化歷程便是從構(gòu)圖平面化(意象階段)到平面化抽象構(gòu)成(抽象階段)的演變過程。而中國畫其實也如同西畫一樣經(jīng)歷了具象到意象,再到抽象的發(fā)展歷程。意象不是中國畫的完結(jié)。對照中西美術(shù)史發(fā)展,我們可以看到當下最能解困中國畫大寫意發(fā)展的途徑可能就是朝向抽象。許多藝術(shù)家正在不自覺地朝向這個方向發(fā)展。

《春酣》 | 138x35cm | 2017年

以上拙見是我秉一己所好,在書畫上實踐探索的點滴感悟,肯定會有許多偏頗之處,希望得到方家指正。我的書畫實踐常常伴隨著理性思考,會特別注重歷史的追索。因為歷史的探索會讓我找到為什么要這樣做的理由與怎樣做的方向。從書法歷史變革中整理出來的形式主義構(gòu)成法則成了我書法朝圣的航標。在對東西方平面化構(gòu)成的對比研究中,可以找到屬于自己民族的構(gòu)成圖式,西方抽象化的多樣性更能為大寫意的抽象化提供思路。

《在水一方》 | 68x68cm | 2019年

《香溢三界》 | 68x68cm | 2017年

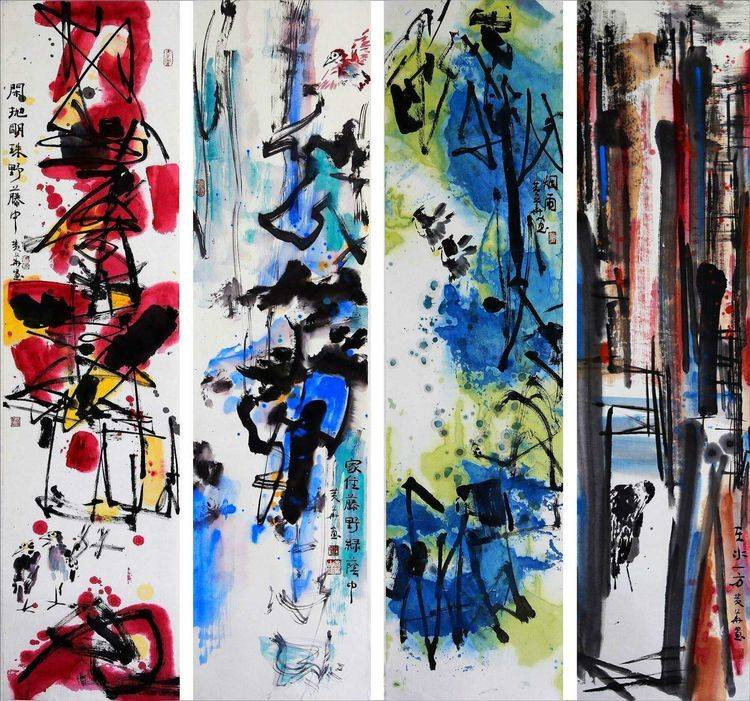

《抽象系列四條屏之一》 | 138x35cmx4 | 2019年

《抽象系列四條屏之二》 | 138x35cmx4 | 2019年

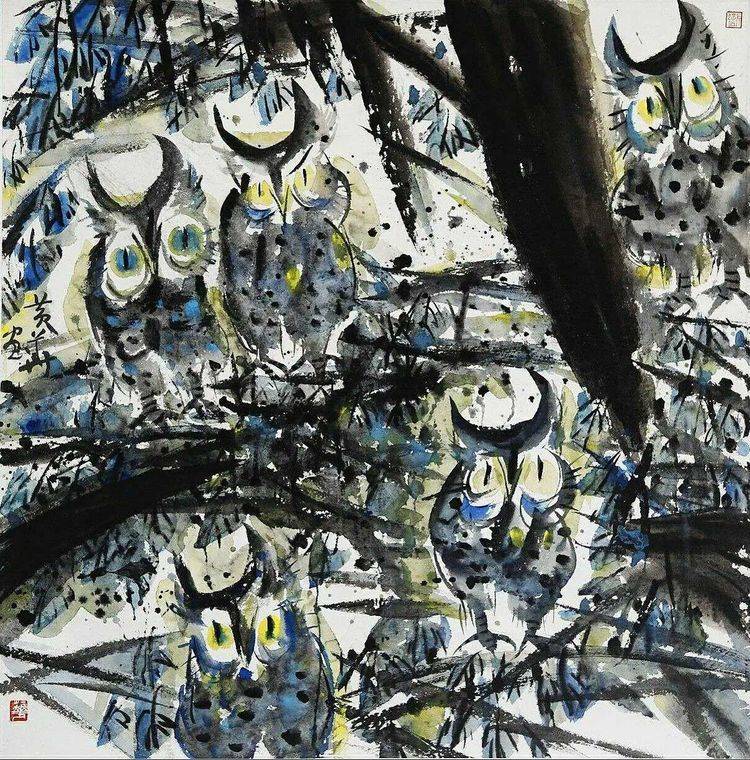

《夜梟》 | 68x68cm | 2008年

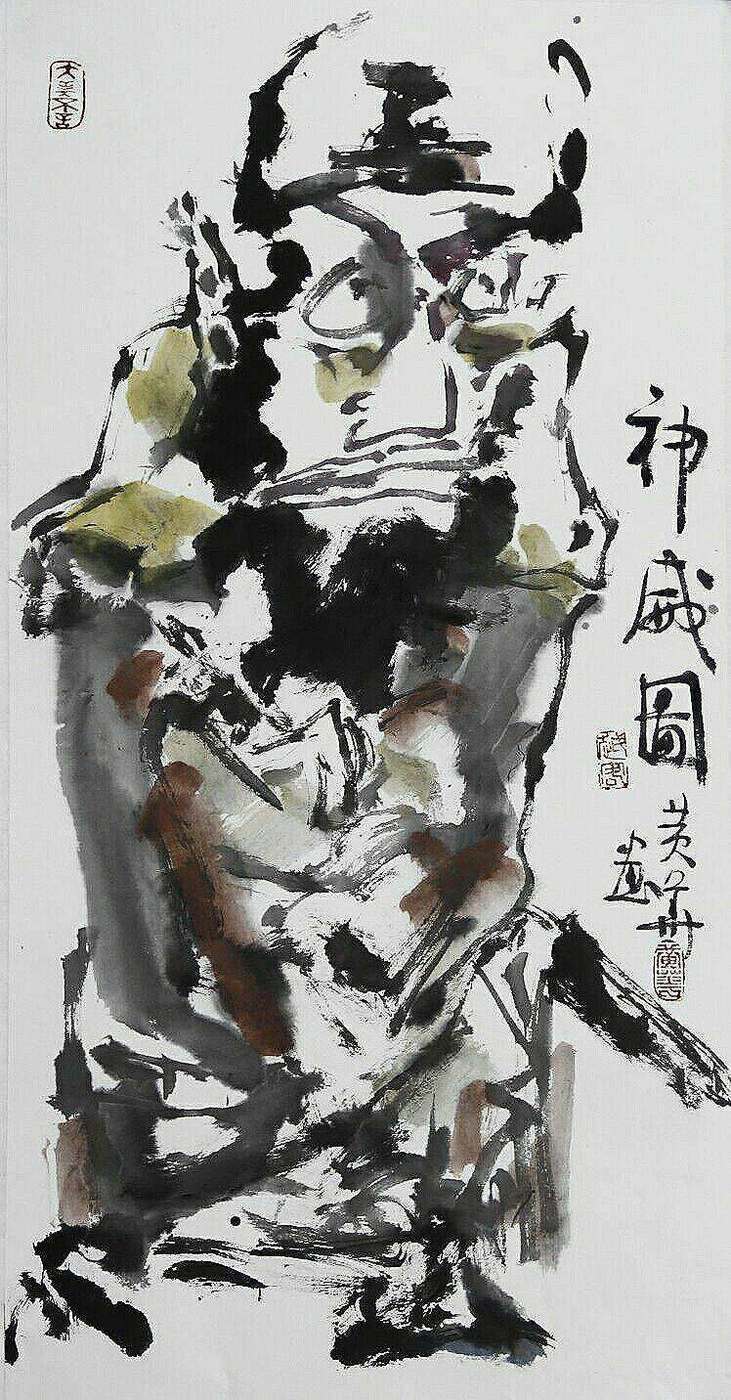

《神威圖》 | 68x68cm | 2019年

《富貴圖》 | 68x68cm | 2019年