碑林藏國寶,書院育人杰。書院門作為陜西文化坐標的中心,是十三朝古都西安的文脈之地,數千年來一直續寫著漢賦的風流和詩唐的繁華。每日清晨,總會有一個身影在尚無晨曦的書院門街口出現,伴著朦朧的霧氣慢慢走進優雅恬靜的“亦欗藝館”,鋪開宣紙,提筆蘸墨,數十年如一日。這個人便是著名書畫家——毛廬。

初識書畫 藝術萌芽

毛廬,字亦明,生于1950年,陜西省岐山人。在父親的熏陶和影響下,毛廬5歲開始提筆寫字,慢慢接觸筆墨。

因為天生喜歡涂涂畫畫,所以毛廬上學時常利用課余時間習帖和臨摹小人書 ,作業本反面都是用來畫畫。一次,他畫滿畫的新作業本被校長發現后告訴了家長,放學路上毛廬忐忑不安,但回家后父親卻并沒有責怪他,這種默許的鼓勵讓毛廬非常開心。除此之外,美術老師常帶著他們出去寫生,學校附近的楊柳、雜樹,河里的青蛙、螃蟹都可以成為他畫畫的內容,這也讓毛廬養成見物即畫的好習慣。

物資匱乏的年代,沒有紙和墨水,他就絞盡腦汁找一切能畫的東西去畫,撿拾造紙廠的紙頭破片,收集廢舊報紙,或在樺樹皮上練字。有一次毛廬把人家沒燒完的“燒紙”拿回家寫字,因此還被打了一頓。這樣執著的愛好,也讓他比同齡人多了一些“技能”。在學校組織的師生書法比賽里,毛廬獲得第二名的好成績,也是學生中最好的成績。從此,學校的黑板報就成了他寫字畫畫的“自留地”,一直伴隨他的學生時代,這也讓他在板書板畫上大有長進。就是這樣堅持不懈地寫寫畫畫,漸漸為毛廬打開了對新世界的認知。書畫臨摹成了他每天最大的樂趣,少年的藝術熱情也隨之高漲。

毛廬擅長書法繪畫,成績優異。然而,文革讓毛廬的大學夢戛然而止,但他沒有放棄,堅持自學完成高中學業,同時也未中斷書法繪畫的練習。

特殊的歷史背景下,毛廬的藝術夢深深地扎在心底,也在慢慢發芽,倔強地成長。

所行所感 堅定意志

為了響應國家號召,毛廬當了鐵一局橋梁工程大隊的工人,隨著“三線”陽安鐵路建設,他也把自己的青春熱血揮灑在了秦嶺深處的嘉陵江畔。

當時的鐵路鋪設,時常是人隨項目走,項目開工就要沿路寫標語,這又一次給了毛廬寫畫的機會。他毛遂自薦給單位政工組寫標語,在這里,他第一次用大刷子蘸墨汁寫、第一次蘸油漆寫,甚至用繩子吊在空中往橋梁柱子上寫字。在那個火熱的年代,他用自己的方式揮灑著勞動的激情,延展著自己對書畫的喜愛。

毛廬白天和大家一樣出工干活,晚上加班起草標語,再把起草好的標語自己刻板,連夜印刷,趕在第二天上班把印刷好的標語下發給各個勞動班組。當時是野外工作發電,燈泡時明時暗,長時間的夜間工作,導致現在他的眼睛離不開眼鏡。但就是那樣艱苦的年代,卻真正磨練了他吃苦耐勞的性格和意志。

參加工作后隨著思想覺悟的提高,毛廬對黨的渴望和信仰也愈加強烈。因為家庭成分的原因,他的入黨之路尤為艱辛,但他始終嚴格要求自己,并鄭重提交入黨申請。

入黨之后,他被調到汽車隊工作,幾乎每天都行走在秦嶺山里,忙于給項目單位運送物資,或從漢中調運大米。在山勢陡峭的秦嶺里,汽車拋錨更是常有的事。無人的秦嶺山溝,毛廬是駕駛員也是修車工。冬天零下幾十度惡劣天氣常常將人凍得手麻腳麻,夏天荒郊野外隨時也會面臨野狼威脅。也正是這樣的機會讓他近距離接觸了秦嶺,感受到大山的神秘莫測、雄宏偉岸,也知道了什么是艱難險阻。

七八十年代陜西秦嶺,延安,安康等地陸續發生特大洪災,毛廬便帶領汽車隊前去抗洪搶險,給災區運送糧食,帳篷等救援物資。有年冬天毛廬帶領車隊翻越秦嶺,積雪讓狹窄的道路更難辨識,如果車穩不住隨時可能翻下秦嶺,大家都不敢走頭車,毛廬便奮不顧身地沖在前面為車隊開路,一路上為了壯膽,毛廬就與同伴們在高喊毛主席語錄中翻過一道道梁,轉過一道道彎,捏著一把汗到達秦嶺頂上。唐山大地震時,震區滿目瘡痍,隨時會有建筑塌陷,山體滑坡的危險,但他仍義無反顧地奔赴唐山參與救援行動。正因經歷過這些艱難的歲月,毛廬也更加尊重自然,常懷敬畏之心。

這些經歷鍛造了毛廬不同于其他藝術家的信念和意志,深深地影響著毛廬作品表達的思想精神,讓他在藝術創作的道路上擁有苦行匠心,從容不迫地擺脫浮躁與喧囂。

因為經常行走于大山之間,毛廬比其他人更了解大山,他知道大山的厚重雄渾,蒼莽蔚然,也見識過大山的險峻與險阻。秦嶺大山中的一枝一葉,嘉陵江畔的一石一河都給毛廬留下了難以磨滅的印象,這也使得他更鐘情于山水畫的創作,尤其擅長秦嶺山水的繪畫。

行過的山,路過的水,做過的事都賦予了毛廬山水畫無限的生命力,也給予了他悲天憫人的大愛情懷,更加堅定了毛廬投身山水畫創作的決心,這也為他以后形成自已書法繪畫風格做了鋪墊。

矢志苦學 天道酬勤

業精于勤而荒于嬉,行成于思而毀于隨。藝無止境,其修遠兮。攀登藝術高峰并非一蹴而就,興趣和天賦也僅僅是成功的一部分,不斷的學習才是攀登高峰的唯一途徑。

毛廬很喜歡看書,從小書畫練習就讓他手不離卷,工作以后也是積極爭取深造學習機會。因為宣傳工作的需要,毛廬也在課余時間借閱臨習了大量古代書法和名畫,并對一些罕見資料、畫論作了深讀,反復研習于書畫實踐。

學后而知不足,學的越多毛廬就知道自己沒學的越多。被調入汽車隊工作后,去西安拉貨的機會就逐漸多了起來。周日空閑他總會挎個黃布包跑到南院門的“古舊書店”去看書,靠墻席地一坐就是一天。那個時候書不多,毛廬也不挑剔,不僅讀與書畫有關的,他也讀易經,佛經,人物傳記,辭源辭海,中外名著等“雜書”。他廢寢忘食地遨游于知識的海洋,如饑似渴地汲取文化的甘露。

一路勤學苦練,毛廬有幸參加蘭亭書法展,并被編入《中國書法名家大字典》,這些成績更激勵了毛廬在藝術道路上探索學習的決心。1986年和1989年,他有機會函授于中央美術初級班以及中國書畫函大。通過函授系統的學習,毛廬掌握了基本的書畫理論知識,閱讀了大量的藝術書籍,特別是對“四王”“八法”的山水畫做了深入研究學習。在老師的指導下,毛廬書畫功力突飛猛進,山水畫作也開始嶄露頭角。

藝術探索道路步履坎坷,是一段艱辛的路程。九十年代初,退休后的毛廬開始在書院門擺攤售畫,開始了自己的職業畫家的藝術生涯。

書院門的旅途也是毛廬人生中的一個轉折點,在這里他遇到了鼓勵和支持他的張玉琴老師。張玉琴發現了毛廬對書畫獨有的天賦才華,折服于他對書畫藝術的執愛,決定和他合作共同開設書畫工作室。在書院門這個文化圣地,毛廬認識了很多藝術大家,得到了很多書畫名家的指點。慢慢地,毛廬的作品逐漸被更多的人知曉了解,畫作也逐漸被社會認同。作品價值得到了認可,毛廬心中的藝術夢變得更加熱烈。

博采眾長 終成大家

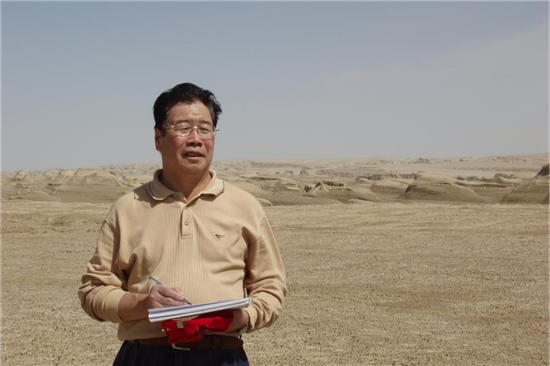

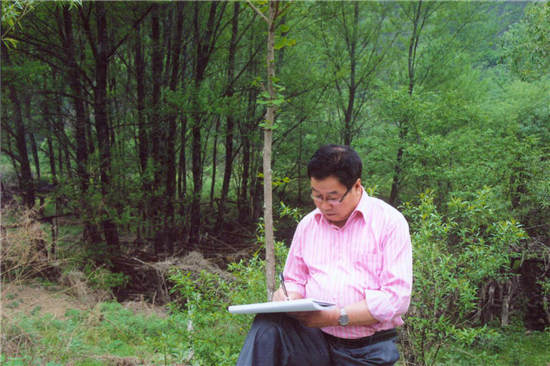

1993年毛廬開始在陜西舉辦個人畫展。行走在職業畫家的道路上,越來越多的書畫家與他交流,碰撞書畫理念,互相討教學術觀點。與此同時,他也堅持兼容并蓄,博采眾長的理念,參加不同的寫生采風和書畫交流會議活動。

毛廬從傳統入手,博采眾長,遍臨王羲之、顏真卿、米芾等古代名家名帖,追摹傅抱石、李可染、黃賓虹等畫風,汲取石魯、趙望云長安畫派之元素,以滴石之力,不斷探索雄渾、恢宏、幽邃和雋永的畫風,形成了大氣勢、大手筆、大山水的藝術境界。

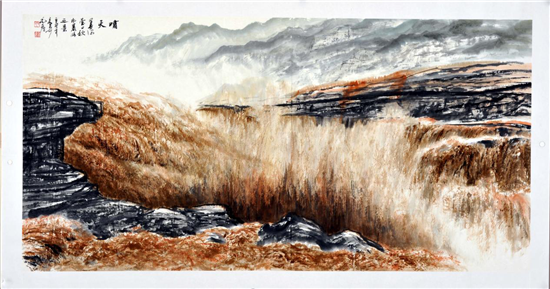

除了借鑒前人、今人的繪畫理念和手法,毛廬也講究創新。他借鑒西方的色彩和光影等,把各種藝術的精華融合在一起。巧妙結合中西方畫法,將西畫的表現手法與中國畫的擦染法相結合,使中國山水畫在蘊含意境的同時更加生動。

體無常規,言無常宗,物無常用,景無常取。在毛廬這里,傳統繪畫的形神觀念,時空表現,意蘊構成以及筆墨章法都進行了大膽的變革。毛廬堅信,在中國畫的創作手法上,應遵守師古而不泥古的方法,打破中國山水畫程式化的構圖方法,大膽變革、局部夸張、強烈對比、虛實變化、虛中有實、實中有虛,把山水的平遠、高遠、深遠充分表現出來。

藝術前進的道路曲折漫長,面臨瓶頸也是常事。為了創新突破,毛廬常懷反思自省之心,也不斷汲取眾家之長。面對社會對他山水畫作的認可,他依然保持自我思考和自我評判的習慣。時不時拿出自己的畫作去研習,如果不滿意,毛廬便毫不猶豫地撕掉作品。他就是在這樣既否定又肯定的自我審視中,一步步攀登著藝術的高峰。

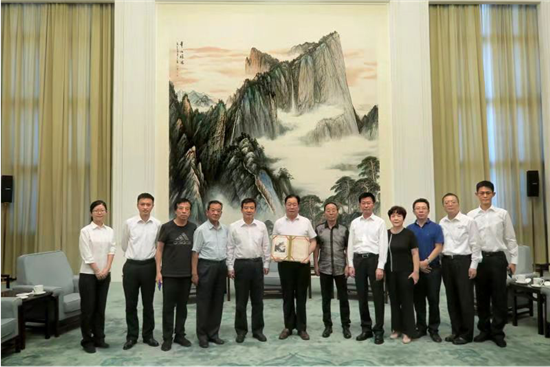

1994年毛廬被編入《中國山水畫名家大詞典》;2002年入編《陜西文化人》,又在北京中日文化交流中心舉辦個人書畫展;2003年成立“陜西大風書畫院”并擔任院長。毛廬的書畫功力被越來越多的人認可,也漸漸擔負起更多的責任。2005年,時任中國美協常務副主席劉大為,對毛廬中國畫畫風給予高度的認可,并委托其籌建“中國美術家協會陜西創作中心”。創作中心多次接待全國美協會員來陜西搞活動,組織了多次大型美術采風交流活動。作為主任他深感使命光榮、責任重大。此時的毛廬,在自己探索藝術的層面上,也帶領陜西書畫走向全國,希望能讓更多的人了解陜西書畫,了解中國山水畫。

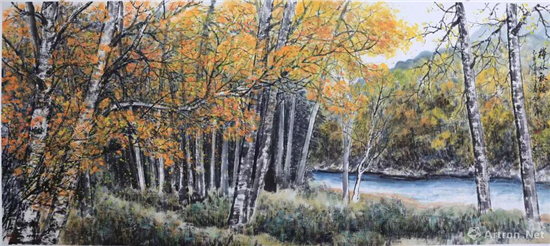

2006年毛廬為陜西省人民政府常務會議室和會見廳創作《秦嶺金秋映丹楓》《華山雄起圖》等巨幅作品;2008年被文化部列入 “影響中國當代100位山水畫大家”;2010年,當選為陜西美協副主席,并被文化部評為年度10位名家之一;2016年,應陜西省委宣傳部邀請創作重大歷史題材山水畫《褒斜古棧道》;2019年,為人民大會堂創作《樺林秋語》《華山雄風》,分別懸掛于大會堂一樓大廳和118廳,被永久珍藏。各類好評,榮譽接踵而至。

進入古稀之年的毛廬,慶幸在有生之年能把愛好變成自己的職業。藝術之路是舍身崖,他不曾后悔,也義無反顧。在文化藝術走向多元化的今天,淡泊名利潛心探索的書畫家屈指可數。毛廬用一生去鉆研,離不開他矢志苦學,虛懷若谷的藝術匠心,正因如此,他終成一代書畫大家。(周曉榮 徐曉陽)