吳牧野先生在少年時曾赴法留學,提到巴黎和上海的相似之處,他是這么說的:“梧桐樹讓我想到了巴黎,每次回來上海都倍感親切,這是一座有人文底蘊的城市。”

除了梧桐樹讓吳牧野想到了上海,上海也是他平時生活的城市,熱情專業的古典樂迷們和濃郁的古典氛圍都令他印象深刻。一八年平安夜,吳牧野帶著“肖邦圓舞曲全集”與上海的樂迷們初相見,共同度過了一場屬于華麗圓舞曲的奇妙夜。去年九月,他帶著“肖邦圓舞曲全集”再回上海,在上海音樂廳上空舞出靈動浪漫的火花。

今晚,在上海這座浪漫的城市,法式梧桐樹下,復興中路上,在迎接過阿格里奇等一眾國際鋼琴大師的上海交響樂團主廳——邂逅吳牧野的音樂,彼此問候著;聆聽著吳牧野的情懷,英雄豪情或浪漫感傷——在貝多芬的四部“巔峰之作”里,感“悲愴”、迎“暴風雨”、觸“月光”、抵“熱情”。

貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲被譽為鋼琴藝術的《新約全書》,貝多芬挖掘鋼琴這一“樂器之王”的內在表現力,音色與音響的潛能,對鋼琴家提出了新的挑戰。不僅是考驗著演奏者的基本功及演奏技術,也是體力、耐力的接力跑。在諸多名家的演繹中,呼喚著新的演奏;自我風格的追尋中,需于黑白譜面,注以自己的理解力——精心雕琢,“二度創作”。

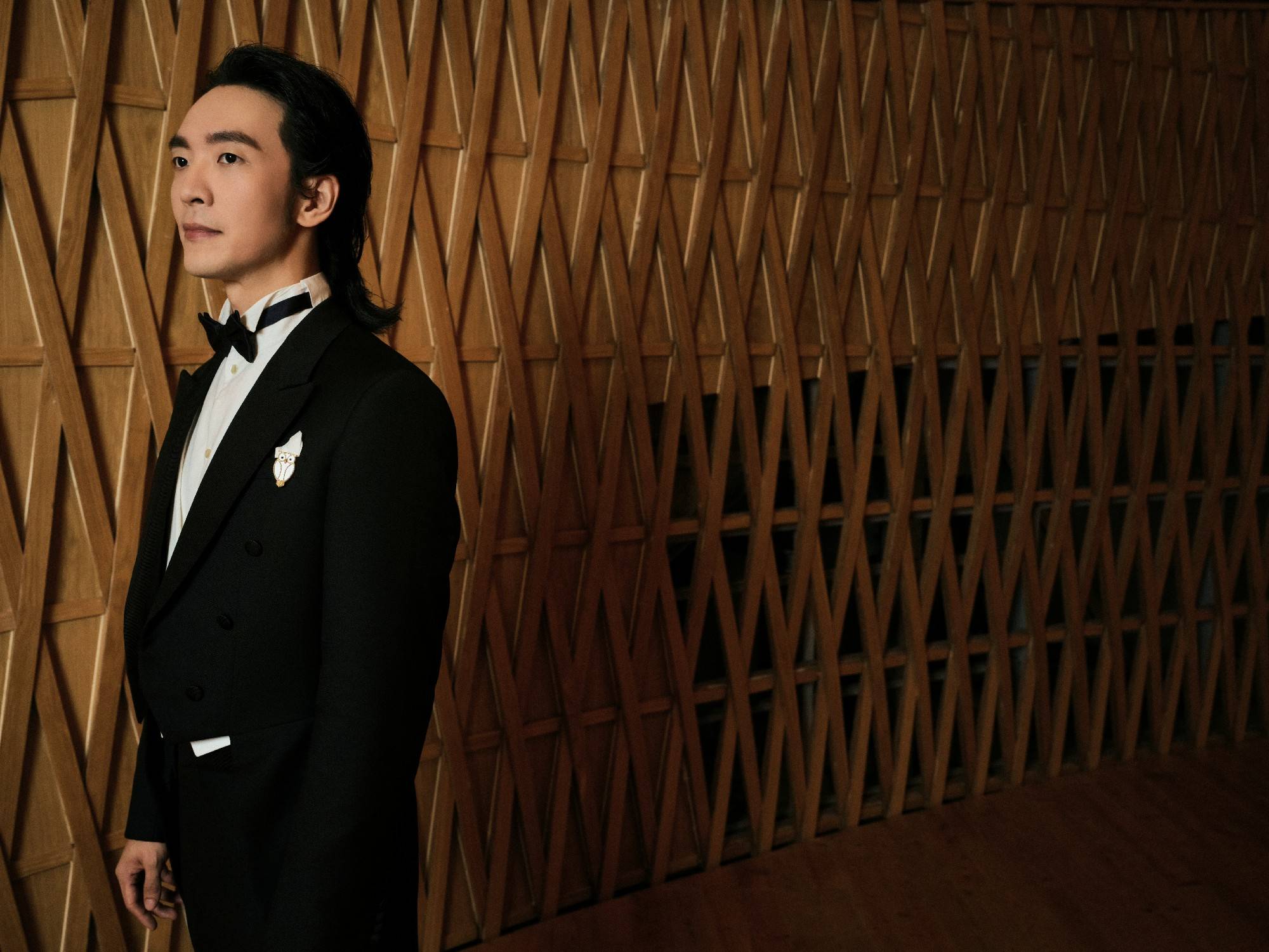

出生音樂世家的旅法鋼琴家吳牧野憑借出神入化的鋼琴表現技巧和音樂表現力,贏得歐洲音樂界一片贊譽,被法國資深媒體《世界報》贊為歐洲鋼琴界的“金手指”。樂品如人品——正如《人民音樂》稱——“吳牧野的演奏渾然天成,注重音色、層次與分寸感,技巧卓越卻毫無炫技之嫌,細膩與熱情兼容,給人以音樂的禮遇,正如他予人的第一印象。”

在吳牧野對貝多芬四部“巔峰之作”的詮釋中,層次、音色都充分得到挖掘,法國鋼琴學派的精致、細膩、考究碰撞德奧音樂思維的縝密、嚴謹、理性,每一部作品、每一樂章、每處的獨特處理和新穎色彩都值得滿懷期待。

聆聽“悲愴”和“月光”——從《“悲愴”》第一樂章開始的三個極強奏的和弦起,吳牧野就開始了他在黑白88個鍵上的魔法,力量感與控制力完美的制衡,暈染悲劇般、“命運遏制住咽喉”的灰暗色調。推進、爆發與的震蕩都在吳牧野的掌控之中,悲愴而不傷痛,始終理性、精準,高超地將內在感情和外在背景融合于暴風雨般、戲劇性的心境和感情中。而進入第二樂章“如歌的柔板”,緊張消失殆盡,吳牧野以極為考究的觸鍵處理,安靜、真摯、澄澈,聽眾們蕩漾在“悲愴”的難隱柔情中。《“月光”》第一樂章,極為適合吳牧野的“法式”演繹,柔情中帶著特有的精致與細膩,沉醉迷人。

音樂的最大魅力在于“感受當下”。認真欣賞一首古典音樂作品可能要連續三十分鐘的專注。聽眾和演奏者共同經歷一場音樂之旅所收獲的,最后會轉化成內在的精神力量。而穿行在吳牧野演奏的貝多芬四部偉大的鋼琴奏鳴曲中,近兩小時的聽覺盛宴,用“當下”觸碰兩百多年前的深邃樂章,或柔情似水,或熱情洋溢,或豪情萬千,或悲情如歌......

今晚,我們在上海的微風中,在春夏之交的氣息中,“暴風雨”后“月光”如水,“悲愴”繼以“熱情”,邂逅吳牧野,邂逅貝多芬——獨白、低吟、高歌!