《甄嬛傳》,一部被盤出包漿的國劇。

11年了,依然穩居豆瓣熱門榜。

流水的新劇,鐵打的嬛嬛。

隔三差五,就上個熱搜。

甄學家的梗,永遠玩不膩。

網友們不禁替導演鄭曉龍發出天問:

你們真的沒別的劇可看了嗎?

誠然,《甄嬛傳》是清宮劇的天花板。

但很多人不知道,有一部劇絲毫不遜色于它。

不僅題材相近,連造型團隊都是同一個。

兩部劇有很多相同發飾

并且,比《甄嬛傳》還早播出一年。

豆瓣評分高達8.8。

只可惜沒能像《甄嬛傳》一樣火遍大江南北。

評論區紛紛感慨:

「這部劇要是放到現在一定會大火」

「立意比甄嬛傳要高」

今天,香玉就來聊一聊它——

《蒼穹之昴》

這部劇以甲午戰爭至戊戌政變時期為背景。

雖說與甄嬛所處時代相隔百年,但被當作「代餐」不是沒有原因的。

《甄嬛傳》最引人入勝的是飽滿、鮮活的女性群像。

在「神選角」的加持下,大部分演員都貢獻出了她們的最佳演出。

發掘了蔣欣等一眾寶藏演員。

而《蒼穹之昴》同樣如此。

匯聚了巔峰時期的張檬、殷桃、闞清子。

當時尚未成名的趙麗穎,也發揮了懵懂少女的一面。

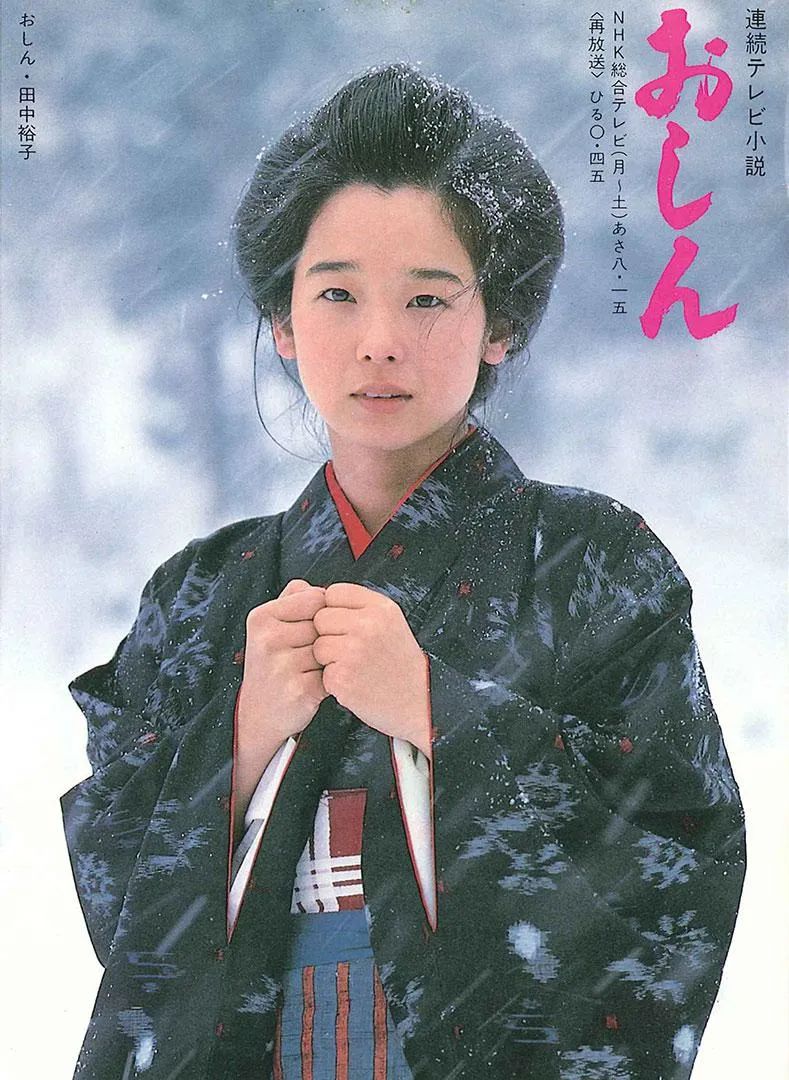

最驚艷的當屬全劇女主——慈禧太后。

由田中裕子飾演。

沒錯,就是因《阿信》紅極一時的日本國寶級女星。

日本人演中國的皇太后?乍一聽難以置信。

但播出后,反饋異常好。

無論是外形還是表演,都被很多人認為是還原度最高的慈禧。

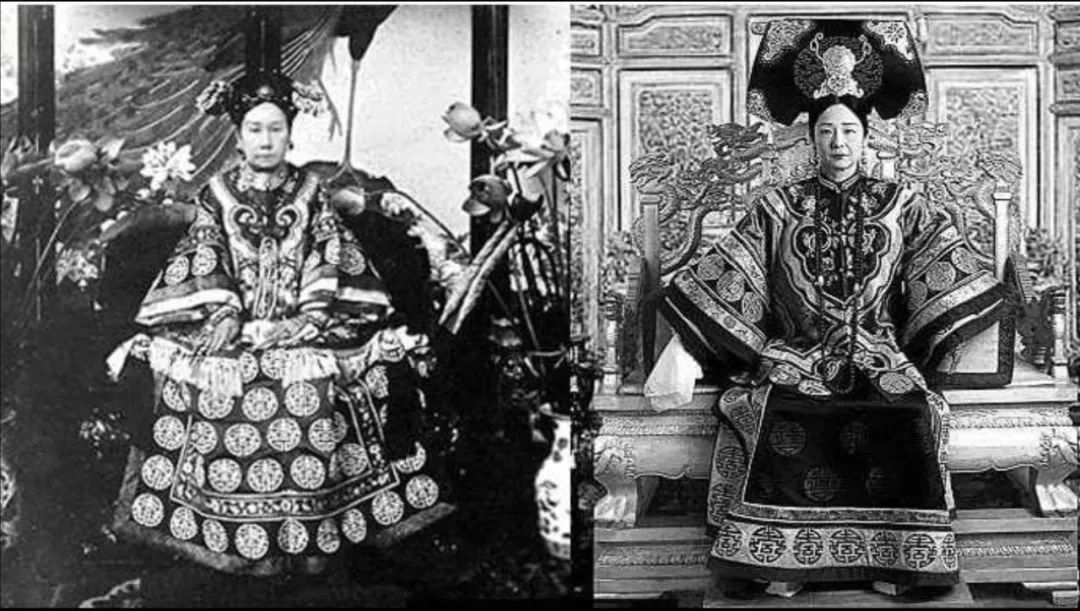

左:慈禧本人 右:劇中形象

清史研究專家也表示,不僅形似,更是神似

慈禧12歲入宮后,就在后宮爭斗中嶄露頭角。

從貴人一步步被升為貴妃。

咸豐帝駕崩后,成為圣母皇太后。

后作為同治帝的生母,成為晚清實際的掌權者。

闞清子 飾演 年輕慈禧

她和甄嬛有不少相似之處。

頭腦精明,處事沉著,也很有決斷力。

深宮之中,周圍人多有讒言,她表面不動聲色,始終心如明鏡。

「黑化」后的她,心狠手辣,為達目的,不擇手段。

發動了歷史矚目的戊戌政變。

但私下,她也愛美、愛笑。

面對信任的人,也平易近人,溫和寬厚。

因此才有了「老佛爺」的稱號。

劇中的皇后,類似于《甄嬛傳》中的華妃。

為了皇上的寵愛,機關算盡,陷害其他嬪妃。

妝容還原度極高

但全然不知自己只是權斗中的一顆棋子。

因為她是慈禧的侄女,才被慈禧欽點為皇后。

而皇帝恰恰是因為想擺脫慈禧的控制,才不愿與她親近。

左為歷史上的隆裕皇后

最得皇帝寵愛的珍妃,則和剛入宮的沈眉莊一樣,不諳世事,敢愛敢恨,鋒芒畢露。

她并不覬覦皇后的位置,而是執著追求自己的愛情。

在皇上郁郁寡歡時,不顧形象,扮男裝逗他。

維新運動興起時,她受到鼓舞,煽動皇帝變法維新。

還有一名女子青筠,沒有身處后宮,卻同樣無法掌握自己命運。

她是名臣之女,被迫政治聯姻,嫁給皇上的寵臣梁文秀(原型為梁啟超)。

但她的才學和膽識卻不在丈夫之下

當時康有為的文章紅極一時,無數人為之振奮。

但青筠讀過后,卻謹慎地提出,雖然慷慨激昂,但就內容而言似乎略顯空泛。

最后也的確證實了她的說法。

此外,更有一個頗具傳奇性的女性形象張夫人。

她其實是慈禧最寵愛的干女兒壽安公主。

年幼時就做了寡婦的她,并不受制于傳統身份。

而是掩藏身份活躍在宮外,以「張夫人」之名游走在上流生活和市井商鋪。

在中西思想激烈碰撞的時代,她還成為洋人圈子中的紅人。

她也因此成為慈禧太后與宮外、甚至海外溝通的橋梁。

這一形象,雖然戲劇化,但也是根據真實歷史中的德齡公主塑造出的。

不只是歷史中的風云人物,劇中還有一些看似微不足道的小角色。

包括出身底層的女子,一輩子埋頭家務,沒有大放異彩。

但仍舊有血有肉,令人動容。

《甄嬛傳》中,甄嬛和雍正帝的感情主線串起了整個故事。

從「那年杏花微雨,你說你是果郡王」的邂逅。

到「共剪西窗燭」的熱戀。

再到「宛宛類卿」的心死。

最后,甄嬛完成殺夫/弒君的復仇。

由愛至恨的情感變化,勾勒出暗流洶涌的人性張力。

在完整的角色弧光之中,直抵歷史的幽暗之處。

《蒼穹之昴》同樣以一條情感主線鋪開歷史的困局。

只不過不是愛情,而是權謀。

慈禧垂簾聽政多年,光緒帝急于掌權。

二者之間的權力斗爭,處處暗藏機鋒。

一開始,大臣冒死進諫,勸慈禧還政。

慈禧表面上不動聲色地附和,說自己也累了。

但很快又以「訓政」之名,繼續掌握實權。

隨著甲午戰敗,中日關系愈發緊張,戰爭一觸即發,帝后沖突也愈演愈烈。

近臣為了幫助皇帝親政,決議冒險出兵,軟禁一心求和的皇太后。

消息泄漏后,慈禧搶先發動「戊戌政變」,徹底撕破臉皮,鞏固了自己的地位。

這段耳熟能詳的故事,在劇中并非從勝利者立場進行批判性演繹,而是從人性化角度的回溯和反思。

它不僅僅打破了人們對慈禧「禍國殃民」「惡毒戀權」的刻板印象。

批判了封建社會的黑暗。

更攤開了歷史的復雜和人性的幽微。

一入宮門深似海。

慈禧身處的深宮中,人人都利欲熏心。

慈禧遲遲不愿放權,除了對光緒能力的不信任,對權力的控制欲外,更有外界的推波助瀾。

以慈禧為中心早已形成一個龐大的權力結構。

一旦慈禧地位不再,其他人也利益受損。

身邊的親信,平日都倚仗著慈禧的勢力斂財。

慈禧最初已經決定撤簾歸政。

身邊人一聽慌了神,立馬暗中出謀劃策,向慈禧提出當年乾隆的「訓政」。

既合祖上家法,又順應她的心意。

后來矛盾激化時。

慈禧原本看出維新派的措施并不可行,決定讓維新派自生自滅。

但沒料她的親信榮祿竟私下暗中動手,殺死朝廷清官,也無形中為慈禧樹下勁敵。

皇帝軟禁慈禧的計劃敗露后。

榮祿更是在傳話時有意添油加醋,說皇帝為達目的早已做好了恩斷義絕的打算,會在迫不得已時殺死慈禧。

使得本還想包容的慈禧徹底死了心,對皇帝失去信任。

隨后就大刀闊斧發動政變,奪走皇帝實權。

和《甄嬛傳》中由甜到澀的愛情一樣。

這段母子情也摻雜了越來越多的雜質,難逃被異化的結局。

雖為清宮劇,但《甄嬛傳》《蒼穹之昴》都令觀眾感同身受,代入感極強。

因為它們都做到了以史為鑒,借古喻今。

《甄嬛傳》表面上以宮斗為劇情主體。

但它的立意并非在女性之間的「雌競」互害。

而是透過后宮相互傾軋的殘酷生存環境,指涉背后復雜的權力社會。

她們一步步艱難求生,最終卻還是淪為封建制度的犧牲品。

不爭不搶的沈眉莊,也被迫卷入后宮斗爭。

信仰愛情的華妃,被所愛之人欺騙毒害了一輩子。

最初女性只想得到愛情和生存空間,但在皇帝眼里她們只是招之即來揮之即去的玩物。

她們的唯一價值就是生育子嗣。

甄嬛的光芒不在于后宮爭寵中的勝出。

而是因為她清醒自持,被寄予了更多超越時代的女性覺醒意識。

及時看清了皇帝的真面目,放棄了虛妄的愛情。

最終弒君,當上皇太后。

她們的黑化和反殺,濃縮了千百年來男權統治造成的女性的異化。

這一點同樣與《蒼穹之昴》一脈相承。

劇中女性都無權掌控自己的命運。

皇帝倒臺后,最寵愛的珍妃被囚入冷宮,下場凄慘。

皇后即使有慈禧庇護,但也與傀儡無疑。

青筠的父親和丈夫都受權斗影響,死的死,逃的逃。

她因此整日憂心忡忡,最終病死床榻。

張夫人因為與慈禧的特殊關系,原本始終置身事外,處于中立位置。

見多識廣的她,雖然認同社會的革新,但也看清了維新派過于理想。

但戊戌政變后,母親慈禧的殘忍舉動出乎她的意料。

她懇求慈禧對忠臣手下留情時,也被迫撕破了臉皮。

最終,她選擇離開故土,遠渡外洋。

全劇立足于慈禧這一特殊的女性立場,更深刻揭示了晚清社會的黑暗。

她一步步超越傳統女性的附庸地位,奪得權力寶座。

但最終得到的卻是空虛和寂寞。

她成了兒子最恨的人,失去了疼愛的壽安公主,放走了最信任的仆人。

最后眾叛親離,成了孤家寡人,眼睜睜看著帝國傾頹。

她賞給自己最信任的小太監自認為最寶貴的禮物——離開皇宮的自由。

可見,看似戀權的她,反而將富麗堂皇的皇宮看作一種禁錮。

光緒皇帝最后告訴她:

「朕用了十年證明自己不行,可是你看如今的天下吧,圣母皇太后你用了四十年,一樣證明自己不行,你以為自己掌有天下,可你真正掌握的不過是紫禁城這一畝三分地。」

被看作歷史罪人的慈禧,又何嘗不是被時勢裹挾的「可憐人」。

《甄嬛傳》結束于太后甄嬛,安然睡去。

生活終于重歸寧靜,但她永遠困于深宮,孑然一身。

而《蒼穹之昴》同樣終結于慈禧太后倔強又孤獨的背影。

從家的命運到國的命運。

從個人的局限到歷史的局限。

帝制的倒坍昭然若揭。

命運的悲哀與惶惑,也更顯雋永疏闊。

值得一提的是,這部立意深遠的清宮劇由中日合拍,在北京衛視、日本NHK電視臺播出。

由陳敏正、陳同勛團隊打造的妝發造型,代表著國產古裝劇的最高水準。

實現了一波「文化輸出」。

說到底,大家無數次重刷《甄嬛傳》,苦苦尋覓「代餐」。

也恰恰說明了,當下的國產劇無法滿足觀眾的需求。

我們想看的,不只是宮斗爽劇。

更是扎實豐滿的人物塑造,底蘊深厚的臺詞劇本,高遠深刻的立意格局……

一個鮮活立體的甄嬛、慈禧。

足以吊打無數個空喊口號的「偽大女主」。