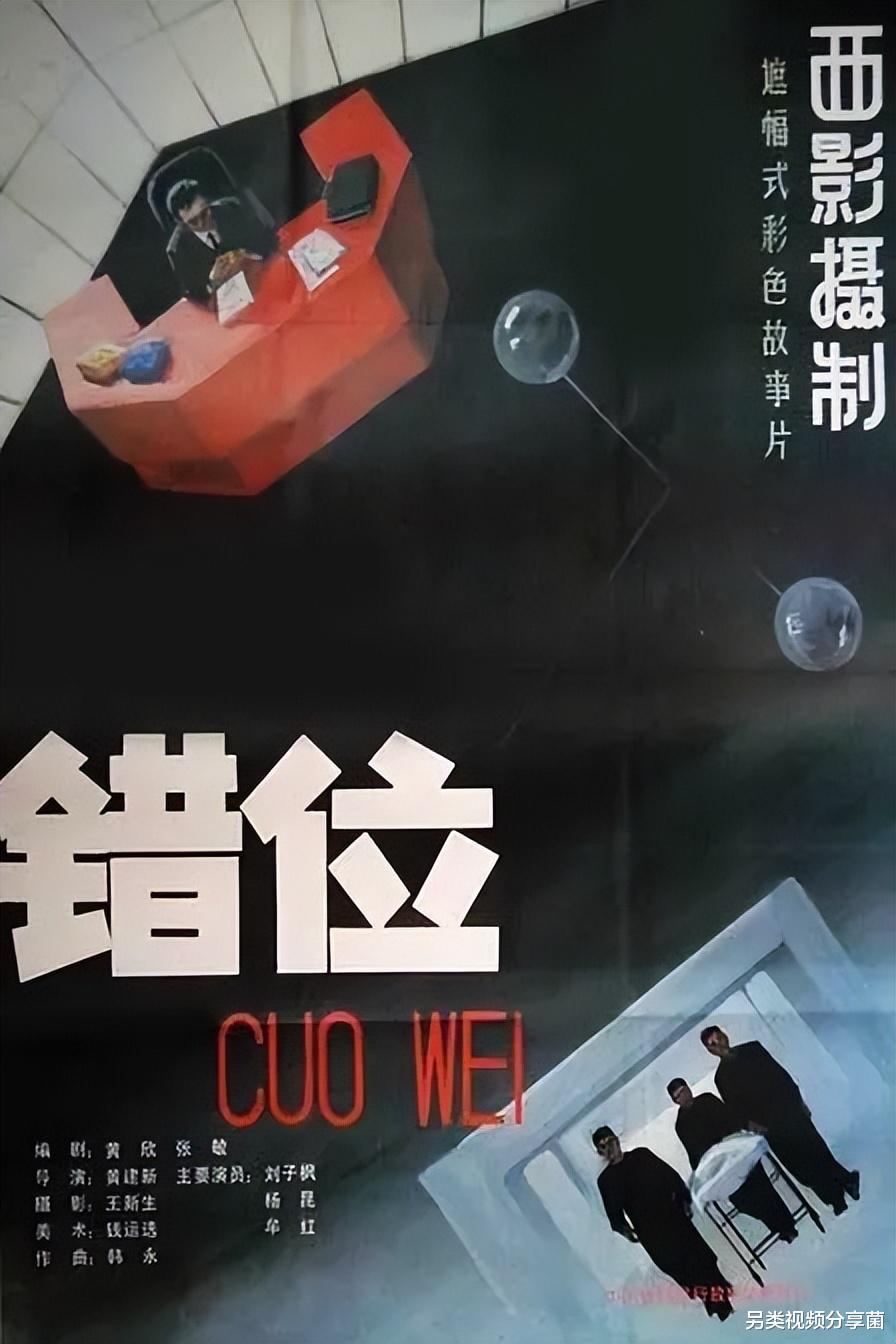

今天分享菌推薦一部1986年上映的國產科幻電影《錯位》,本片算是以前提到過的《黑炮事件》的姊妹篇,也是借著奇妙的故事反思當時基層單位里存在的矛盾與變化,但在分享菌看來,本片的表現手法借鑒了大量的西方科幻元素與藝術片的特點,其展現的內容至今難以超越。

本片由黃建新執導,劉子楓主演,講述了趙書信(劉子楓 飾)做了那么多年的工程師終于熬成了局長后,頻繁而無意義的會議讓他苦不堪言,于是制造了一臺和自己一模一樣的智能機器人去替自己參加會議,而自己則苦心鉆研科技,卻沒想到隨著機器人思維的不斷變化,開始給他的生活帶來了重重危機。

雖然本片對于機器人和人類的共存方式有了一定的探討,但本片更多的是諷刺當時“文山會海”的場景,不過可惜的是,由于本片的畫面感以及種種奇妙的隱喻太多,讓人想到了很多經典的歐美藝術片,反而忽視了本片所深思的主題,這也是一種遺憾吧。

片中出現了很多混亂的元素搭配,例如上圖中諷刺會議的背景竟然出現了奇妙的色彩與立體建筑,還有下圖中機器人的思維見到了孔夫子在荒野中觀看電視里的國外節目,這種現實與虛幻、傳統與科技的碰撞十分新奇,三十多年前的電影就已經從西方學到了這么多電影的表現手法,而近些年的國內影視圈再也沒有相似的內容了。

片中還出現了一些對人類以及社會的思索,非常現實,仔細想來很多歐美的電影喜歡穿插這種說教式的內容,這種內容勢必會增加影片的內涵,只可惜國內的電影業有些摸不清道路。

當然本片最讓人欣賞的就是大膽借鑒歐洲的電影風格,同時也開創了國內電影的新面貌,下圖中機器人由于政策的變化在被制造者趙書信準備關閉時,他的內心就產生了奇妙的變化,以至于路上都出現了讓人難以理解的場景,此時畫面展現的內容已經很難分辨真實和虛幻了,這種場景正是電影的加分項,在之后的國產電影中很少見到類似場景。

除此之外,本片還出現了很多的隱喻,趙書信的辦公樓里有著一扇扇相同的門,明明路途很短卻有這么多無意義的門,恰恰影射了那些無意義的會議。

而下圖中機器人在會議現場偷偷充電導致電燈破碎后,原本以他為首的會議人員卻開始胡亂逃跑,也不在乎他的局長身份,這一場景非常像一幅名畫《最后的晚餐》,電影中穿插的這些對名場面的致敬,很有意思。

本片中的種種藝術手法令人瞠目結舌,八十年代竟然探索出了這種奇妙的電影拍攝方式,可惜國內的電影業走了另一條路,靠著“流量明星”而忽視了影片本身的魅力,三十多年都沒有類似經典的電影出現,實在可惜。