眾所周知,韓國、印度影視以敢拍聞名。

也因此,早些年備受國內(nèi)觀眾的贊譽和推崇。

但最近的輿論,卻出現(xiàn)了越來越多的質(zhì)疑聲。

嘲諷印度和韓國「什么都敢拍,什么都不改」。

比如,今年新出的高分韓劇《少年法庭》。

取材自五件真實的犯罪事件,尖銳剖析未成年人犯罪問題。

然而,不少觀眾評論道:

拍了又怎樣?終究是爛透了的一個國家。

印度口碑新片《杰伊?比姆》《星期四》《祝賀》。

分別討論了階級差異、性侵法案、形婚的社會問題。

可評論區(qū)不乏嘲諷:

再怎么敢拍,印度也依舊是強奸大國。

但,這種論調(diào)真的有道理嗎?

今天,不妨來聊一聊「影視無用論」的話題。

首先不得不糾正的是,改變現(xiàn)實的影視作品其實不在少數(shù)。

尤其在韓國,電影助推修繕了不少韓國法律。

最知名的韓國電影《熔爐》,被稱為「改變國家的影片」。

影片以韓國聾啞學校中真實的性侵事件為藍本。

揭開從校長到老師十多人,長期性侵學生的丑惡內(nèi)幕。

此片最令人不甘的是,故事的結局是罪犯輕判,學校仍在營業(yè)。

該片上映后,引發(fā)了上百萬人聯(lián)署重啟調(diào)查。

推動案件重新判決,相關罪犯被判刑12年,學校被關閉。

在電影上映6天后,韓國國會陸續(xù)修改和通過了一系列法案,其中包括最為知名的「熔爐法」,即《性暴力犯罪處罰特別法部分修訂法律案》。

性侵幼童沒有追訴期,最高量刑改為無期徒刑。

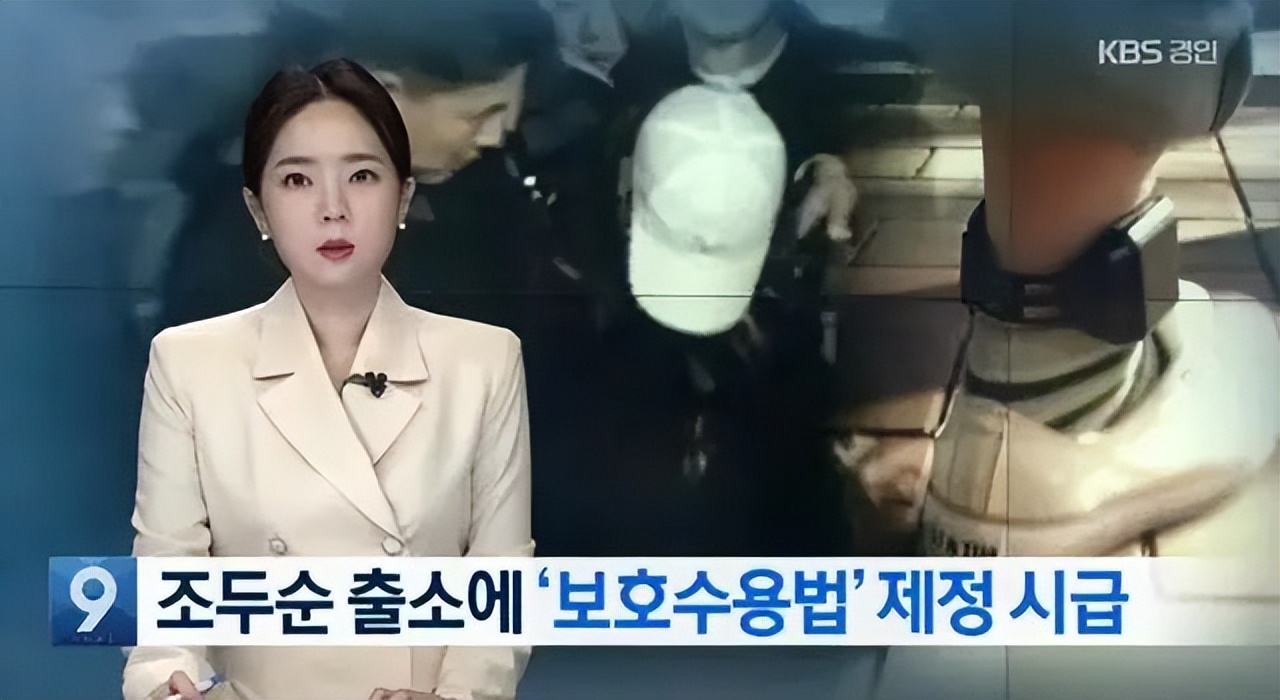

還有,同樣根據(jù)真實事件改編的電影《素媛》。

影片講述了一個觸目驚心的案件。

8歲女孩因為下雨時為一個醉漢打傘,慘遭醉漢性侵致殘,余生只能靠人工肛門排便。

受害者家庭承受著各方面的壓力和痛楚。

強奸犯趙斗淳,卻僅僅被判12年徒刑。

影片上映后在韓國掀起風浪,引發(fā)全國游行,促成相關法律法案的修訂。

2019年4月16日,韓國政府正式實施「趙斗淳法」。

據(jù)此法案,性侵犯在刑滿出獄后會繼續(xù)受到24小時一對一的監(jiān)視。

印度影視同樣成就矚目。

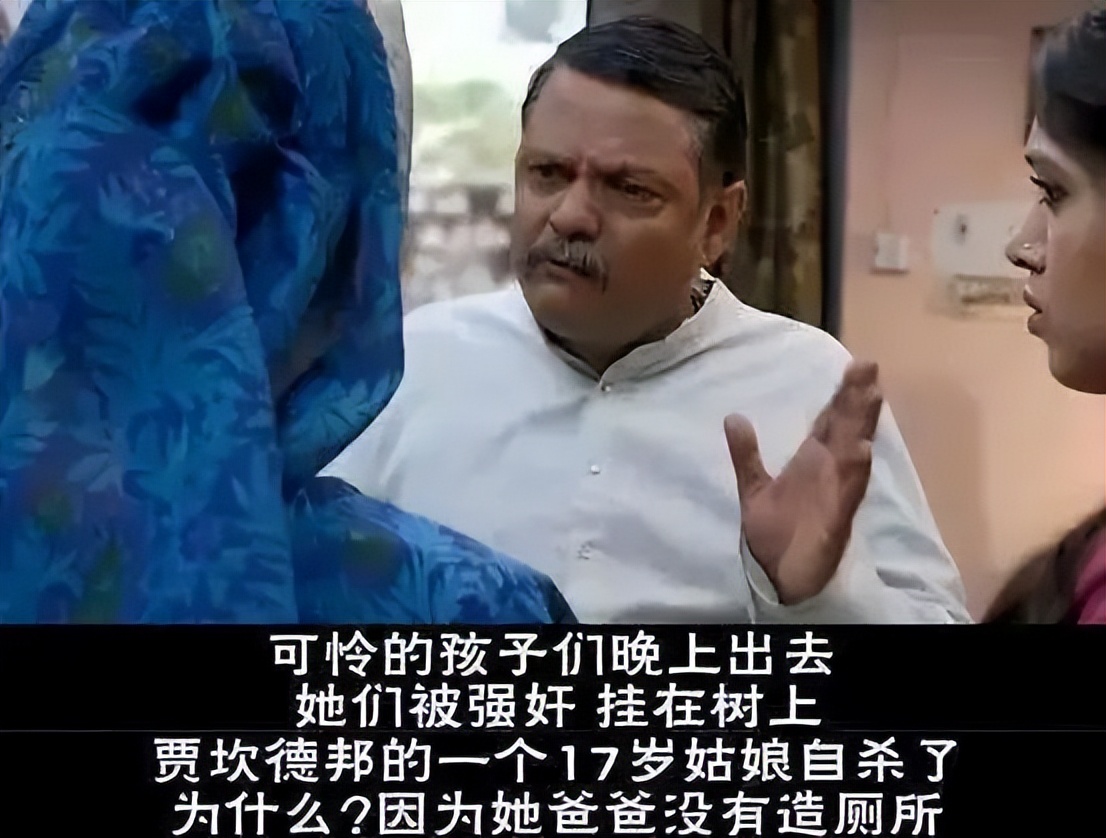

《廁所英雄》揭示了印度廁所少,女性在野外如廁時面臨性傷害的窘境。

延展出對印度公共衛(wèi)生、女性社會處境的討論。

上映后,關于「女性是否應該野外如廁」的話題席卷印度全國。

輿論壓力下,印度政府推出補貼力度高達75%、專為農(nóng)村女性修建廁所的「清潔印度」專項資金。

許多印度婦女還學著電影的樣子鬧起「廁所離婚」,推動大批廁所得以建成。

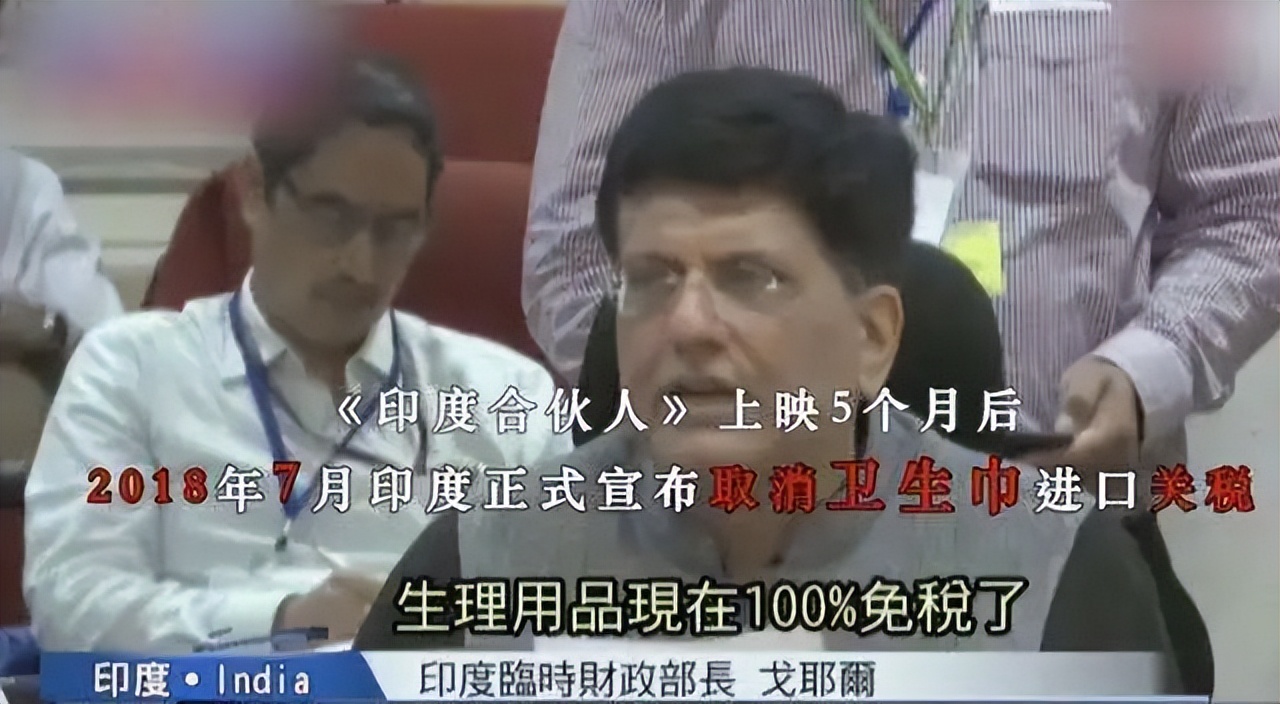

還有,根據(jù)印度草根企業(yè)家事跡改編的《印度合伙人》(又名《護墊俠》)。

男主制作低成本的衛(wèi)生巾,為印度女性的生活和農(nóng)村經(jīng)期衛(wèi)生觀念帶來變革。

揭露了印度女性無力支付衛(wèi)生巾的現(xiàn)實難題 。

影片上映后,網(wǎng)上掀起了呼吁消除月經(jīng)禁忌的浪潮。

促使印度取消了原本高達12%的衛(wèi)生巾消費稅。

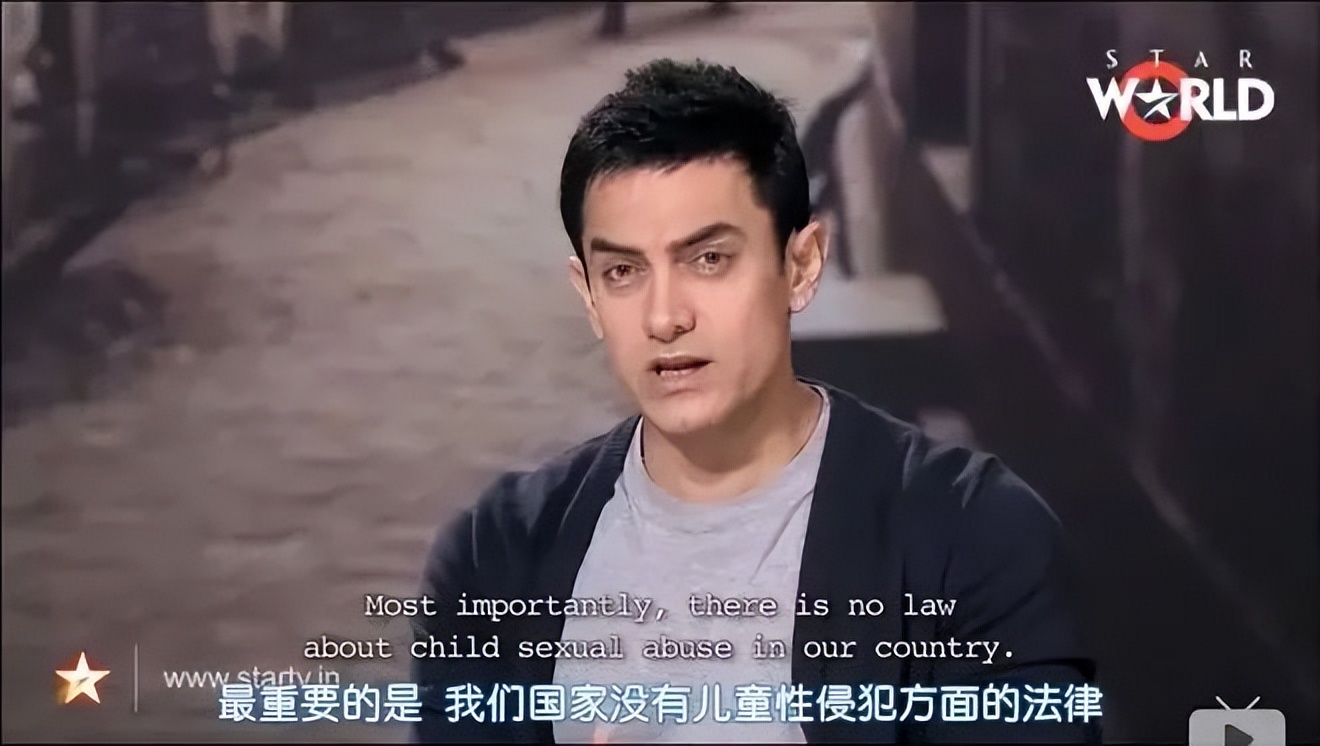

更有印度國寶演員阿米爾·汗親手打造的重磅電視節(jié)目《真相訪談》。

揭露殺女嬰、兒童性侵、巨額嫁妝、家暴、強奸等方方面面的問題。

直接促進相關兒童保護法案的出臺。

同樣,在中國也有類似的例子。

根據(jù)白血病患者程勇的真實事件改編的電影《我不是藥神》。

上映后引發(fā)了全民關于高價藥品的討論熱潮。

推動了中國《藥品管理法》的修訂進程。

「打拐」題材電影《親愛的》。

催生了關于拐賣婦女兒童的刑法修正案,規(guī)定收買被拐賣兒童、婦女,將皆屬犯罪行為。

這些都直接駁斥了影視「無用論」的觀點。

電影改變現(xiàn)實,無疑令人振奮。

但不得不說,這只是好的作品在傳播中無意間照進了現(xiàn)實,而非電影最初的目的。

電影作為一門藝術,創(chuàng)作目的在于以真實的情感打動人心,而非以輿論的力量改寫現(xiàn)實。

正如《我不是藥神》的導演文牧野在接受采訪時所說。

他無意于把真實事件直接推到觀眾眼前,而是想讓觀眾通過片中人物的經(jīng)歷,感受生的力量。

《親愛的》主演黃渤在得知電影推動現(xiàn)實改革后,也在采訪時表達了大喜過望的心情。

他說,在拍攝真實事件時,只想借助想象更好地傳達情感。

最終超出電影本身的娛樂和商業(yè)屬性,實現(xiàn)一定的社會意義,實屬意料之外的驚喜。

李濬益導演的《素媛》同樣延續(xù)了一貫以情感打動人心的風格。

沒有過度渲染案件本身或是犯罪過程,而是致力于呈現(xiàn)普通家庭的情感起伏。

讓我們看到家庭受到重創(chuàng)后,如何奮力擺脫絕望,迎接新生的過程。

最揪心的一幕莫過于素媛出事后的上學路上,爸爸穿著女兒最喜歡的卡通人物可可夢的玩偶服默默陪著她。

但小素媛早已看穿一切,抬起頭問,「你是爸爸嗎?你熱嗎?」

摘下頭套后的父親滿頭汗水,酸楚而無助,令無數(shù)人淚奔。

「敢拍」的贊譽,是對電影積極承擔社會使命的肯定。

但揭示個體傷痛的出發(fā)點,其實是為了揭示社會的丑惡,滌蕩人心。

而對觀眾來說,電影除了娛樂作用,也作為了解社會的一面窗。

出色的現(xiàn)實主義作品能引起人們對現(xiàn)實問題的共鳴和反思。

就像如今提起韓國的社會問題,人們能立馬想到財閥當?shù)馈⑺痉ㄌ撛O。

很大程度上正得益于韓國影視的輸出。

電影《辯護人》《素媛》,韓劇《秘密森林》《信號》等。

甚至《頂樓》《繼承者們》這樣的爆款爽劇。

都從不同程度中揭示了奢靡無度、只手遮天的財閥勢力。

他們用自己的權力去影響整個國家的平衡,滲透進司法體系,改寫普通人的命運。

而提起印度社會,很多人也會很快想到貧富差距、教育制度、女性不公地位等問題。

這也離不開電影的深入人心。

比如,《三傻大鬧寶萊塢》《起跑線》,抨擊了教育制度的弊病;

《誤殺》《一個母親的復仇》,揭示了印度司法的腐敗;

《摔跤吧!爸爸》《神秘巨星》,呼吁女性平權。

今年新出的《杰伊?比姆》,被稱為印度版「辯護人」。

更是徹底扒開了這些社會毒瘤的根源,即綿延千年的種姓制度。

讓我們更深刻地理解印度社會問題的歷史根源。

這些影片揭示的問題,不限于一時一地,而是具有普遍性的。

腐敗問題、女性地位、教育制度……都超出了印度社會范疇,關乎全亞洲乃至全球。

因而極易觸動人心,引發(fā)共鳴。

至今,抨擊印度教育制度的《三傻大鬧寶萊塢》,穩(wěn)居豆瓣電影top250。

影射韓國社會階級差異的《寄生蟲》,斬獲奧斯卡四項大獎。

類似很多經(jīng)典電影,都離不開對世界性社會問題的深度觀照。

不難理解觀眾對現(xiàn)實陰暗面的不滿,以及急于改變社會的愿望。

但將現(xiàn)實的愿景寄希望于電影,未免有些求全責備了。

正如《廁所英雄》的主創(chuàng)團隊表示:「我們只是在一個大的平臺上發(fā)聲,其實還有很多人在看不到的地方和我們共同努力。」

現(xiàn)實問題是復雜而頑固的,需要社會各方的努力,才能合力助推現(xiàn)實的改變。

而且,影視對現(xiàn)實的影響,往往是以間接的、潛移默化的形式。

以對個人的教化為主,走曲線救國的路線。

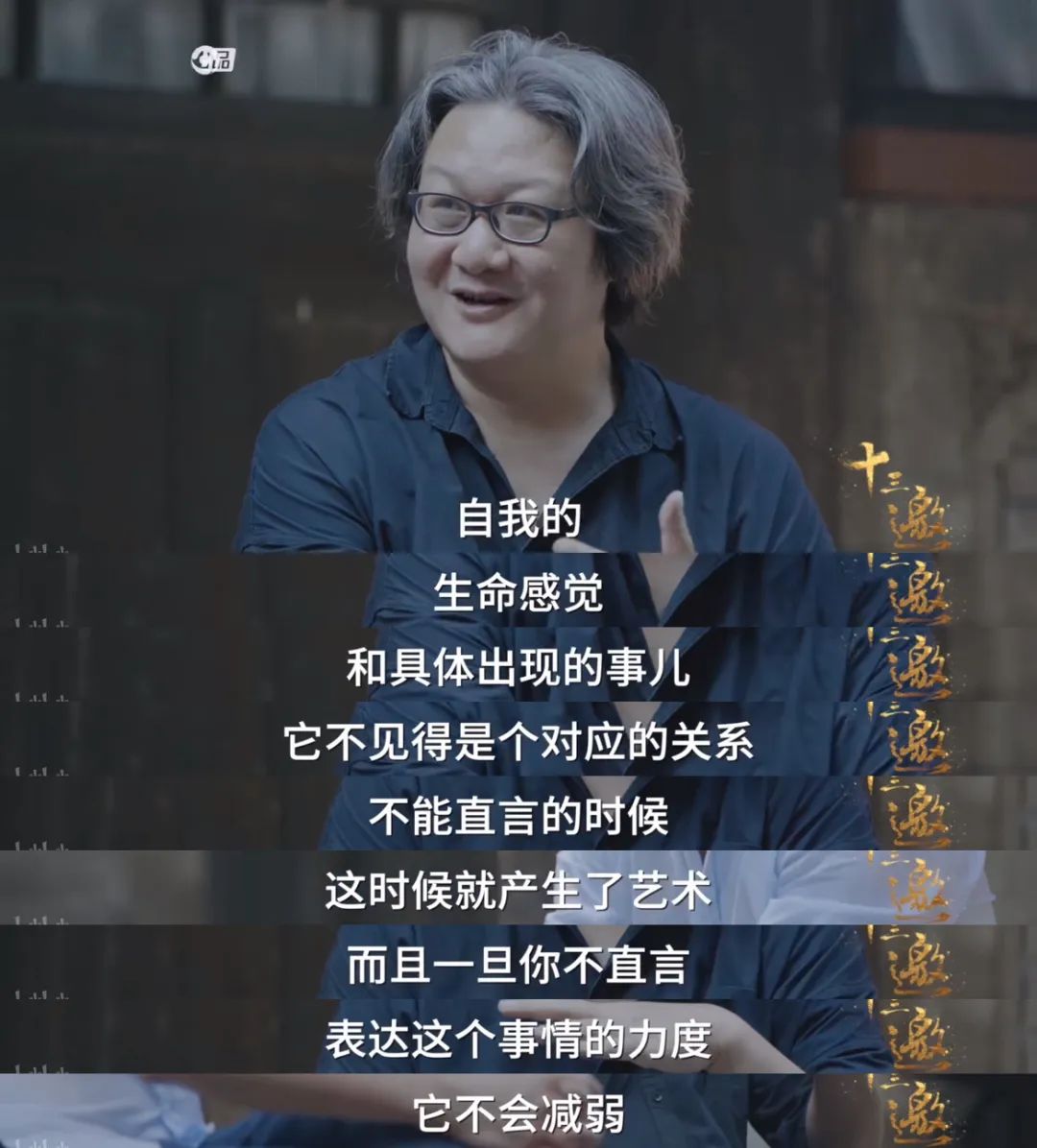

《十三邀》一期里,電影導演徐浩峰表示,藝術產(chǎn)生于不能直言,表達力度也不因此而減弱。

電影的沖擊力,不是源于現(xiàn)實事件與生命感覺的直接呼應。

更多的是通過對細節(jié)的刻畫,對生活本質(zhì)的反思,對人性內(nèi)在矛盾沖突的揭示等電影語言激起的情感共振。

真正在現(xiàn)實落地,得益于題材與誠意的共謀。

即使是虛構的故事,融入對現(xiàn)實的冷靜思考和社會面貌的真實呈現(xiàn)。

也同樣具有現(xiàn)實主義意義,有著對人性和價值觀的積極引導。

經(jīng)典國產(chǎn)劇《武林外傳》,本是架空的古裝喜劇。

但卻處處影射職場、高房價、潛規(guī)則、走后門等現(xiàn)實問題。

時隔多年,常看常新,被戲稱為「現(xiàn)實主義力作」。

與此相反,很多影視作品打著現(xiàn)實主義的旗號,甚至以真實事件改編為噱頭。

但在創(chuàng)作層面未達到對現(xiàn)實的還原,反而空洞懸浮。

單靠真實、大膽的噱頭吸睛的電影,必然只是曇花一現(xiàn)。

比如,韓國電影《玩物》,以震驚韓國的「張紫妍事件」為藍本,揭露娛樂圈潛規(guī)則這一丑陋的社會現(xiàn)象。

題材如此大膽,但卻拍得流于表面,毫無深度。

豆瓣評分僅6.2分。

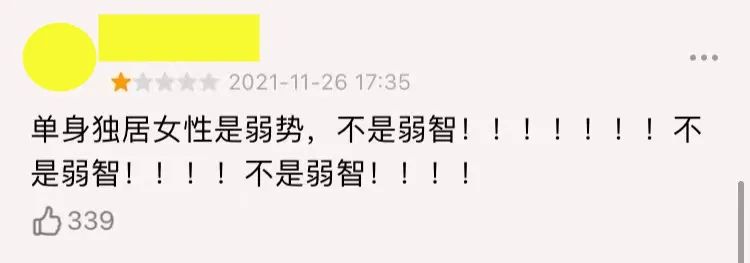

國產(chǎn)片《門鎖》首部聚焦于獨居女性安全的電影,播出前熱度頗高。

但沒想到,卻把現(xiàn)實主義題材拍成了不合格的類型片。

獨居女性安全問題,沒有深入探討,淪為賣點和噱頭。

豆瓣僅有4.3分,短評罵聲一片。

可見,現(xiàn)實主義題材不好駕馭。

拍得出彩動人,只是少數(shù)。

能推動社會變革的,更是少之又少。

而且,這種成功也是具有偶然性的。

除了電影本身的質(zhì)量,還需要「天時地利人和」。

在特定時期,擊中社會痛點。

才能最大限度地喚起對現(xiàn)實的感召力,以至于改變現(xiàn)實。

因而,對觀眾來說。

與其苛責電影對現(xiàn)實的無力,不如期待更多高質(zhì)量的作品。

期待更加包容開放的電影市場,帶來的積極而深遠的社會影響。

畢竟,電影不一定能改變現(xiàn)實,但可以感化人心。