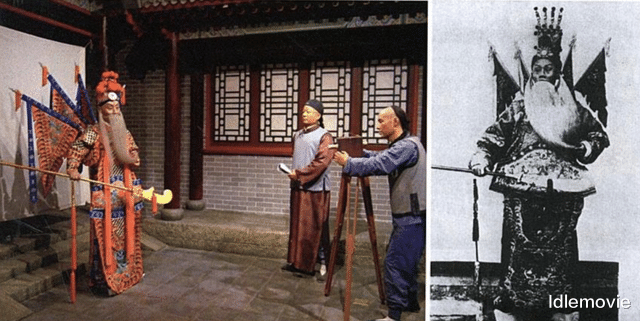

1905年,一代名伶譚鑫培主演的《定軍山》問世。

自盧米埃爾兄弟于1895年在法國巴黎放映《火車進(jìn)站》過了10年之后,中國也有了自己的電影。

后來的中國電影,經(jīng)過第一代導(dǎo)演張石川、鄭正秋等人的改進(jìn),褪去了青澀,有了電影的樣子。

這一時(shí)期的中國電影只是賺錢的工具,并沒有其他附加價(jià)值,類型都以故事片、鬼神片為主,如《火燒紅蓮寺》《孤兒救祖記》等。

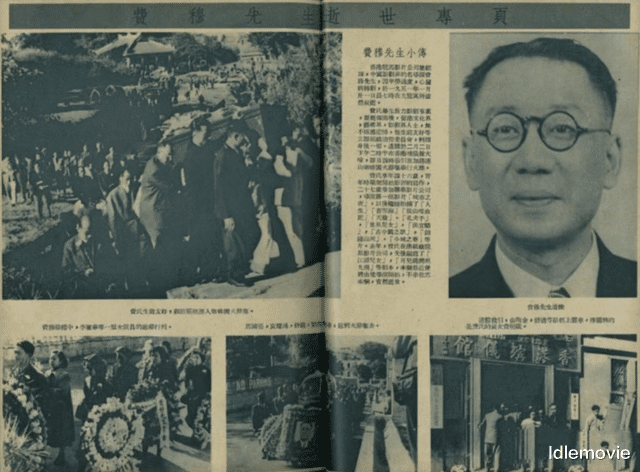

隨著左翼電影運(yùn)動(dòng)的興起,費(fèi)穆、袁牧之等第二代導(dǎo)演登堂入室。

他們讓電影不單單只為娛樂,具有了社會(huì)價(jià)值和精神價(jià)值,也就是說電影應(yīng)該有一定的教育和引導(dǎo)意義,不能一味地追求商業(yè)。

同時(shí)也豐富了電影語言,讓西洋影戲這個(gè)舶來品成了正兒八經(jīng)的擁有中國特色的國產(chǎn)電影。

到了1948年,費(fèi)穆拍出了《小城之春》,中國電影達(dá)到了一個(gè)高峰。

第一代導(dǎo)演和早期的第二代導(dǎo)演,他們拍戲還沒有脫離舞臺(tái)劇和戲劇的形式。

鏡頭基本都是固定的,也不講究景別的運(yùn)用,內(nèi)容也以故事為主,表現(xiàn)手法在片中比較單一。

《小城之春》則與其不同。

詩意般的電影質(zhì)感,東方古典美學(xué)風(fēng)格,借景抒情、托物言志的表現(xiàn)手法極具創(chuàng)新性。

還有電影中的文學(xué)性,多角度的移動(dòng)鏡頭,以及不同景別的運(yùn)用,讓中國電影在視聽語言方面有了革新。

不僅如此,《小城之春》還開始用電影表現(xiàn)角色內(nèi)心的心理活動(dòng)。

不局限于單純地講故事,也不過度注重故事的邏輯性,不再遵循開端、發(fā)展、高潮、結(jié)局、尾聲的傳統(tǒng)方法。

有五六十年代才在世界范圍實(shí)驗(yàn)起來的意識(shí)流電影的影子,打破了傳統(tǒng)戲劇化構(gòu)造的電影模式,早于法國新浪潮電影語言。

片中跟著人物情感波動(dòng)走的敘事方式,滋養(yǎng)了王家衛(wèi)之類的華語導(dǎo)演。

這才有了經(jīng)典作品《花樣年華》,同時(shí)《小城之春》也革新了中國電影語言,讓那時(shí)的中國電影跟上了世界電影的腳步。

正是因?yàn)檫@份不可替代性,從1948年到現(xiàn)在,不論是兩岸三地,還是各大平臺(tái),凡是排中國電影百年來百大或十大電影,都少不了《小城之春》的身影。

張藝謀曾說:“就中國的電影而言,我最喜歡1948年的《小城之春》,我覺得這部影片在當(dāng)時(shí)達(dá)到了相當(dāng)?shù)母叨龋覀兘裉炜磥恚X得還是不能跟它比較。”

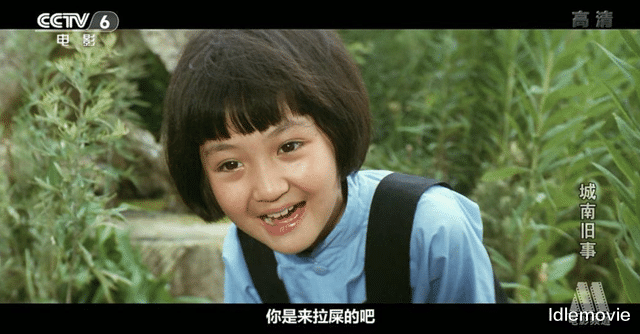

《小城之春》之后,中國電影有了一段黃金期。

可因?yàn)闅v史原因,第三、四代導(dǎo)演并沒有將自己的才華全部施展出來,但他們與前輩們一同為中國電影打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

再加上當(dāng)時(shí)的中國社會(huì)趨于平和,創(chuàng)作環(huán)境也比較開放。

講究導(dǎo)演表達(dá)自己對(duì)生活的觀察,對(duì)藝術(shù)的革新,對(duì)民族和文化的反思,第五代導(dǎo)演迎來了最好的展現(xiàn)舞臺(tái),他們的第一部電影,大都改變了中國電影的進(jìn)程。

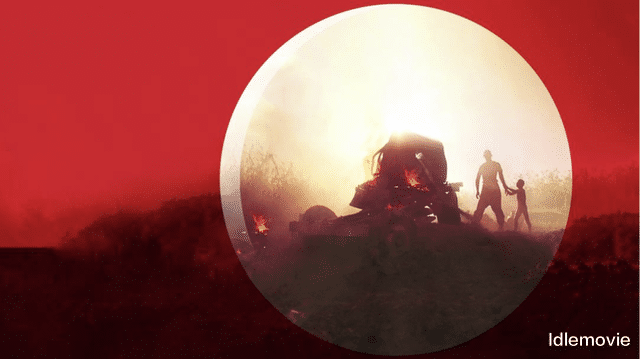

張藝謀的處女作《紅高粱》,成為首部獲得金熊獎(jiǎng)的亞洲電影。

他用色彩和畫面講故事的新嘗試為中國電影語言的多樣化注入了一道新鮮血液。

《紅高粱》中九兒的心路歷程,張藝謀用紅的漸變色來表現(xiàn),余占鰲最后的憤怒和迷茫,他用片尾長達(dá)三分鐘的通紅畫面來展現(xiàn)。

這種大膽的革新讓電影具有了強(qiáng)烈的視覺沖擊力,也讓色彩和畫面在中國電影中的地位提升了不少。

陳凱歌的第一部電影《黃土地》,是一部被《霸王別姬》掩蓋了光芒的佳作。

不同于第三、四代導(dǎo)演傳統(tǒng)敘事的模式,現(xiàn)實(shí)主義與紀(jì)實(shí)性的框架,陳凱歌讓電影中人與人之間的關(guān)系走向溫和、友善。

電影的文本結(jié)構(gòu)不再那么劍拔弩張,變得慢了下來,借景抒情,講故事,運(yùn)用表現(xiàn)手法傳達(dá)影片的主旨,之后國產(chǎn)電影中對(duì)自然風(fēng)景的寓意不再被忽略。

黃建新的首部電影《黑炮事件》,充滿了先鋒性。

在其他第五代導(dǎo)演將視角集體轉(zhuǎn)向農(nóng)村題材和邊緣人物時(shí),黃建新把鏡頭對(duì)準(zhǔn)了工業(yè)化城市,用其先鋒性的電影語言豐富了中國電影的類型。

《黑炮事件》影像表現(xiàn)上的先鋒性是在視覺符號(hào)上采用大色塊。

最為明顯的就是紅色和白色的運(yùn)用,紅色經(jīng)常給人造成一種焦慮不安的情緒,而白色則有一種危機(jī)感。

為了突出這種大面積的紅,黃建新把礦山的機(jī)器,酒吧的桌布都做成了紅色,影片中還有很多處將整個(gè)畫面專門染紅的構(gòu)思。

為了展現(xiàn)略帶壓抑、恐怖的白,黃建新把布景夸張化、荒誕化。

片中會(huì)議室的長桌,碩大的鐘,四面皆白的墻壁,都在用這種大色塊視覺化符號(hào)來體現(xiàn)文山會(huì)海的低效、無用。

除了外在的形式的嫻熟,畫面蒙太奇的絲滑,故事辛辣諷刺外,在場面和鏡頭調(diào)度上,黃建新交替使用各種不同景別,通過景別的變化詮釋影片的含義。

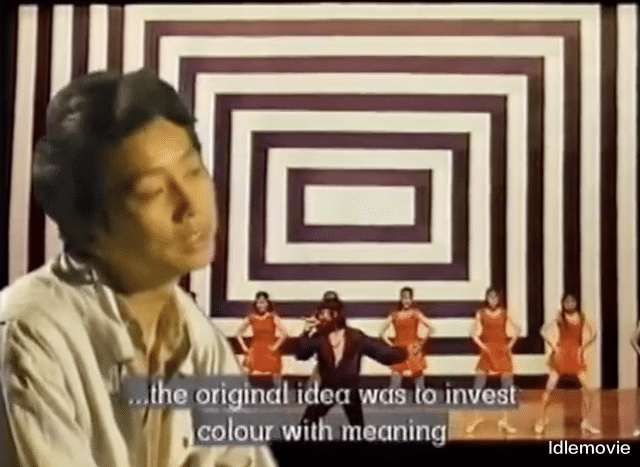

如趙書信和伴侶一起看演唱會(huì)那場戲。

先是一個(gè)特寫,再轉(zhuǎn)成近景,而后鏡頭一黑,再亮起來時(shí),景別變成了特寫,對(duì)準(zhǔn)了臺(tái)上時(shí)髦、艷麗的演員。

隨后鏡頭再一轉(zhuǎn),臺(tái)下的年輕觀眾跟臺(tái)上的演員一樣熱情奔放,只有趙書信局促不安,顯得格格不入。

再搭配臺(tái)上令人暈眩的黑白色循環(huán)方格的布景,讓這場戲突出了新舊交替、新舊思潮的迷亂與不適應(yīng)感。

一些人喜歡新潮流,一些人遵循老傳統(tǒng),這種代際更迭與時(shí)代交錯(cuò)的違和感正是當(dāng)時(shí)體制變化,中國社會(huì)的真實(shí)寫照。

只是第五代導(dǎo)演之后,再次因?yàn)闅v史原因。

中國電影迎來了最嚴(yán)苛的審查,電影不再天馬行空,創(chuàng)作環(huán)境逐步緊縮。

第六代雖接過了第五代導(dǎo)演的大旗,但他們的生存空間不再廣闊,對(duì)中國電影語言的革新力度也就變小了。

在電影思想上,第六代導(dǎo)演的作品普遍都帶著一種叛逆的憤懣感。

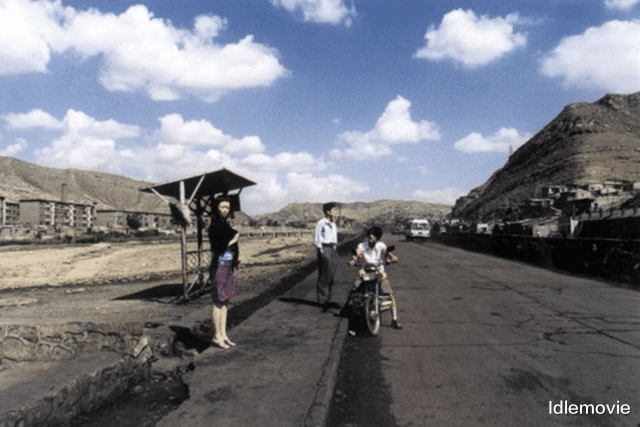

賈樟柯的第一部電影《小武》拉開了賈樟柯故鄉(xiāng)三部曲的序幕,《小武》《站臺(tái)》《任逍遙》是賈樟柯不滿現(xiàn)實(shí)的結(jié)果,也是大部分第六代導(dǎo)演的真實(shí)寫照。

故鄉(xiāng)三部曲讓賈樟柯蜚聲國際,這也成了中國導(dǎo)演截至目前為止最后的輝煌,這種代際關(guān)系止步于第六代,中國電影自此進(jìn)入了華山論劍的新紀(jì)元。

從中戲畢業(yè)的姜文,不屬于任何一代。

他的電影風(fēng)格自成一派,沒有第五代的尋根性,也沒有第六代的現(xiàn)實(shí)性,與昆汀異曲同工,突出“爽感”兩個(gè)字。

第一部電影《陽光燦爛的日子》讓內(nèi)地最好的青春片有了名字,幾與楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》齊名。

沒在電影學(xué)院上過學(xué)的馮小剛,很難將其劃分到某一代中。

他電影中脫胎于普羅大眾的黑色幽默成為了他的標(biāo)簽,也讓他自詡老百姓離不開他。

這種自信源于馮小剛的商業(yè)電影屢屢創(chuàng)造票房紀(jì)錄,第三部電影《甲方乙方》當(dāng)年以3000萬票房確立了“賀歲檔”的概念。

至于在電影的視聽語言、社會(huì)議題和文本結(jié)構(gòu)方面的革新,中國電影早已停滯多年,馮小剛也沒有做什么突出的貢獻(xiàn)。

此時(shí)的中國電影只剩下了一個(gè)個(gè)漂亮的票房數(shù)字。

徐崢的《泰囧》是第一部破10億的國產(chǎn)電影,也讓電影開始滑向金融產(chǎn)品的深淵。

寧浩的《心花路放》是第一部票補(bǔ)的華語電影,此后內(nèi)地票房開始大漲,下一年直接突破四百億大關(guān),觀眾的觀影習(xí)慣逐漸形成,電影也慢慢成為了生活必需品。

現(xiàn)在,三年疫情的影響讓中國電影市場化、工業(yè)化的勢(shì)頭戛然而止。

電影的百花齊放看不到希望,市場的規(guī)范化希望渺茫,影視公司裁員,電影項(xiàng)目流產(chǎn),院線電影撤檔,一切負(fù)面都指向了同一個(gè)疑問,中國電影還有未來嗎?