京劇藝術(shù)傳承至今已經(jīng)二百多年歷史了,二百多年時間京劇界出現(xiàn)了許多的名家和名角,并且也創(chuàng)排出了一些劇目,然而有一些劇目的爭議也是非常多的,我們今天就來聊一聊這些劇目。

樣板戲以及革命現(xiàn)代戲是“文革”時期的產(chǎn)物,并且嚴格意義上來講是從1964開始,因為這一時期各大京劇院團就開始創(chuàng)排革命現(xiàn)代京劇了,并且像馬連良、周信芳、李少春、童芷苓、裘盛戎、葉盛蘭等老一輩藝術(shù)都是積極參與其中。

到了“文革”這一時期傳統(tǒng)京劇正式退出了京劇舞臺,而京劇舞臺上也就只有樣板戲以及革命現(xiàn)代京劇了,其實這種做法是不對的,因為傳統(tǒng)京劇也是京劇藝術(shù)的重要組成部分,并且在唱詞、表演等方面也是有可取之處的。

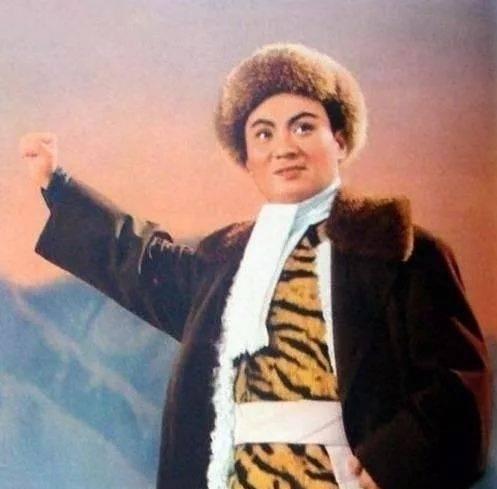

話說回來,這種做法雖然不對,可是樣板戲以及革命現(xiàn)代京劇也是藝術(shù)精品,像我們熟知的《紅燈記》、《沙家浜》、《奇襲白虎團》、《智取威虎山》、《杜鵑山》、《海港》等等都是藝術(shù)精品。

但是因為這些劇目產(chǎn)生于特殊時期,并且這一時期它們成為了舞臺上的唯一,所以“文革”后許多京劇演員反對這些劇目,他們不贊成這些劇目,而說辭無非就是這些劇目產(chǎn)生的時代。

其實說句實話,在“文革”時期這些反對樣板戲的京劇演員也希望進入樣板戲劇組,因為這是他們唯一登臺的機會,可是“文革”后如此雙標(biāo)實在是不妥當(dāng)。

并且在“文革”后各大京劇院團又創(chuàng)作出幾出能夠比得上這些劇目的作品,又有哪一位京劇演員能夠比得上童祥苓、錢浩梁、李麗芳等革命現(xiàn)代京劇主演,他們在《智取威虎山》、《紅燈記》、《海港》中的唱腔誰能夠超過他們幾位。

其實沒有誰留戀那個年代,只不過是從藝術(shù)的角度出發(fā)來看待樣板戲以及革命現(xiàn)代戲,有可取之處就要承認。并且現(xiàn)在傳統(tǒng)戲和革命現(xiàn)代戲并行不悖,也不像當(dāng)初革命現(xiàn)代戲的出現(xiàn)傳統(tǒng)京劇就退出,現(xiàn)在二者都是京劇舞臺上的精品,并且都有各自喜愛的觀眾。

(聲明:此文章內(nèi)容文字系愛傳統(tǒng)的少年原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系告知刪除,謝謝。)