2000年的5月,某夜。

馮小剛正在和陳凱歌喝酒。

倆人邊喝邊聊,說來說去都是圈子里的人和事兒,不知怎的話題就引到了黑澤明的葬禮。

作為世界級電影導(dǎo)演,黑澤明的追悼會規(guī)模宏大,許多影迷和群眾都自發(fā)地給他送行,以至于造成了街道擁堵。

馮、陳也都是電影導(dǎo)演,說到這兒,二人既羨慕,又唏噓不已。

但,馮導(dǎo)思維活泛,腦路清奇,于是對陳凱歌說:凱歌呀,你別羨慕他,等你“百年”之后,若你信得過我,我給你操辦,能否比黑澤明的隆重,我不敢說,但辦得比他賺錢,肯定可以。

陳凱歌:來,說出你的故事。

都是酒后之言,原本到這里就可以了。

沒想到,沒過多久,美國哥倫比亞公司就聯(lián)系馮導(dǎo),說他們經(jīng)過市場調(diào)研后,發(fā)現(xiàn)馮小剛的電影票房都不錯,想合作一部。

馮反饋,沒問題。

此時,他突然想到了和陳凱歌喝酒的那個夜晚,于是,興奮地補(bǔ)充道,我有一個好故事,一個關(guān)于“葬禮”的故事,咱們合作,就拍一部把明星葬禮賣給廣告商的電影!

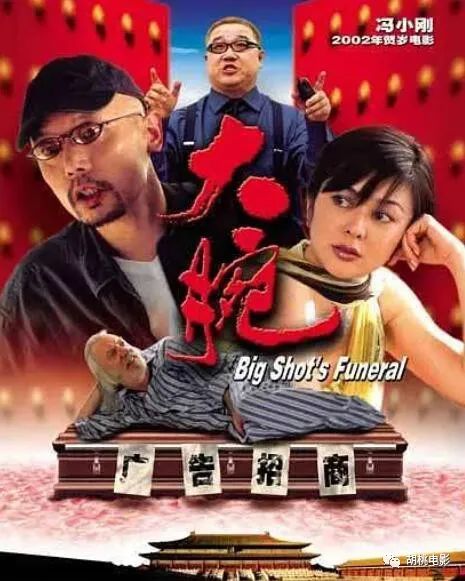

2001年,作為賀歲電影,《大腕》上映了。

原本電影叫《大腕的葬禮》,不信你看海報的片名,英文的并沒有改回來——Big Shot’s Funeral。

可能是擔(dān)心沖淡賀歲的喜慶氛圍,中文片名縮減為了《大腕》。

其實,無論叫什么,這里面都承載了馮導(dǎo)的心思,你說他要諷刺大腕也行,諷刺葬禮也可以,都是馮導(dǎo)的黑色幽默。

開場王炸!貝托魯奇說:很好,攝影機(jī)不要停

噢,不。其實,馮導(dǎo)不承認(rèn)這是黑色幽默。

他認(rèn)為,《大腕》只能是“灰色幽默”,這個故事最有魅力的地方就是他對現(xiàn)實生活的諷刺,而純“黑色”發(fā)生在中國又有些不太可能,于是就“灰”了。

01.

《大腕》的故事不復(fù)雜,即便馮導(dǎo)不認(rèn),它就是一部典型的黑色幽默:

一個知名大導(dǎo)演泰勒,算大腕了吧,在中國拍電影時突然沒了靈感,丟了藝術(shù)的魂魄,感覺身體被掏空,加上年齡較大,一時沒緩過來,倒在了工作崗位上。

一個小角色尤優(yōu),沒成想搖身一變,成為了大人物,只因泰勒手把手把自己的葬禮交給他。

原本看似玩笑的開始,結(jié)果隨著露西、小柱的摻和,就越來越離譜起來——不僅設(shè)局的人身在其中,不可自拔,各種角色悉數(shù)粉墨登場,積極跟進(jìn),徹底讓泰勒的葬禮失控,成為了收不住的笑話。

有人說《大腕》跟以往的馮氏賀歲片不太一樣,它的諷刺是直白的,是犀利的,大書特書地傳遞著馮導(dǎo)對當(dāng)前中國社會、文化現(xiàn)象的吐槽與消費時代橫行下的無妄。

實際上,《大腕》沒有變,它依舊是馮小剛對深刻立意的追求,以及哲理性探索的延申。

你看,葬禮廣告開始了。

誠然,這極盡搞笑的設(shè)計是馮導(dǎo)對廣告泛濫而進(jìn)行的調(diào)侃和諷刺,但這就是社會現(xiàn)實。小柱這樣的人物,無論何時何地都會產(chǎn)生,其他那些跟嗅到腐肉的蒼蠅一般的人物一樣,廣告成為了敘事的載體,也成為一個中國社會進(jìn)程的橫切面。

深切懷念北影廠彪子,好演員

一如樂哈哈的老板說的那樣:“廣告做得大,假的也成真的了”。回顧當(dāng)下,還有什么不可以消費?而馮小剛正是放大了這一現(xiàn)象,將它呈現(xiàn)在銀幕上,讓我們在熟悉又有所剝離的狀態(tài)下,達(dá)到一種“真實感”。

真應(yīng)該讓這倆去操辦奧運(yùn)會,國師歇一會

光有揶揄還不夠,隨后,《大腕》進(jìn)行升華,鬧劇不能是鬧劇,這就有了精神病院的經(jīng)典橋段。

人們沒頭沒腦地說著各種話題,有趣的是,21年前的這些話題都在時間的見證下,成為了事實,顯得既荒誕,又實誠。

冷靜,不能在這樣的路徑下越走越遠(yuǎn),收回來。

于是,影片再度反轉(zhuǎn),這一切又回到了泰勒的拍攝掌控之中,感謝尤優(yōu)給了泰勒靈感。

故事到了這里,我們似乎很難分清楚故事里和故事外的人和事。

他們似乎在銀幕里,又似乎就在當(dāng)下。

我們在賀歲檔里笑了,也能讓大家在笑過之后去思考一切的本源。

這陣勢,這規(guī)格

至此,馮導(dǎo)通過一系列賀歲片都在達(dá)成這個目的,用小人物反映大現(xiàn)實,從而構(gòu)成對中國改開以來,各個時期的社會文化記憶。

《大腕》的成功,或者說,早期馮氏賀歲片的成功全賴于馮導(dǎo)對喜劇元素的大膽構(gòu)想,這就像是郭德綱常說的那句:相聲,如果不搞笑,就太搞笑了。

那么類比馮導(dǎo),他將商業(yè)電影的娛樂功效做了足夠的放大:

既創(chuàng)造出了不和諧、不平衡點來引爆笑料,保持與中國人過年喜慶、歡笑的氛圍,讓觀眾笑,獲得娛樂體驗,完成精神放松。

又巧妙地通過諷刺的形式,幫助觀眾達(dá)成對社會問題的精神探索,凸顯出電影的深刻性。

如此超前,扁平化的寶馬logo

更有意思的是,影片本身充斥了廣告(非常可樂、寶馬、中南海香煙、索尼),導(dǎo)演也要恰飯,反而洋溢著一種后現(xiàn)代性的特征——看似自我否定,實則我自我炫耀,讓貶低與張揚(yáng)并存。

可惜,這種獨具特色的效應(yīng)在日后的馮導(dǎo)作品中再也見不到了,以至于2010年的《非誠勿擾2》反而徹頭徹尾成為了《大腕》里那些諷刺的對象。

02.

除了上述,時過境遷,《大腕》之所以到現(xiàn)在仍舊被人所懷念,其中的精神病院橋段可謂功不可沒。

一群莫名奇妙的社會精英聚集在精神病院里,各種討論致富秘籍,鏡頭隨著幾組主要角色輪番上陣,轉(zhuǎn)換流暢,同時背后還有大量病人持續(xù)運(yùn)動,形成了前后景的動態(tài)效果,表現(xiàn)力和主題貼合性上都非常強(qiáng),特別是李成儒那段神侃,把旁邊那哥們侃沒了,就自說自話,滔滔不絕,關(guān)鍵是內(nèi)容荒誕、夸張,又有事實依據(jù)。

這里馮導(dǎo)用的廣角鏡頭,角色的面龐發(fā)生變形,但這恰恰符合了精神病院的氛圍和角色的狀態(tài),達(dá)到了極強(qiáng)的喜劇效果。

當(dāng)然,在拍尤優(yōu)和小柱的時候也都有過廣角鏡頭,從一而終地流露出馮導(dǎo)的視聽語言設(shè)計。

03.

其實,除了當(dāng)前我們看到的結(jié)尾,馮導(dǎo)對于影片有過這樣的初衷設(shè)計:

尤優(yōu)被金錢驅(qū)使,瘋狂的念頭一個又一個的產(chǎn)生,最后,整個人垮掉。泰勒醒了,尤優(yōu)覺得葬禮必須要舉行,于是將泰勒干掉。其實,這個結(jié)局在影片中有所呈現(xiàn),只不過以小柱的口吻說了出來,但沒有實施,否則解決黑暗,不適合賀歲,按照馮導(dǎo)的意思,這樣的解決更適合拿出去參加爭奪電影獎項。

然而,即便獲獎了,意義何在?

這些獎雖然給中國電影增了光,但它僅僅是提高了中國電影在國際上的地位,獲獎本身沒有能夠挽救中國電影。

因此,馮導(dǎo)擁抱市場,選擇大眾和通俗。

盡管如此,《大腕》仍舊在馮氏賀歲中占有著重要的地位和意義,以至于,多年后,網(wǎng)友Indecent time對本片如此評價:“這要是把馮褲子名字換成某個歐美代導(dǎo)演的名字,這片的7就會變成8,要是換成伍迪艾倫或者李安,這片會成為第一部10分的豆瓣電影。”