第四代導演在中國影史上處于一個比較尷尬的地位。

在他們走出校園,準備大展拳腳的時候遇到了十年動亂,搞藝術的他們進入牛棚、馬圈,被劃分為臭老九。

北京電影學院被燒毀,所有教師都被趕了出去,教學樓成了階級斗爭的場所,與電影相關的一切都成了毒草黑線。

就這樣,第四代導演被迫暫停了他們熱愛的電影,為樣板戲服務。

六年后的1972年,觀眾們終于見到了久違的故事片,到了1973年,已經有不少的故事片問世,盡管這些電影大都以階級斗爭為主。

即便如此,第四代導演依舊沒有進入片場的機會,在第三代導演謝晉、成蔭、崔嵬等導演的強烈要求下,第四代部分導演才可以接觸電影。

1976年,昏天黑地的時代結束,電影逐步走向正軌。

這時的第三代導演老當益壯,第四代導演還在摸索當中,他們中的大部分人直到80年代才執導了人生第一部電影。

可是,他們老派式的電影風格還未大放異彩,便碰上了極具先鋒意識的第五代導演,這讓第四代導演大驚失色。

夾在老與新之間,到底該何去何從,這是擺在第四代導演面前最嚴峻的問題。

不愧是經歷過傷痕年代的藝術家,他們沒有被輕易擊倒,反而發揚第三代導演的風格,承接第五代導演的扶持。

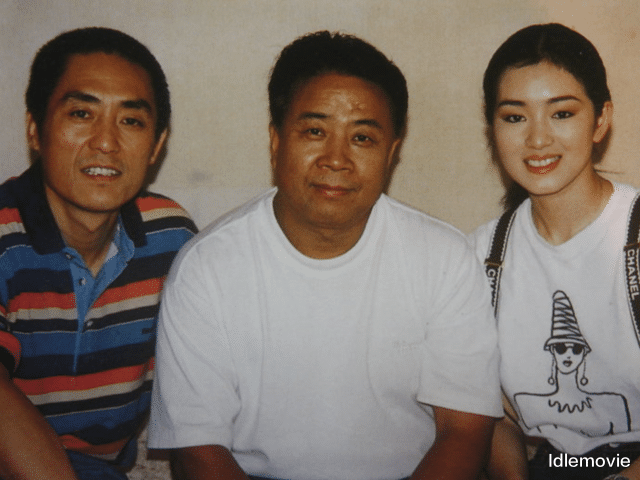

其中,第四代導演中的吳天明便是其中的佼佼者。

在他擔任西安電影制片廠廠長期間,西北這塊地方成了所有電影人的追夢圣地。

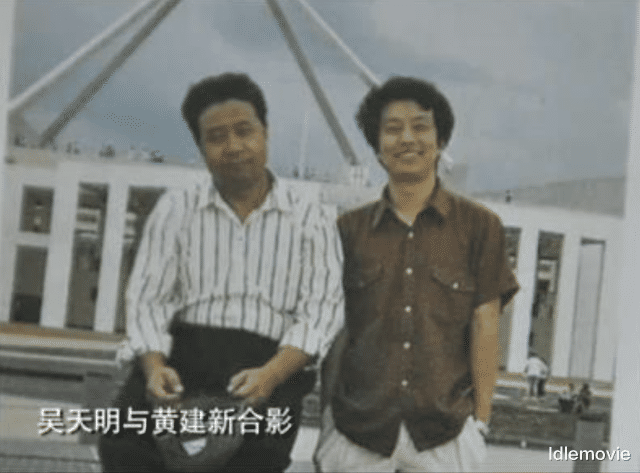

第五代導演中的張藝謀、陳凱歌、黃建新、田壯壯都是在他的幫助下,拍出了震驚中國影壇的名作。

張藝謀的《黃高粱》、田壯壯的《盜馬賊》、陳凱歌的《黃土地》《孩子王》、黃建新的《黑炮事件》,吳天明都是引路人與制作人。

在為別人做嫁衣的同時,吳天明也沒有忘記自己親自上陣。

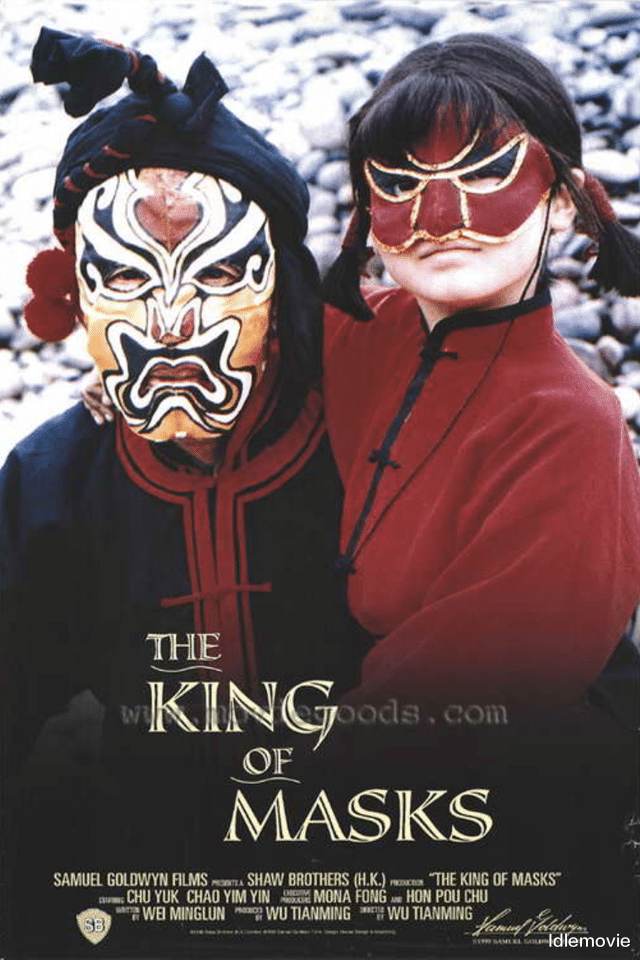

《人生》《老井》《變臉》《百鳥朝鳳》,吳天明導演的電影并不多,但是精品率特別高。

尤其是《變臉》,評分達9.0分,這在華語電影里可謂是屈指可數,畢竟華語電影百年來,9分以上的電影才有三十幾部。

《變臉》為什么會有這么高的評價?

繼《霸王別姬》后,很少有國產電影能夠把中國文化中的精華拍得如此精彩了,國粹似乎處于一個斷檔的狀態,但《變臉》的出現填補了這一空白。

電影將川劇藝術與真情結合起來,加之對封建腐朽的批判,人性善惡的沉思,女性意識的覺醒,技巧、思想和內容的造詣都很高。

這些都讓吳天明的《變臉》不遜于“徒弟們”同時期拍出的《活著》《霸王別姬》《背靠背,臉對臉》。

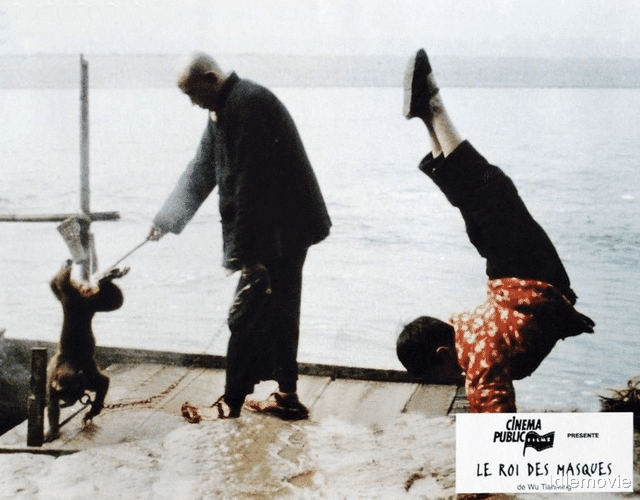

《變臉》的背景是上個世紀二十年代的中國。

那時的中國,軍閥割據、列強掠奪,完全是半殖民地半封建社會,人民水深火熱,街邊插標賣首、餓殍遍野。

基于這樣的環境,《變臉》的故事由此展開。

變臉王和狗娃生于亂世,就為一個“活”字,被人賣了八次,學會了裝是活,為了傳香火,買了“兒子”是活。

被識破女兒身,跳進河里跟爺爺走,變臉王收留當雜工是活,偷學變臉不小心燒了船,自愧離開,一個人偷吃是活。

陰差陽錯救了小男孩送給爺爺是活。

爺爺被當成人販子關進大牢,冒死求師長救爺爺是活,終不再重男輕女,把狗娃當孫女傳技藝是活。

人活一輩子,不為一口氣,不求榮華富貴,只愿身邊有歡聲笑語,這就是情,一種用多少手藝都換不來的情。

這種情不單指親情,還有才情和君子情。

梁老板是一戲子,人微言輕,只是被人賞識,比別人多口飯吃。

可他不同于其他人,對于曲藝只是玩票和迷信,他真愛手藝人,才會無私幫助變臉王。

同樣他也是真君子,真正的活觀音。

狗娃效仿梁老板在《觀音得道》中觀音為救父命而在舍身崖前割斷繩索跳崖的情節,于師長壽宴上懇求師長救爺爺,被拒絕后割斷繩子。

梁老板聞之,舍身抱住為救爺爺割繩墜樓的狗娃,并被她的真情所打動,欲上南京、北京喊冤,誓死不休,適才令師長動容,變臉王得救。

可現在,戲子無義無情,沒有真本事還不讓人說實話。

被那么多人追捧卻屢屢突破道德底線,梁老板身上的君子氣質,在如今的所謂藝人身上蕩然無存。

戲只是他們維持人設的手段,從來不是真正的喜愛。

而讓他們如此敷衍了事,胸無點墨卻大言不慚的原因恰恰是我們觀眾。

我們與那時的普通人一樣,看戲更多是因為娛樂活動匱乏,加之社交屬性,圖一熱鬧喜慶。

但好與不好,那時的觀眾門清兒。

因為他們是現場看,現場給錢,不夠賣力氣換不來一聲叫好。

現在呢?失去了面對面的檢驗,隔著屏幕堂而皇之的擺爛,卻被觀眾連連叫好,審美的退步助長了這種歪風邪氣。

如果現在這些藝人在街頭賣藝,恐怕連茶水錢都賺不回來,更別說讓觀眾信他們是活菩薩了。

他們只是把我們當菩薩,一次次地站著要香火錢,卻連聲謝謝都不愿意說,甚至還擺出一張臭臉,讓我們送了錢再道聲謝。

這樣的環境,藝術還有存在的必要嗎?或者說藝術還能夠傳承下去嗎?

吳天明的《變臉》不僅僅是說人間自有真情在,還說發出了藝術傳幫帶的重要性。

可惜他的這聲吶喊一直到《百鳥朝鳳》都不被人重視,三天打魚兩天撒網,以至于為人民服務的文藝圈變成了牛鬼蛇神的娛樂圈。

人們對于藝術的認識,只是三分鐘的熱度和一時的好奇,當下熱淚盈眶,過后全然忘卻。

正如我一樣,看了《變臉》才想到藝術的傳承與培養,如果沒有看到《變臉》,藝術于我而言,僅是一個不陌生的名詞而已。

這種態度也是藝術很難自上而下的原因,藝術究竟該如何飛入尋常家?《變臉》里說得很明白,對什么都該有情。