從理論層面來講,影視藝術屬于敘事藝術,而作為敘事藝術的基礎呈現的文學劇本,其最基本的任務之一就是刻畫、塑造鮮明生動的人物形象,從而推動故事的發展走向。

人物是藝術作品中的形象主體,是題材的第一要素,“作品中的所有要素都應該為人物塑造服務,沒有脫離人物發生的事件,也沒有與人物無關的環境。

藝術作品要反映社會生活的真實面貌和歷史發展的趨勢,只能通過對人物的性格、命運、心理、情感、情緒,以及人物關系的描繪才能實現。藝術作品的審美教育作用也主要是通過各種各樣具有審美價值的人物形象的感染來完成的,人物塑造的成功與否是決定作品創作成敗的關鍵。”

因此想要創作出成功的“打拐”題材影片,就必須對其人物進行充分的研究,其中作為拐賣事件發生動因的“犯罪者”形象就是研究的關鍵。

01

“犯罪者”形象的界定

犯罪,是一種人的行為。在犯罪學領域里,對“犯罪者”有著不同的概念界定。有學者將犯罪人界定為“具有反社會精神狀態或犯罪精神狀態的人”;在《犯罪學辭典》一書中是這樣界定的:犯罪人是指犯有法律所禁止的、應負刑事責任的危害社會行為的人。

犯罪學將犯罪人分為以下基本等級:單個的和組合的。單個的,指具體犯罪主體;組合的,指犯罪人的不同類別和類型。在《犯罪學》中犯罪人又被定義為“實施了違法犯罪行為以及其他嚴重的社會越軌行為,應受法律和道德譴責的自然人和法人。”

國內犯罪學專家陳和華教授在《犯罪心理學》一書中指出:犯罪心理學所說的犯罪人指的是危害社會、為刑法所規定應受懲罰行為的人,不管他這一行為是否已經暴露,是否已經受到刑法的相應制裁,包括從寬處理者、漏附者、未被發現者。

“打拐”題材影片與犯罪片雖都涉及犯罪,但由于題材表達主題不同,“打拐”題材影片中的“犯罪者”形象與傳統意義上的“犯罪者”有著很大不同。傳統的類型犯罪電影更加凸顯犯罪過程,多是動作、血腥暴力等場面,因此其中的犯罪者形象窮兇極惡、暴戾者居多;

而“打拐”題材影片更多表達現實主義態度,將落點放在人性上,著重展現人性的丑惡,其“犯罪者”形象更加貼近于尋常中的人,有許多形象還是被迫轉變成的犯罪者。

不同于常規概念便不能一概而論,因此筆者將結合以上犯罪心理學理論對“打拐”題材中的“犯罪者”形象進行重新界定,即在“打拐”題材影片中實施了犯罪行為且在影片中承擔著重要比重的角色。

這些犯罪者在影片中可能是有意或無意實施的犯罪行為,這些行為有時會博得觀眾的同情,抑或是引起觀眾的憎恨,當然不管怎樣他們最終會受到法律的制裁,但是在人物性格復雜化以及犯罪動機多元化的影響下,使得犯罪者的形象更貼近生活,更能引起觀眾的共鳴。

加之“打拐”題材的故事大多都改編自真實的新聞事件,更會引起社會層面上對于犯罪者這一形象載體的深度反思。

02

“打拐”題材影片中“犯罪者”形象的基本類型

“打拐”題材的影片反映社會現實,對于“犯罪者”形象的塑造上也極力展現人性的真實與復雜,在展現犯罪行為的同時,不僅交代了犯罪者的犯罪動機,還賦予了犯罪者一定的情感元素。

人性本善還是人性本惡在犯罪題材電影中有了更多的探討,電影中人物的善與惡只在一念之間,沒有完全的惡人也沒有完全的善人。在塑造犯罪者形象的時候,影片不斷挖掘人物內心的情感動向,使犯罪者形象呈現出更加多元化、復雜化的趨勢。

結合對21世紀以來“打拐”題材影片的觀看和分析,總結出了“打拐”題材影片中的三種典型的犯罪者形象類型。

03

單一型犯罪者形象

單一型犯罪者形象是犯罪片中常有的犯罪者類型,他們有的只為利益,有的則是為了滿足內心的變態欲望。“打拐”題材影片中的單一型犯罪者形象指的是在拐賣婦女兒童犯罪事件中主動實施犯罪行為,并以此為目的去獲取利益,甚至為了減少自身的損失,不惜殺害受害者的生命,他們只將受害者當成商品來賺錢,視生命如草芥。

對于這類犯罪者形象,影片往往沒有解釋他們犯罪的原因,也沒有提到他們未來轉變的潛力,他們高度的自私和利己主義,冷酷而沖動,他們的行為很容易被偶然的動機所驅使,對于自己的犯罪行為毫無悔過之意,這類犯罪者形象在電影中從一開始就一直站在正義的對立面,并以自己強大的邪惡力量,在善惡沖突中為正義制造障礙。

電影《盲山》中誘拐白雪梅的人販子胡曉曉和她的老板就是單一型的犯罪者,他們犯罪的目的就是追逐利益。

人販子胡曉曉與他的老板在把白雪梅送到買家手里之前,他們與她有過一段時間的緊密相處,在這期間大學剛畢業的白雪梅向他們展示出了對未來的期望和憧憬,然而人販子們依舊沒有一絲的憐憫之情,利用她的天真把她送入可怕的深淵。

本人的“打拐”題材畢設劇本《再見,阿麗》中的偉龍也是一個金錢至上的單一犯罪者形象。

劇本中并沒有過多的篇幅去描寫他的背景,從他的出場開始,他便是一個徹頭徹尾的犯罪者,劇本中的偉龍毫無憐憫之心,把孩子和婦女們完全當成普通的商品和貨物,只是他發財的工具,當有受害者失蹤或意外死亡時,他的情感波動只在于這會使他損失一筆又一筆的貨款。

不只是對待受害者這樣,偉龍對待一直忠心于他的手下也是如此,只以為他創造的利益多少來論功行賞,全然不顧情誼,他的情感冷漠到可以親手將手下淹沒于湖中,只是因為損害了他苦心經營的利益。

我國目前已發行的“打拐”題材電影主要講述受害者及其家屬的痛苦經歷,將重點聚焦于尋子的過程,側重于展現人性的復雜性,情理與法理之間的矛盾,基本忽視了犯罪過程的展現和犯罪者形象的塑造,這類單一型犯罪者更是鮮少看到。

但單一型犯罪者形象在“打拐”題材影片中是不可缺少的,通過這種傳統的犯罪形象,觀眾可以看到社會的病態現象,看到利益面前人性的扭曲和變態,塑造這種犯罪形象也旨在告誡觀眾要遵守社會規范。因此需要國內電影人創作出更多“打拐”題材作品,塑造更多真實、多元、立體的犯罪者形象的出現,豐富犯罪者形象類型。

04

融合型犯罪者

形象隨著時代的發展,社會形勢越來越復雜,電影中的犯罪分子已經超越了單純的善惡較量的高度,犯罪者形象也已不僅僅是單一型、絕對化的“壞人”。

羅伯特·麥基在《故事》一書中寫道“最優秀的作品不但揭示人物性格真相,而且還在其講述過程中表現出人物內在本性中的弧光或變化,無論是變好還是變壞。”

人具有復雜性,因此在“打拐”題材電影創作中,一批具有復雜性的善惡難辨的融合型犯罪者形象應運而生,他們犯罪的原因可能是因為受到某種程度的壓迫,這種壓迫可能來自外界,也可能來自人物的內心,比如犯罪者長期遭受欺辱而站出來反抗,但卻選擇了過激的手段,或因某事引起自身心理問題,導致犯罪者心理長期壓抑,最終形成犯罪。

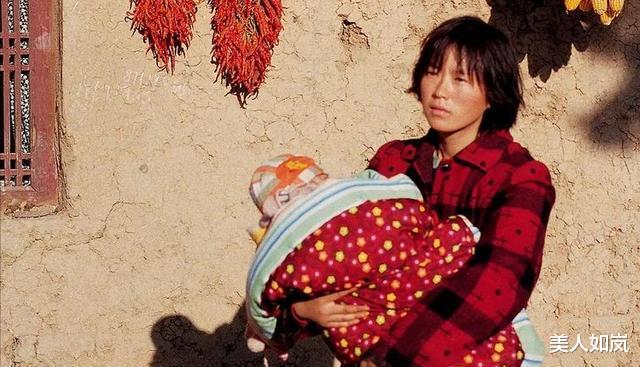

對于這類犯罪者的形象,觀眾往往會產生同情,很難對他們憎惡起來。《親愛的》中李紅琴就是融合型犯罪者形象,她是人販子的家屬,但也是樸實的農村婦女和鵬鵬視若親生的媽媽,這樣一個本該讓大家憎惡的人販子老婆卻因她被人販子丈夫糊弄的無知和將兩位孩子視如己出的悉心照料,讓觀眾對她產生憐憫,甚至片中丟失孩子的父親田文軍也無法對她唾棄。

筆者的畢設電影劇本《再見,阿麗》中的主人公阿麗亦是融合型犯罪者形象,她是一個女混混,雖自私愛財但還算善良,卻在被蒙騙利用下被迫變成了人販子而入獄,在獄中阿麗帶著不甘和懊悔努力勞改就為了出獄后重新做人。

但天不遂人愿,她竟然是拐走獄中好友女兒人販子的幫兇,為了自我懺悔、自我救贖,阿麗在出獄后開始替好友尋女,窮途末路的她只能重返人販子組織來獲取信息,于是想要變好的阿麗再次成為“犯罪者”。

阿麗的人物形象從法律角度來說確實存在犯罪行為,但是她在人販子組織中解救過一些婦女,且加入目的也是為了拯救受害者,亦正亦邪、善惡難辨,難以讓人厭惡。融合型犯罪者形象并不是完全意義上的惡人,他們往往因所遭受的某些磨難讓觀眾感到同情,從而“輕視”他們的過錯,難以憎惡。

05

轉換型犯罪者形象

除了上述兩類犯罪者類型外,“打拐”題材影片中還有這樣一類犯罪者形象,即轉換型犯罪者。

這類犯罪者在故事中會因為某件事件的影響和刺激從而使身份在“正”“反”之間發生轉換,由普通人轉換為犯罪者,亦或由受害者轉換為犯罪者,這樣的轉換過程能夠引起觀眾對于他們的同情心,讓觀眾暫時忽視他們的犯罪行為,轉而重視他們成為犯罪者的無奈。

這種塑造使犯罪者的性格更豐富,使犯罪者形象更加立體,使故事更加跌宕起伏,也大大地提高了影片的觀賞性,給予觀眾更深層次的思考。

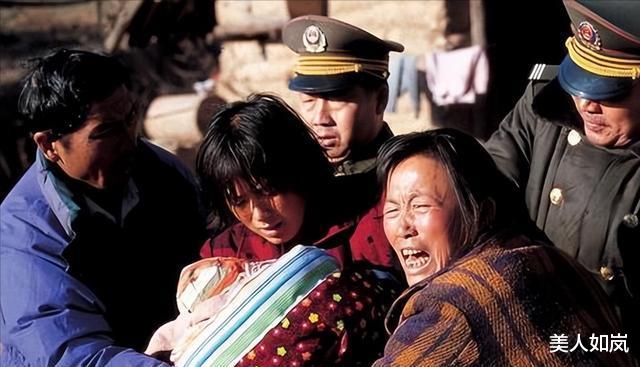

電影《盲山》中的白雪梅就是這樣,她本是一個被拐賣的受害者,長期受到買家丈夫黃德貴以及村里人的欺辱,冷嘲熱諷和拳打腳踢是家常便飯,長期遭受壓迫的雪梅在父親遭村民毒打時,做出了反抗,拿起菜刀砍向了“仇人”黃德貴,于是受害者雪梅變成了犯罪者。

電影《找到你》中的保姆孫芳也是讓觀眾恨不起來的轉換型犯罪者形象。她的孩子出生便患有絕癥,即便她不惜用一切方法賺錢給女兒治療,但還是掏不出住院費,無法繼續使用病房,女兒的床位也被李捷的女兒所取代,孫芳的女兒沒多久就因病去世,失去所有希望的孫芳懷著報復心理變成保姆混入李捷家中,并拐走李捷的女兒。

一個可憐的女性就這樣因恨和不甘淪落為一位犯罪者。本人畢設電影劇本《再見,阿麗》中的李秀紅與孫芳有著相似之處。李秀紅是一位單親媽媽,但卻將更多的時間獻給工作,她想用金錢來彌補女兒父愛的缺失,但卻因工作的忙碌從而疏忽了對女兒的照顧,導致女兒被新鄰居騙走賣給了人販子。

女兒的丟失導致李秀紅的世界崩塌,怒上心頭將這位鄰居捅成重傷。李秀紅本來是深受人口拐賣犯罪折磨的受害者,頗為可憐,卻因選擇了不正確的懲罰方法成為了犯罪者,鋃鐺入獄。

人性的復雜化使得“打拐”題材影片中的犯罪者形象呈現多樣化的特征,犯罪者的多元化塑造更能引起觀眾對于社會和人性的思考。當然不管因何緣由,只要做出“拐賣婦女兒童”這一犯罪行為,就必定會受到法律的制裁。

想了解更多精彩內容,快來關注樂娛侃事