引子

看到《外太空的莫扎特》第一支預告,就有兩個感慨:

一來,華語電影中,此類童心爆棚、想象力飛馳的創作,真是太少了;

二來,這類創作當然很考驗電影工業的基礎實力,但更關鍵的決定因素,還是導演。

想想吧,過去稍有影響力的同類型國產奇幻電影:

14年前,《長江七號》可以說是星爺最童心未泯的一次創作,和之前之后的周星馳作品,都有極大差異;7年前,《捉妖記》則完全將許誠毅在好萊塢做動畫的經驗發揮得淋漓盡致。

現在,輪到陳思誠了。

《外太空的莫扎特》,到底會是一部怎樣的電影呢?

目前來看,奇幻、喜劇的主類型下,電影的關鍵詞或許有這么兩個:

童心與家庭。

“童心”是大腦,“家庭”是軀干,缺一不可,只有組合在一起,才是一個完整的作品。

而這里面,“家庭”的部分大概是我們可以提前預見的——那些關于中國式教育與中國式父子的典型畫面,每個人應該都再熟悉不過。

所以,這次我最好奇的,就是陳思誠的童心了。

1.

人物務必可愛

為什么,華語電影比較少見這類童心表達的創作呢?

一方面,再放飛的想象力,都得有資金、技術和人才托底,中國電影要集齊這三樣,顯然還需要更多時間;另一方面,將所謂童心用影像表達出來,既不低幼也不高冷,還被多數觀眾接受,難度遠比你想象得要高。

這需要類型片的創作技巧,同時也更考驗創作者的心境與態度。

說起來,如今不僅華語電影,好萊塢電影也少有童心滿滿的創作了,這背后或許是時代的劇變與觀眾的轉向帶來的影響。從這個角度,有人可能覺得《外太空的莫扎特》是“越拍越回去了”,但在我看來,這樣的“復古”動作,還是挺有趣,也挺珍貴的。

所以,我對這部電影也有這么三個預期,關于童心,也關于我們到底需要怎樣的電影。

首先,人物務必可愛。

人物是觀眾代入一部電影的重要起點,那么,童心的標準之一,就是老少皆宜,可可愛愛的人物群像。

具體來說,三點要求:

善良、夸張,卻又不能太過卡通。

對《外太空的莫扎特》,一個詞概括或許就是:

全員呆萌。

高中生任小天,無心學習,滿腦子天馬行空,但課堂上氣起老師來,方式倒是相當呆萌。

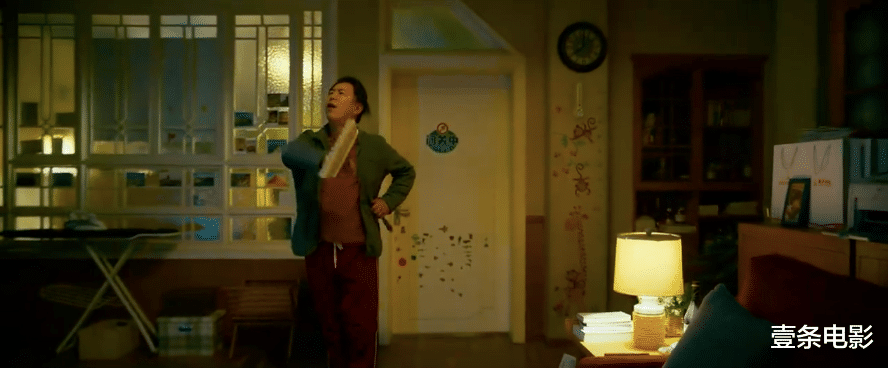

黃渤這個父親角色,雖然是個不太得志的中年人,但看起來身上沒有多少油膩和頹唐,預告片里一舉一動還透著點年輕人的“幼稚”。

同時,也能看到電影在刻意設計這個人物往可愛的方向靠。

比如演員功力。

黃渤用臺詞和表演,賦予了任大望很多帶著個人魅力的小動作。

再比如鏡頭語言。

下面這種鏡頭,設計感就更強了,效果也比臺詞來得更為直觀。

人物的可愛勁兒,一個鏡頭,就出來了。

還有屢試不爽的人物互動。

爺爺和爸爸的互動,看起來也是夸張而可愛的,從爺爺的造型,到爸爸的反應,這樣的互動也是非常討喜的。

以及,靈活運用“彩蛋轟炸”。

預告片中這一段《英雄本色》,對人物的可愛加成,顯然也是肉眼可見的。

包括配角的設計。

賈冰飾演的老師,同樣透著呆萌,類似下面這種非常細節的動作設計,都在給人物的討喜加分。

而同樣重要的一點,還有可愛的反派。

電影里,姚晨領銜的反派三人組,蠢萌的造型之外,行為上也是非常“笨賊”。

可以說,喜感拉滿的反派,很多時候就是童心的一個側面呈現。當然,最終的效果,還是要看他們和主角之間的化學反應了。

2.

圓夢務必徹底

百年來,電影藝術的一大特質,就是倆字:

造夢。

具體來說,用想象力和技術,讓觀眾幻想成真。

這便是第二個預期了:

圓夢,務必徹底。

這個成敗的關鍵,就是片名里,那個來自外太空的莫扎特。

電影的設定,“莫扎特”來自阿爾法十八星球,是一個特工,以音樂作為超能力的能量來源。至于它為何會來地球,原因就要在正片里找了。但它戳中的點,就在于那個永遠經典、始終好用的套路,即:

誰的童年,不曾幻想身邊有一個神通廣大、幫自己實現各種不合實際想法的伙伴呢?

目前預告片中對此還沒有太多呈現,但可以看到,這個圓夢的過程,除了爽,也會有不少出糗時刻。

比如堅持“誰欺負小天,它就收拾誰”的莫扎特,差點就成功偷襲了小天他老爸。

所以,這也是我真正想說的,到底什么是好的、徹底的圓夢?

不是一味的爽,不是一味的滿足,而是通過兩個人物的磨合與發展,最終向觀眾傳遞兩種動人的情感力量。

一是成長,二是伙伴。

那些充滿想象力的設計——比如預告片中出現的,以書為橋,空中行走——本質上也是抵達這兩種情感的橋梁。

神通廣大也好,滿足幻想也罷,都不是那個關鍵詞。

因為童心的本質,就是我們盼望,依舊像單純天真的孩子一樣,相信身邊的伙伴,自己會變得越來越好,這個世界也會變得越來越好。

這也是在我看來,《外太空的莫扎特》這類電影,在當下尤為珍貴的原因所在。

畢竟這個時代,童心不是太多了,而是太少太少了。

所謂徹底的圓夢,不過如此了。

3.

底色務必積極

家庭。

看起來,這是一部適合全年齡段,尤其是拍給孩子看的電影。

奇幻之外,故事的很多篇幅應該都會圍繞“家庭”這個關鍵詞展開。于是,最后一個預期就是:

童心表達的敘事底色,務必是積極向上的。

而積極的前提是,故事的起點,是基于現實出發的。

任家祖孫三代,爺爺對爸爸,爸爸也兒子,都呈現出安排并打壓的關系。

“棍棒底下出孝子”,“我是你爸,我會害你嗎?”“我做的一切,都是為了你好”,在中國的家庭關系中,很多父母似乎天然覺得,安排孩子的人生,是自己的責任,至于孩子自己想要的是什么,并不重要。

很多孩子,也就這么順從了。但或許,小天的反抗,乃至爸爸中年之后對爺爺的反抗,才是那個理想的、積極的、應該出現的故事底色。

而積極的結局,我想就是和解。

現實中,反抗或許會帶來交惡,或許會帶來更大的悲劇,但童心表達,必須是一個happy ending。

這和俗套無關,只是在童心的邏輯內,這些可愛的人物,這些相信伙伴,相信自己和世界都會變得更好的人物,為了真正治愈觀眾,最終的結局只能指向大團圓。

而這里的“和解”,既有父子之間的和解,應該也有他們各自,與自己內心的和解。

當然,考驗電影的,還有這個和解的過程,呈現得是否有理有據還有趣。這些,就要我們等公映后去看個明白了。

結語

應該說,在今年暑期檔,放在一眾偏現實表達的新片中,童心滿滿的《外太空的莫扎特》身上的造夢屬性,還是很有希望脫穎而出的。

而過去這幾年,以別具一格的類型混搭和情感輸出行走江湖的陳思誠,類似的標簽越深入人心,這次的童心表達,就越顯得出人意料。

我對陳思誠童心的好奇,更在于,在這個視效轟炸、IP扎堆的時代,是否能找回兒時看電影那份純粹的、極為享受的快樂。

一塊兒期待一下吧。