江湖上已經很久沒有“港女”的傳說了。

曾經擁有無限生命力的鄭秀文、楊千嬅等香港女明星逐漸淡出舞臺。別說影視圈,就連社交網絡平臺上各類“港風美人”“港式復古”的熱度都已經慢慢減退。烏黑濃密的大波浪,輪廓分明的大紅唇,以及不經意間撩撥頭發,這些差點讓我產生“港風PTSD”的東西,如今也沒幾個女明星想要模仿了。

在我以為港女真的要“滅絕”的時候,紀錄片《好好拍電影》和它的主角許鞍華出現了。我一拍腦門:怎么把她給落下來了?許鞍華可不就是名副其實的港女嘛。她不僅把“港女”精神貫徹得十分徹底,而且走得更遠,影響更深。說她是“港女之光”,一點也不為過。

01What is 港女?說起港女,估計很多人腦子第一個蹦出來的就是楊千嬅或者鄭秀文。她們塑造的一系列都市女性形象過于深入人心。這些女性有些很醒目的特點,足以跟當時大陸和臺灣的女星區分開來。最淺層的,莫過于時尚。經典的挑眉、張揚的發色、精瘦精瘦的身材,或簡潔或夸張或充滿設計感的衣服。

隨隨便便走出來,就知道來自最洋氣的香港。當我們還在各種殺馬特造型圈里打轉時,港女早就將都市職場女精英的精髓拿捏得死死的。但最根本的,還是港女身上那股精神氣。其實即便我們現在很少再說“港女”這個詞,但那些從香港影視圈殺過來的女性,還是很容易一眼從人群中辨別出她們。比如在《乘風破浪的姐姐》靠“點頭殺”破圈的鄭希怡。大家被她那一下炫酷的點頭瞬間擊中心臟,覺得這個不太熟悉的女明星怎么可以這么颯。

但是只要稍微了解一下她的經歷,就不得不感嘆,一個眼神、一個小動作里濃縮的都是人生閱歷。不論命運怎么戲弄她,她還是能爬起來,精神又體面地唱歌跳舞,拿出專業水準,從不拉跨。這些年北上打拼的佘詩曼、胡杏兒,年輕時都演過柔弱的小女生,但人到中年,眼神里都有一份別樣的剛毅。一看就是在艱苦環境中摸爬滾打干硬仗扛過來的人。再往前追溯,張曼玉、鐘楚紅這些亦舒女郎們,以及TVB劇里那些工作戀愛兩不誤的職場女性們,都是名副其實的“港女”。

其實,港女就是古早時期的獨立女性代名詞。二三十年前的香港,經濟水平更高,女性獨立意識更強,和現在的內娛一樣,女明星最能體現香港女性普遍向往的精神面貌。經濟獨立,事業成功,生活的選擇完全掌握在自己手里,也就是師太亦舒所說的“姿態好看”。那時候沒有所謂的“人設”,大多數港女也不是為了迎合觀眾而做做樣子喊喊口號。獨立和“叛逆”都是刻在骨子里的。最典型的莫過于張曼玉,不拍戲了,去玩搖滾,即便被人嘲笑走音難聽也照唱不誤。

當然,后輩鄭秀文楊千嬅又給“港女”加了點料。鄭秀文在杜琪峰的都市喜劇里常常表現得神經兮兮,楊千嬅則干脆被戲稱“大笑姑婆。粗線條,大大咧咧,性情中人,混合著時尚的外表、獨立的內心,酷颯中透著憨氣,遂成香江一絕。

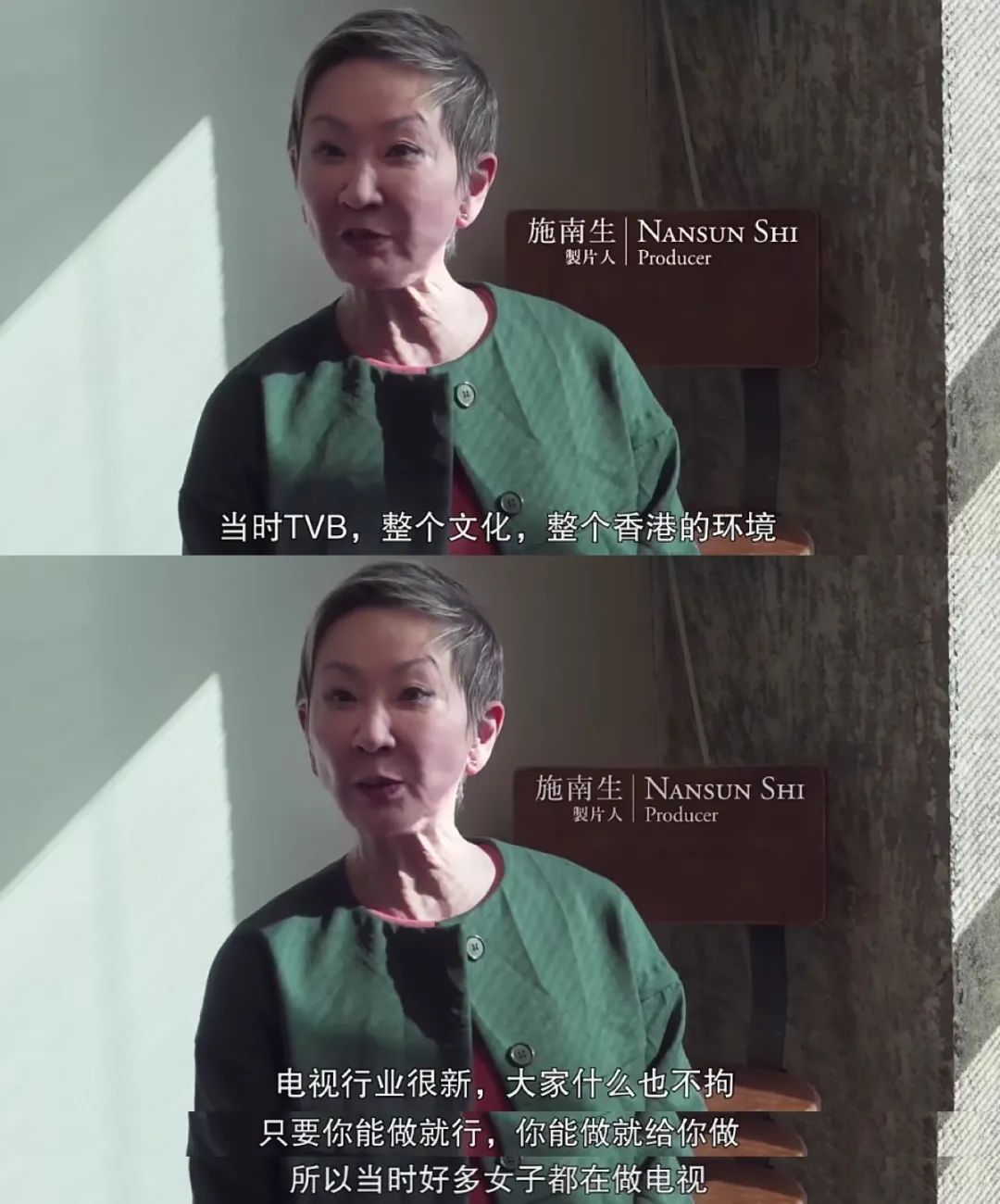

當然,一個時代有面子,也有里子。這些女明星是光鮮的面子,而幕后,亦有許多活出港女姿態的里子。港片背后舉足輕重的制片人、出品人施南生,邵氏皇太后方逸華、TVB總教頭樂易玲……無一不是走在時代前沿的新女性。不過這里面最招人喜歡的,還是許鞍華。02港女的“酷”在穿著打扮上,許鞍華跟時尚一點也沾不上邊。人家送她一個時尚包包,她一邊稱贊它好看,一邊轉手送給外甥女。因為這個包放不下A4紙。她的身材也不像我們看到的很多港女那樣精瘦,而是有點胖胖的,總是穿著寬松的衣服。一看就知道也是為了方便舒服,畢竟不是在片場,就是在堪景的路上。

她可能并不符合亦舒那句“姿態好看”,但她身上卻有著港女身上正宗的“港味”。論拍電影,許鞍華是出了名的癡迷。1972年,她25歲,從港大英國文學與比較文學專業畢業之后,開始走入了對電影的學習和探索之路。1979年她完成自己的電影處女座《瘋劫》,此后再也沒有離開電影。和她電影中許多角色一樣,他們都無意成為一個英雄、一個傳奇,只是抱著對這個世界好奇,做自己喜歡做,應該做的事情罷了。在她半自傳性質的電影《客途秋恨》中,女主角曉恩何嘗沒有她自己年輕時的影子:剛從英國回港,處處不適應,后來跟著電視臺的工作一點點走進生活在這片土地上的人們,感他們所感,想他們所想,把丟失的家園感慢慢找了回來。

現實中,回港后的她先在電視臺工作,后不滿足于受限的表達,終于走上一條沉淪電影的不歸之路。她的鏡頭始終對平凡小人物不離不棄,同時保持著對時代的敏銳觸覺。她拍抗戰淪陷期的香港游擊隊,拍張愛玲筆下關于香港的奇情故事,拍貧民窟天水圍里發生的悲歡離合,拍社運人士,拍偷渡移民,拍出軌的中年男人,也拍為柴米油鹽所困的師奶。她被身邊人評價“可能是香港走路最多的導演”,因為她無時不刻不在堪景,無時不刻不在觀察港人如何生活。從這個角度看,許鞍華的人文精神以及對香港地域特色的堅守,大概是新浪潮碩果僅存的精神之一。在客觀上,她的的確確在那個全是男人的電影圈里打下了自己的天地。香港電影不能沒有許鞍華。這是連王晶這個滿腦子商業經的“老油條”都十分篤定的事情。

《天水圍的日與夜》一度無人敢投資,最終王晶向許鞍華伸出援手而她一向關注的社會運動、家國情懷、政治變革等宏大的題材,也的的確確打破了人們對性別的刻板印象。許鞍華的個人生活從今天的角度來看,也足夠“女權”:一生未婚未育,與母親生活在一起,住在廉價公寓內,出門全靠地鐵,過著清貧的生活。但我之所以要給“女權”打引號,是因為許鞍華從來沒有標榜過任何性別觀念,更沒有在自己任何一部電影里刻意發出有關女性獨立的宣言。盡管她的作品一再被人冠以“女性主義”的視角,但她從未想過要代表任何人,更未試圖去號召任何群體。許鞍華只是在講述自己眼中的世界而已。在她的生命中,祖母和太祖母都格外堅強。她的母親年方十八只身從日本來東北尋親,還不顧國仇家恨留在了中國。

許鞍華成年之后才知道母親是日本人這個“秘密”也許這些女性長輩的堅韌乃至“大逆不道”都烙印在許鞍華的血液里。所以,恰好趕上開放的社會風氣,許鞍華便毫無顧忌地做了自己。

也許這也是為什么,她能在塑造女性角色時如此松弛的原因。比如《天水圍的日與夜》里,貴姐對著丈夫的棺材痛哭流涕。幾年過后,她一個人撐起自己家,聽到別人說人生很難的時候,笑著說“能有多難”。

《明月幾時有》里,地下黨方蘭的母親被日軍逮捕,受盡酷刑,而她忍著痛安慰身旁的年輕女孩:不痛,還沒有生第一胎痛。當然,年輕女孩可能要更決絕些。比如在《千言萬語》里,李麗珍飾演的漁家女子發現當年的愛人背叛了自己的感情,也背叛了他們共同的社會理想后,毅然決然地跳車,用如此慘烈的方式告別青春。她的電影里總有這樣的時刻,你很難將她們與導演分開。畢竟,她們的叛逆、獨立、求索,都是許鞍華本人一生的寫照。03港女的“憨”當然啦,如果你看過一些許鞍華本人的采訪,以及有關紀錄片,比如《好好拍電影》。你也會發現一個全然不同于電影氣質的許鞍華。對媒體來說,采訪許鞍華是一件既快樂又痛苦的事。一方面,她為人爽朗隨和,很多記者稱贊她貼心親民,哪怕沒有提前做過功課也可以順利采訪完畢,她愿意有耐心地對人和盤托出。但另一方面,整理她的講話稿真的很困難。她講的東西常常是大白話,乍一聽上去沒什么內容,也許洋洋灑灑一大堆,最后能寫進稿子的沒幾句。不信大家可以去搜搜她的幾本訪談錄,有不少人表示訪談沒啥營養。倒不是否認她電影的藝術價值,實在是她的訪談看起來很費勁,自我剖析也少(因為她不愛講自己)。

被問到為什么要要拍政治題材,什么是女性電影,她的回答常常是,我也沒有仔細想過,我不是刻意要隱喻什么,也不是刻意要標榜什么,我們沒想過人有性別之分。總之,總結經驗對她來說實在是件難事。但是人又實在,還是要好好回答問題,只能在人群散去后獨自攤在沙發上一臉無辜地無語問蒼天:煩死了,老是問我女性電影???

《好好拍電影》記錄下了這個莫名搞笑的場景。我們從而有幸窺見許鞍華的另一面。在大家都精明強干的電影圈里,生活中的許鞍華很多時候表現出的是后知后覺的樂天,心無芥蒂的天真,毫無保留的坦誠,因此顯得格外憨厚大條。

其效果大概就像趙文卓上《披荊斬棘的哥哥》,混在或精明或玩鬧的人群里,總是一身正氣地說著“以和為貴”。就算根本無心搞笑,卻反而變成了“喜劇人”,還是賊招人喜歡的那種。蕭芳芳就曾說過,她總覺得許鞍華特別搞笑,有時候僅僅是看著她就能笑出聲來。為什么呢?大概就是身上那股“不合時宜”吧。年輕時,她喝酒喝到正酣處會高聲背誦莎士比亞,把旁邊的徐克、施南生嚇得夠嗆,以后再也不找她喝酒了;

也曾經拍照拍得激情澎湃,回來發現鏡頭蓋根本沒開;被問到為了拍電影而放棄愛情會不會遺憾,她哈哈一笑:分手的時候反而松了口氣呢,終于能安心拍電影了!跟董卿對談,主持人將話題引到“嫁給電影”這樣煽情的話題,她勉強給了對方面子。但隨即話鋒一轉,非常“政治不正確”地說,少了結婚生子這個體驗,感覺是個遺憾,“做人很失敗”。

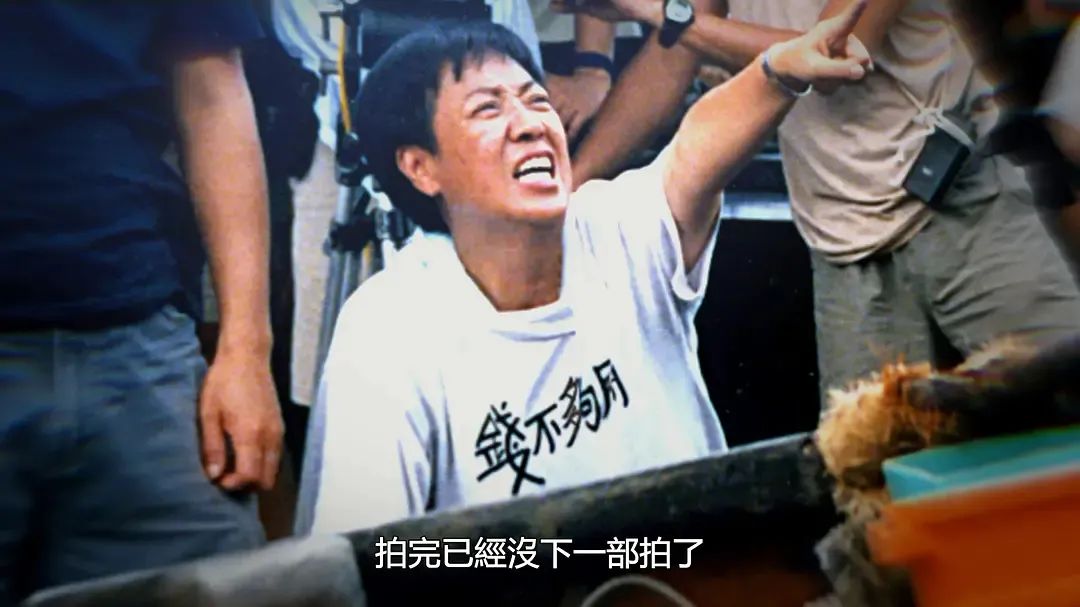

哪里像個扛起“女性主義電影”大旗的德高望重的老藝術家?更可愛的是,步入老年以后她的理想變成了瘦身和整容,還煞有介事地“宣告”眾人她要整哪里,甚至還透露自己當年也有容貌焦慮,所以不好找對象。那神態,仿佛回到了對人生充滿煩惱和憧憬的青春期。而這個“憨”,恰恰是港女的精髓。正是這種憨憨的性格保護了許鞍華的文人氣息和寬容胸襟。她不算那種追求完美的藝術家,相反,她常常很急躁,從來不會等到萬事俱備才開拍,總是一邊拍一邊解決問題。

所以我們看她有些不太成功的作品,像《書劍恩仇錄》《傾城之戀》《極道追蹤》之類的片子,爛尾是常事。因為前期工作太倉促,或是她自己也沒想好,為了還上一部片子欠下的錢或是人情債,拍到最后她自己都搞不清在拍些什么,只好草草收場。

當然,等她真的還完債才后知后覺地發現,原來這個圈子沒有人會還錢,只有她傻乎乎地當回事。幸好,她是香港的女兒,“胸口凈得一個勇字”。骨子里港人的打不死的樂觀精神,讓她無論何時何地,都能爬起來重新開始。許鞍華稱自己“拍戲的心態像一個賭徒,而且是一直不肯離臺的那種”。她拍片子經常是贏一局輸一局,贏了就想乘勝追擊,輸了就不甘心想扳回一局。北上之后又碰到頗多阻礙,常常跟人家抱怨不想干了,最后呢,還是乖乖回去工作。打不死的心態活到老嘛,她就真的這樣把電影拍到老了。04“港女”永遠屬于香港有人說許鞍華的人生觀是悲觀的,因為她總是拍一些身處困境的人,拍他們的孤立無援、衰老孤獨。然而換個角度看,她的主人公要么成雙成對,比如《胡越的故事》《投奔怒海》《桃姐》《明月幾時有》,有人絕望老去、死去,但另一個人卻可以逃出去,可以經歷未來的歲月,看到外面的世界;

《投奔怒海》過程很壓抑,但結局依然指向光明要么主人公雖然只身求索,像《客途秋恨》中的曉恩那樣,始終本著忠于自己的態度,積極地介入時代洪流,哪怕只是一根草芥,也還保有渡人渡己的希望。

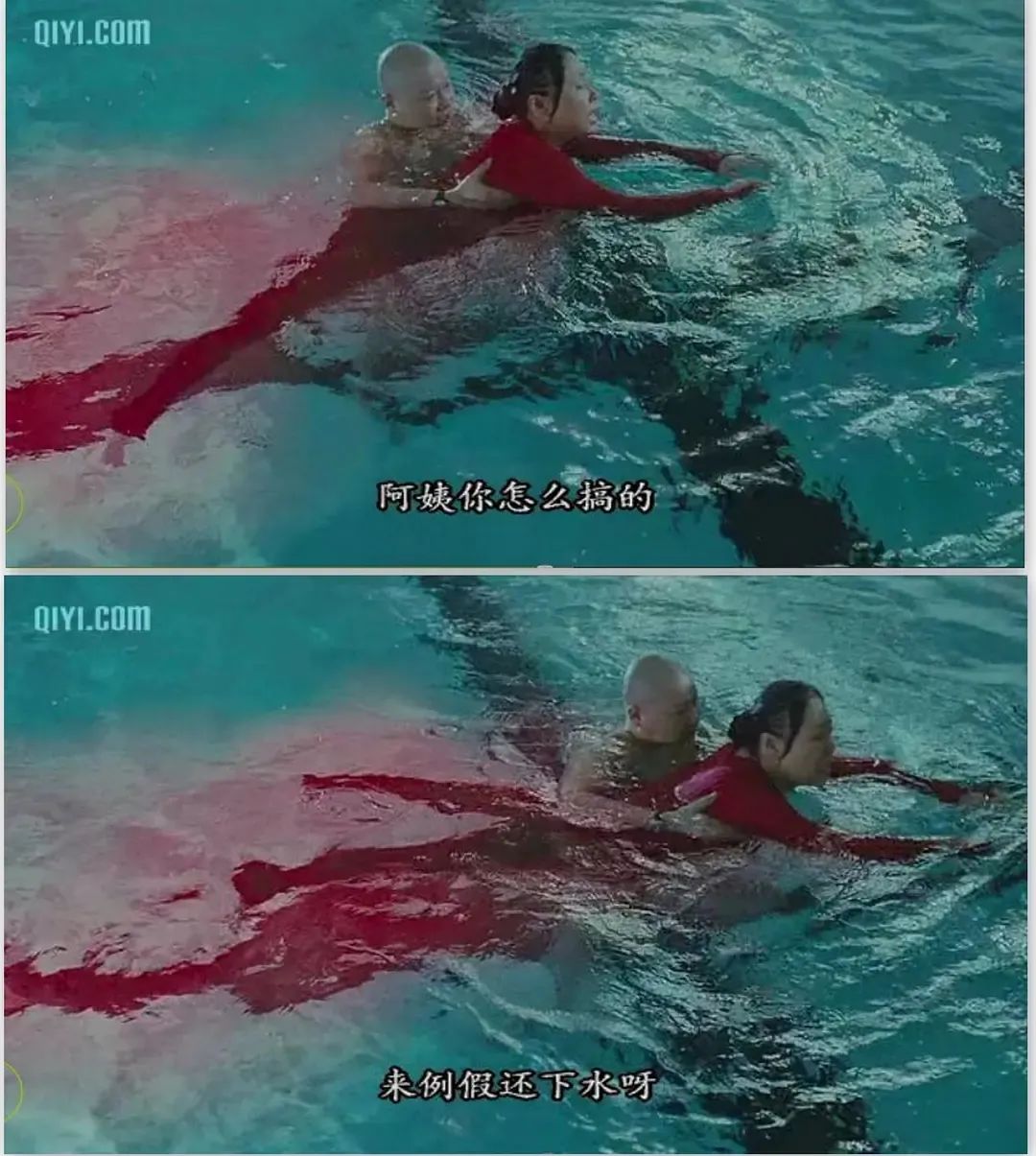

《客途秋恨》59歲那年,許鞍華北上拍了一部《姨媽的后現代生活》,依舊是毀譽參半。斯琴高娃飾演的姨媽的一生,從遠處看是個悲劇。大好年華被下放到東北農村,老了之后“拋夫棄女”,獨自跑回上海老家,想要重新過上小資的生活,最終失敗了,又失魂落魄地來到東北街頭賣起了咸魚。許鞍華有意將電影拍出喜劇片的效果,比《女人四十》中任何一個令人會心一笑的場景都要夸張,前半段甚至帶有鬧劇的氣質。

這在許鞍華的電影中是少有的。據說本片許鞍華打算用大團圓結尾,周潤發扮演的老騙子被姨媽的真心打動,來東北找回了她,但因周潤發沒有檔期補拍而作罷。從前她一直拍勇敢的人,用鏡頭贊許他們的勇敢,卻從來沒有如此“放肆”過。也許年近花甲,她想要放這些小人物一馬,也“放過”自己。哪怕終究都要歸于白茫茫一片。人生的希望也要再多一點,味道也要再甜一點。

十年之后,許鞍華從大陸回到香港,拍了《明月幾時有》。她在給彭于晏飾演的游擊隊長劉黑仔講戲時說,眼里要有光,這光不僅在得意時閃爍,更要在失意時亮起來。電影里,她給出一個直白的偽長鏡頭:鏡頭從香江對岸緩緩橫掃香港的遠影,灰暗的山野逐漸變成霓虹璀璨的都市。

無論是對香港,還是對電影,她的愛,她的癡,都在這里了。香港女作家黃碧云曾這樣形容許鞍華:

她的作品,不能逐一看,逐一看都會有缺點。整體看,就可以看到她的求索。求索是一個美麗的姿勢。手揚起;一臉企盼,靈魂不安;如果有希望,救贖,青草地。

兜兜轉轉半個世紀,港女許鞍華終究留在了自己的青草地上。Long live cinema.Long live HK.-END-