上個世紀五十年代,市川開始從諷刺性喜劇轉向悲劇性題材的創作,他首先在日活的授權下改編了夏目漱石的小說,這些影片通常以知識分子為主角,他們是游離于社會規則之外的叛逆者,被人譴責的放逐者甚至是常人眼中的精神錯亂者。

這些知識分子的痛苦來自于心靈的不安,而不安則又源于對現代文明的深刻反思。市川在面對此類作品時,首先近乎嚴苛地照搬全文,期待把原著中知識分子們的彷徨與不安重現,另一方面則貫注了自己獨特的影像風格,畢竟電影的魅力來自于影像語言,他在忠實原著作者的靈魂的同時,開辟出全新的故事空間。

隨著資本主義的發展,東西方文明的不斷交流,西方文明所推崇的個人主義漸漸轉變成了一種虛偽的利己主義,日本史學家坂本太郎認為“日本的現代化是由一個落后國家在短期內迅速完成的,所以難免有許多不均衡和不合理的地方。”

為了在短期內追求經濟上的快速增長,其發展過程難免扭曲,在政府“振興實業”的扶持下商人完成了早期的資本積累,以此支持明治政府的財政支出。

在這樣的背景下,“政商”逐漸演變成了“財閥”,金錢再次成為了衡量身份地位的唯一象征。面對這樣的沖擊,知識分子們的陷入了巨大的精神危機,他們對現代文明的種種新氣象感到不快。

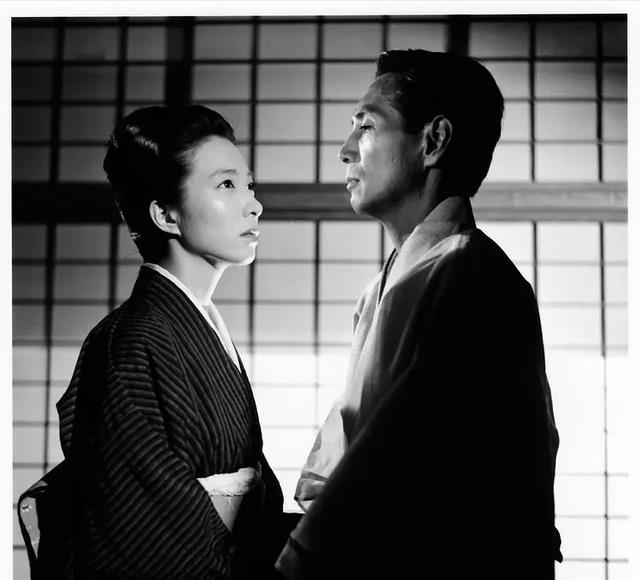

《心》所描述的故事發生于明治末期,先生是明治社會知識分子的縮影,他十幾年來一直活在深深的愧疚中,期待死亡卻又沒有勇氣面對,他期待日置不要走他的老路,要吸取前人的教訓,走向光明的路。

從這一方面來看,先生把日置當作全新的自己,以自身的死去推動個人主義的發展,日置寄托著先生對未來的期望,他希望成長于新時代的日本人,不再吸收異端思想,克服利己之心,實現一種“道義上的個人主義”。

電影還原了原著中的政治背景,以學生日置的思考為索,描述了日置對于這位先生態度冷漠、隔絕社會且與妻子刻意疏遠的不理解。

一切的疑問被先生的遺書所解答:先生因父母早逝曾寄宿于一位小姐家,同時還有一位先生的朋友阿梔也居住于此,先生家境優渥,傾心于小姐卻因以往被背叛的經歷羞于表達,而阿梔則告訴了他自己與小姐情投意合。

先生憤怒之下向小姐的母親提出與小姐結婚的想法,得知此事的朋友當晚就自殺了。先生與小姐順利結婚,卻因愧疚而一直將自己的心封閉起來,最終以死謝罪。影片展現了大背景下舊道德和新價值觀的沖突,否定了人與人之間溝通的意義,表現了一代人特別是知識分子對時代變遷的惶恐與無助。

先生每一次在書房回信,抬起頭,過往就浮現在眼前。導演把原著中知識分子矛盾、無助、彷徨的精神世界刻畫得入木三分。人與人之間如同隔著薄薄的窗戶紙,這惡意不會輕易顯露,朋友甚至親人會因某一刻迸發的利己主義走向對立面,當這層窗戶紙被捅破,其內心的險惡即刻便會傷到對方,先生正是被這利己主義的利器傷得體無完膚。

在明治維新之前,日本社會中的個人是“復雜”的存在,兼有各種身份與使命,“追求自由、發展個性”是不被允許的。

個人的行為應當符合他在封建社會中所處的位置,江戶時期的日本社會是極其傳統的,而先生與阿梔都是在新的時代下成長的,接受著社會的各種變化。

因此在回憶中,阿梔總是逼著自己要“精進”,要有向上的態度、追求獨立的生活,阿梔不顧家人對他學醫的要求,拿家里寄來的錢“精進”哲學,甚至與養父母斷絕關系,彼時的先生也是十分認同這種精神的,因此先生才會主動承擔阿梔的伙食費,處處幫襯他。

可當阿梔提出傾心小姐的想法時,先生才意識到他被這樣的恣意伸張誤傷了。先生于是也提出了“自私的”結婚想法,卻把阿梔逼上了絕路。

先生曾經告訴日置“人心之壞”之論,實際上并不完全是對舅舅的指責,他早就意識到這種自私導致他與舅舅已成一丘之貉。

表面上看,先生十幾年來陷入的是對自己行為的深深懺悔,實際上,先生是明治時代所有知識分子的代表。

當個人主義逐漸轉向利己主義時,無法對此進行理解和消化的人,便難以在思想上進入新的時代。知識分子眼中這樣的西化是不徹底的西化,先生的“殉死”意味著與這種變異的思想一起埋葬,電影正是借主人公之口來告別以及祭奠舊道德。

不過,除了描述新舊道德之間交錯的矛盾,美麗的黑白影像還記錄了年少時的心動,含混不清的曖昧情感,一錯過就一輩子的遺憾以及柏拉圖式的婚姻故事,這是市川昆的又一次全新的嘗試。

同樣改編自夏目漱石同名經典文學作品的《我是貓》以幽默輕松的風格批判著明治時期社會價值觀的崩塌。這部電影刻畫了二十世紀初,日本中小資產階級的思想和生活,尖銳地揭露和批判了明治“文明開化”物欲橫流背景下傳統日本文化的覆滅。

原作以一只貓的視角觀察著日本社會,這只滿腹經綸的流浪貓對所謂的現代文明發出了種種嘲諷和鄙夷。

市川嘗試從貓的視角出發拍攝這部電影,但以貓為主角針砭時弊的橋段較少,寥寥無幾的主觀鏡頭受到了原著讀者的質疑,展現人的趣味高過了貓的趣味,作為主角的流浪貓由一只俄羅斯藍貓飾演,少了幾分油膩,多了些靈性。

然而市川昆這部作品的特點在于沒有以傳統的劇作結構寫一個起承轉合的故事,他理解并忠實地再現了夏目漱石所追求的“寫生文”這一方法論。

因此這部電影,初看總以為只是一群文人大而論道,戲劇性很弱,苦沙彌與朋友們的絮絮叨叨不乏幽默氣氛,忍俊不禁之中又有一絲憂郁、腐朽之感,這正是市川昆的意圖,也是夏目漱石的意圖。

這些知識分子如“沒用的絲瓜隨風搖曳”,他們對社會的怪像提出批評和質疑,卻無力反抗,依然打著小算盤;看似體面超脫,卻也不得不為生計煩惱。

苦沙彌的貓和他一樣,似乎游走于各類人之間洞悉世事,實則連自己的主人都嫌棄他。導演以貓的主觀視角展現它飲酒的畫面,賦予它人的思想,以一種曲折的方式反映了現實,還將它的命運與主人的命運形成隱喻性同構,貓和人處于同樣悲涼的境遇中,最終黑貓因喝了啤酒掉進水缸而溺亡,苦沙彌則開始寫小說,那就是《我是貓》。

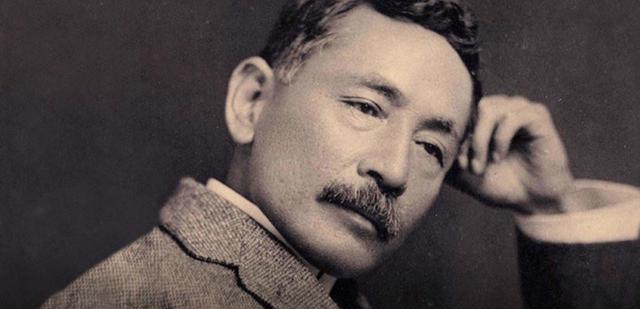

夏目漱石也曾是一名英文老師,他一生堅持批判明治社會,因此不難看出苦沙彌就是他的化身,其實作者與苦沙彌以及貓是三位一體的,苦沙彌是本我,貓是超我,而夏目漱石是自我,是本我與超我產生沖突時的協調者。

這樣的映照擴大了電影的悲劇,導演正是充分體會到了作者意圖,才設計了以上情節。

貓看似冷眼旁觀這世界,實際上對主人及朋友產生了極溫情的評價,知識分子的自負與軟弱被它看在眼里,貓以自撞鼻梁體現出對他們的嫌棄,但金田老爺們的自私與暴力更是它所厭惡的,那些欺壓學者,以極端行為摧殘知識分子們的個性的人才是真正敗壞社會風氣的幕后黑手。

彼時市川昆花了很長時間才決定接下改編《金閣寺》的拍攝工作,他不希望電影的呈現缺少關鍵情節,然而電影時長又限制著他不得不做取舍。同時小說本身是比較抽象化和概念化的,進行影像化就更添一層難度。

在與三島進行交流之后,他與編劇和田夏十以及長谷部慶治決定將溝口的人物形象進行一些改變,影片更加強化了溝口極端行為的外部因素,使得這個角色讓人同情,溝口母親的婚外情,父親面對母親的懦弱及其早逝的情節發展成為造成溝口心理變態的最主要原因。

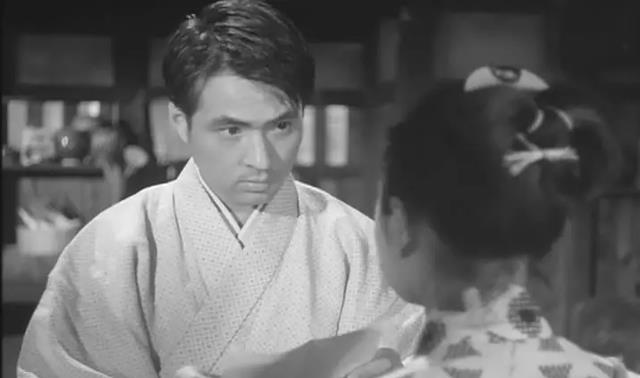

由于影視作品依舊是需要觀眾買賬的,電影中自卑的小和尚由市川雷藏飾演,市川雷藏把頭發幾乎剃光,臺詞也總是說得斷斷續續,但像市川雷藏這樣習慣于化濃妝在舞臺上演繹美男子角色的演員,無論怎么演也不是丑陋的小和尚,依然是俊秀少年,使溝口這個角色不得不令人憐愛。

導演有意把小和尚塑造成一個被社會拋棄的人,一個于連式的悲劇人物,這也是市川雷藏出演的原因之一。

與前面幾部作品相比,在新舊道德與價值觀的交替間,《破戒》中丑松在“守戒”與“破戒”間的徘徊則顯得更加深沉與悲哀。

《破戒》改編自島崎藤村的代表作,早在1948年,在東寶映畫的組織下,阿部豐就執導過此片,彼時市川昆曾參與過編劇工作。

而“詩人導演”木下惠介也曾拍攝過此片,顯然是出于熱愛,市川于1962年重拍此片,相較于木下的版本,市川改動頗大,情節設計上更勝一籌,打破了新不如舊的宿命。

明治維新后,法律上已無“賤民”,但在一些偏遠山村中,愚昧村民們對賤民后代的歧視依然存在,這便是“穢多”丑松的來歷。

電影講述了男主角瀨川丑松出身于低賤的“穢多”階級,而一直被父親教導要低調處事,父親寧愿隱居山林與其隔絕至死,只為兒子不暴露身份。

他為人勤勉正直,受到了學生與同事的喜愛,卻被以校長為代表的教育機構領導層排擠。丑松受到了“穢多”出身的思想家豬子蓮太郎的鼓舞,企圖向封建制度發起挑戰,最終在學生面前公布自己的出身,力求轉變他人的看法。

相較于小說中遠走他鄉的結局,電影處理得更為溫情,讓丑松繼承豬子蓮太郎的衣缽前往東京,且周遭人對“穢多”對看法皆有不同程度的轉變,蘊含著編劇默默的祝福。

通過瀨川丑松懼怕公開身份的經歷,刻畫了村民們面對部落民們的丑態,以社會解放運動為背景,強調了日本封建社會根深蒂固的階級分化思想。

不過,丑松即使出身卑賤,仍然是有學識的老師,作為明治時期的知識分子,即使導演給出一個較為溫馨的結局,也無法改變這一時代知識分子們的軟弱性和思想的局限性,依舊暗示著社會對“穢多”們的歧視是不可更改的事實。

電影以丑松力求破除村民心中的偏見,違背對父親誓言的行動為主干,深刻揭露了明治時期日本封建余孽依然殘存于鄉鎮之中,刻畫諸如校長之類的腐敗人物,以此反映封建思想給普通人帶來的災難,原著作者主張的人權解放最終并未到來,自由博愛的現代思想觀念依然難以深入人心,新舊思想之間的矛盾依舊不可調和。

由于武士的特殊身份,不少歷史學家認為明治維新是“自上而下”的革命或“貴族式革命”。與早期歐美革命有所不同,這種精英式革命的出現,與其武士階級的特性有關。

當新政權要取消封建特權時,他們卻是封建體制下一定程度的受益者,于是不得不極力維護這些特權。

因此“維新”后的政體依然是以封建的資產階級為支撐的,其封建的身份制度與等級觀念依然頑強存在于社會風俗中難以剔除。

丑松生長于這樣的環境里,在父親的要求下隱藏身份卻依然遭受到了凌辱,他同情“穢多”們,幾乎身無分文,居無定所,上無片瓦,下無立錐之地。因賤民身份造成的歧視從未因時代轉變而消失,反而以不同的方式繼續發展壯大。

《破戒》是極度孤獨的,丑松的苦悶是常人所無法理解,父親因愛護他而不得以離間他,喜愛的女孩志保被有婦之夫追求,被視為師傅的豬子先生因公開身份發表觀點被暗殺,校長與其他領導暗中散布他的謠言。

丑松所感受到的孤獨與苦悶是常人難以體會的。電影的海報上,市川雷藏所飾演的丑松女主角一起坐在草地上面露愁容,黑白的畫面使其更顯悲哀寂寞。

從小客居他鄉的丑松在回鄉后也從未感受過生活的溫情,皚皚白雪堆積在群上之上,鄉村里的一彎河流被凍住,鱗次櫛比的破屋上堆積著厚厚的冰雪,寒意深入骨髓,也深入了他的內心。

他跪下道歉,以卑微的姿態向社會承認與生俱來的“錯誤”,哪怕知道傾吐秘密后的生活一定更艱難,依然忍辱負重,砥礪前行。丑松的愁緒超越了角色和時代,市川昆則將他的寂寞交予無數的觀眾。

究其改編的本質,是從原著中獲得必要的情節以及主題傾向,在此基礎上進行二次創作。

費里尼認為,“電影能從小說中獲取的不過是情節,而情節是無關緊要的,藝術作品最重要的是情感。”

市川在面對悲劇性政治作品的時候,也刻意做到了淡化情節,在小說到電影的轉換過程中更看重對其政治氛圍的把控,尤其是在處理《我是貓》這樣的書信體小說時,情節的還原顯得無關緊要,更重要的是重現其內在的批判性邏輯。

即使面對同一小說家的作品,他也不輕易“復制”風格,包括自己前期已經成熟的作品,他的改編創作始終服務于電影主題的表達,旨在引發更深入的思考。