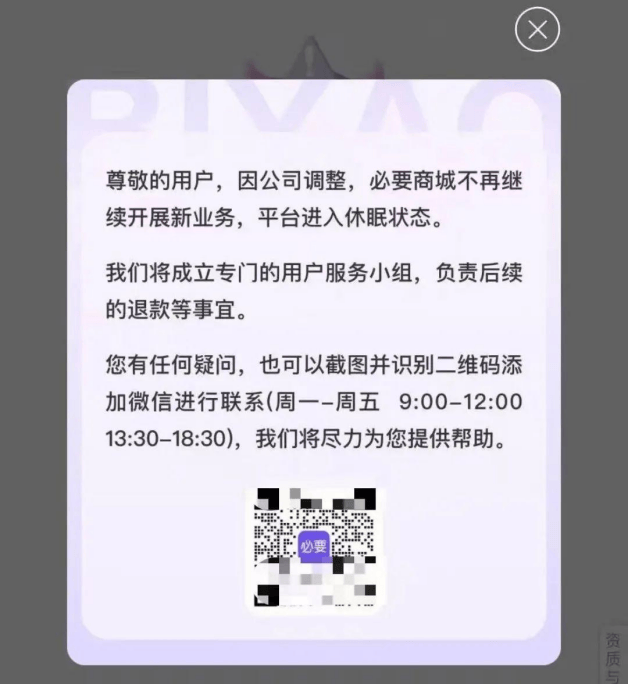

在電商領域,一場突如其來的風暴讓曾經的明星企業——必要商城,走向了不可逆轉的衰落之路。2025年6月,必要商城創始人畢勝發表的一封致用戶的公開信,在行業內激起了軒然大波,這家曾經被視為C2M(Customer To Manufacturer)模式先行者的企業,如今卻面臨著前所未有的危機。

必要商城自2013年成立以來,便以砍掉所有中間商,讓消費者直達制造商為核心理念,旨在提供“大牌品質、工廠價格”的商品。技術創新方面,必要商城確實取得了不少成就,不僅創造了多項系統和專利,還在AI應用上實現了多項首創,大幅提升了運營效率,用戶響應速度驚人。在巔峰時期,必要商城擁有高達3500萬的忠實粉絲,甚至在2020年還獲得了A+輪融資,并進入了上市輔導期,一切似乎都在向著美好的方向發展。

然而,命運卻與必要商城開了一個殘酷的玩笑。用戶流失率從2024年的25%急劇攀升至2025年4月的68%,老用戶復購率更是跌破10%。平臺逐漸陷入了“質量差→用戶流失→訂單減少→補貼能力下降→更依賴低價劣質商品”的惡性循環之中。2025年5月,“褲子褪色”事件集中爆發,平臺拒絕全額退款,僅同意補償30元優惠券,這一處理方式引發了大規模的輿情危機,進一步加速了必要的衰敗。

資金鏈的斷裂成為了壓垮必要商城的最后一根稻草。天眼查信息顯示,自2025年4月30日起,珠海必要工業科技股份有限公司(必要商城運營公司)新增了多條被執行人信息,執行總標的超過50萬元。據報道,這一事件的導火索是必要商城某代工廠被強制執行50萬元貨款,導致其余12家供應商要求縮短賬期,直接抽干了必要商城賬面上的8000萬元流動資金。一個小小的50萬,卻如同一顆巨石投入了平靜的湖面,激起了層層波瀾,最終引發了企業運行的戛然而止。

回顧必要商城的興衰歷程,不難發現,其失敗的原因是多方面的。首先,C2M模式雖然美好,但卻帶來了巨大的資金壓力。必要商城直連Prada、Armani等代工廠,需要預付50%貨款,而平臺要等到消費者確認收貨后才能回籠資金,回款周期長達45天。銷量越大,需要墊付的資金就越多,對流動資金的要求極高。同時,為了維持低價優勢,平臺還需要補貼商品差價的30%-50%,這種“兩頭燒錢”的模式,需要極其雄厚的資金做后盾,但必要商城在資本層面卻極為單薄。

其次,必要商城對制造工廠的把控力不足,品控難以保證,最終影響了用戶體驗。必要商城試圖通過全品類擴張的策略,覆蓋服裝、美妝、母嬰、生鮮等16個大類,然而貪大求全卻帶來了單品類深度不足、品類間缺乏關聯性等問題。更關鍵的是,必要商城在管理服裝柔性生產、生鮮冷鏈、電子品控等方面缺乏差異化標準,導致品控問題頻發。用戶差評中,尺碼不準、面料縮水、做工粗糙等問題屢見不鮮,直接影響了消費者對必要的信任度。

競爭對手的強勢崛起也是必要商城衰敗的重要原因之一。京東旗下的京喜、拼多多、淘寶特價版等巨頭紛紛加碼C2M市場,憑借百億補貼和流量優勢,在低價市場形成了壟斷地位。必要商城作為中小平臺,議價能力弱,難以在價格或品類上突圍。同時,在產品銷售方面,隨著垂直電商的崛起,必要商城的“全品類C2M”定位模糊,用戶心智不清晰,進一步加劇了其市場困境。

必要商城的失敗,不僅標志著電商狂飆時代的終結,也給中小商家敲響了警鐘。在電商領域,價格并非一切,差異化才是王道。同時,注重品控、選擇標準化程度高的品類、避免過高杠桿等也是商家在經營過程中需要時刻銘記的教訓。必要商城的興衰歷程,無疑為電商行業提供了一個寶貴的反面教材。