在地球的屋脊——青藏高原的深處,自然環境極端惡劣,寒冷與低氧交織,資源稀缺,使得這里成為了人口密度極低的區域。阿里地區,平均海拔高達4500米,其面積超過兩個山東省,而人口密度卻低至每平方公里不足0.4人。這里被譽為“世界屋脊的屋脊”,也是令人敬畏的“生命禁區”。然而,令人驚訝的是,人類祖先早在近十萬年前就已涉足這片土地。

古人類對惡劣環境的適應能力讓現代人贊嘆不已。一個令人困惑的問題也隨之而來:在廣袤的平原上,為何古人類會選擇踏上高原腹地?他們究竟何時開始征服這片高地?這些問題長久以來吸引著全球學者的目光,而中國學者在這一領域正取得突破性進展。

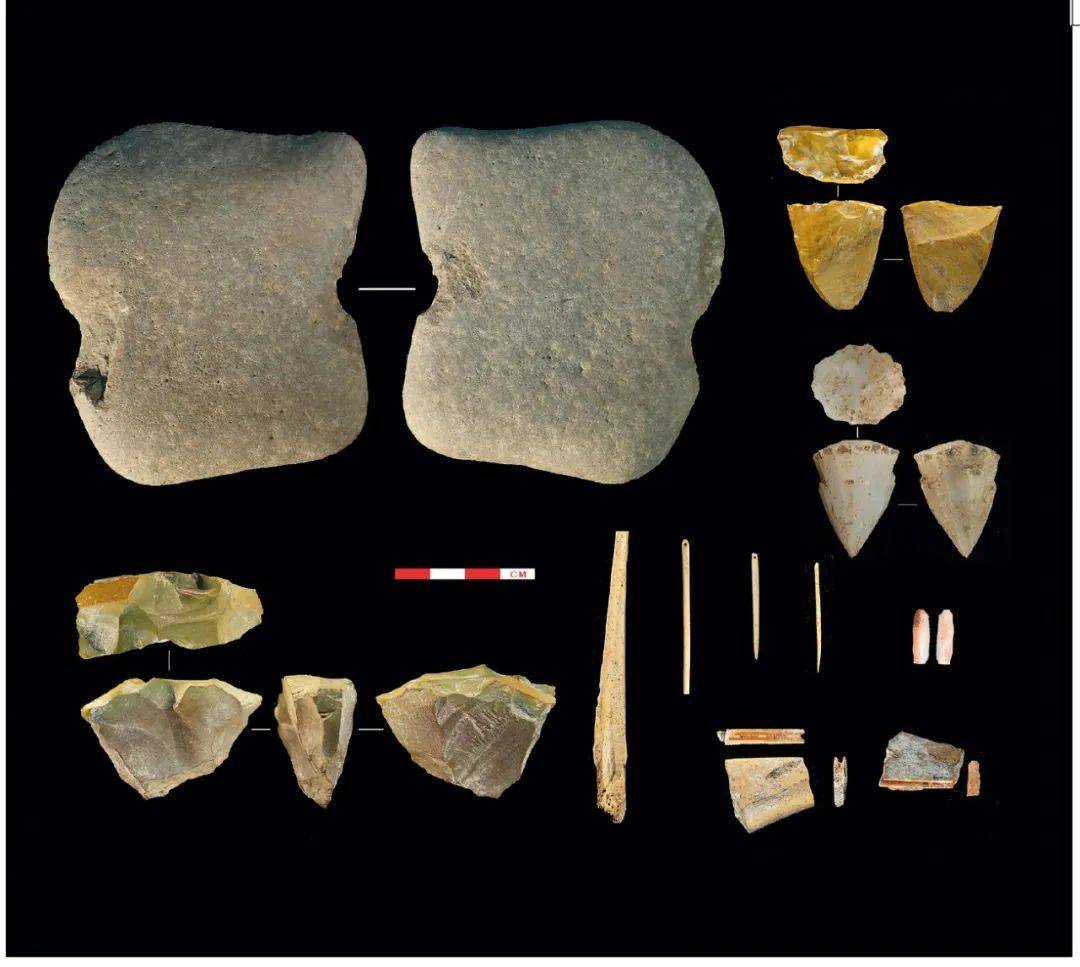

在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的辦公室里,研究員高星展示了兩塊來自西藏自治區尼阿底遺址的石器。這些石器修長、尖端鋒利,展現出精湛的石葉技術,標志著人類進入舊石器時代晚期。2018年,高星與張曉凌等人在世界權威期刊《科學》上發表了關于尼阿底遺址的研究成果。

2013年6月,考古隊在尼阿底山脈附近的色林錯湖邊發現了這些石器。尼阿底遺址綿延數公里,石器沿湖邊散落。古人類在此采集巖石材料,加工成石器,留下了叮叮當當的敲打聲。尤為重要的是,尼阿底遺址擁有罕見的土層堆積,使得考古人員能夠測定其年代——距今4萬至3萬年。這是西藏首次發現具有可信年代數據的舊石器時代古人類遺址,將青藏高原的人類活動歷史猛然拉長至近4萬年。

尼阿底遺址不僅記錄了古人類的活動痕跡,更在人類進化史研究中展現出獨特的科學價值。高星指出,擁有石葉技術的尼阿底先民屬于早期現代人,這引發了關于現代人起源與擴散的重大科學問題。尼阿底遺址表明,至少在三四萬年前,早期現代人已經到達青藏高原高海拔地區。

在尼阿底遺址發現五年后,另一處遺址在更高海拔的山洞中現身,再次極大地推進了人們對青藏高原古人類歷史的認識。在獅泉河旁的梅龍達普洞穴遺址,考古人員經過六年的持續發掘,形成了一個14米多深的深坑。這里留下了從距今10萬年至5萬年、距今4.5萬年,以及距今4000年至3000年三個不同時代的地層,見證了人類在此地的反復居住。

著名舊石器時代考古學家王社江主持了梅龍達普洞穴遺址的考古發掘。他發現,洞穴中的石器技術與華北、云貴地區的石器技術存在相似之處,暗示著青藏高原可能是歐亞大陸上的一條遠古大通道。梅龍達普洞穴遺址留下了一段綿延十萬年的歷史軸線,罕見地展現了古人類在高原上的生活軌跡。

關于古人類為何選擇挺進高原,高星提出了多種可能性。在氣候溫暖適宜的時期,高原上的動植物資源可能相對富集,競爭壓力較小,提供了更好的生存條件。當平原人口壓力增大時,也可能促使一些人群短期進入高原生活。高星還認為,人類天生擁有探索的欲望,到新的地方開疆擴土或許出自一種天然的征服欲和好奇心。

青藏高原古人類的研究不僅為了重建過去,也具有重要的現實意義。探索古人類如何適應極端環境,對于理解人類面臨的環境變化提供了寶貴的啟示。在艱苦而危險的考古調查中,中國學者已經調查了西藏的大部分區域,新發現了數以百計的舊石器遺址,他們的每一步進展都受到全球矚目。

與此同時,這些考古人也見證了青藏高原的巨大變化。從土房子到現代化設施,從交通不便到快遞可達,青藏高原在快速發展中展現出新的面貌。這些學者在追尋神秘過去的同時,也見證了高原的今日巨變。