在2025年的中國春節,兩大熱門話題席卷社交媒體:一部是再創新高的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》,另一則是AI界的新星DeepSeek。前者借由中國電影工業的力量重新詮釋了古老神話,而后者則憑借開源大模型顛覆了行業格局。這一巧合般的碰撞,實則揭示了技術革新與文化自信交匯的必然趨勢。在這場AI領域的“哪吒鬧海”中,百度與OpenAI也不得不調整策略,以應對新的挑戰。

DeepSeek的崛起如同哪吒攪動東海:它以開源模式迅速席卷全球,短短一個月內登頂140多個國家的應用商店排行榜。其R1模型在代碼生成、多模態交互等領域展現出的“本土化敏捷性”,直接撼動了GPT-4的市場地位。DeepSeek團隊摒棄了傳統的“堆算力、卷參數”路徑,將Transformer架構與中文互聯網生態緊密結合,創造出既能寫七言絕句,又能用東北話生成代碼注釋,甚至能在對話中融合《金剛經》與網絡段子的獨特模型。這種“文化插件式創新”不僅使其在C端市場迅速走紅,更通過開源策略成為了開發者社區的新寵。

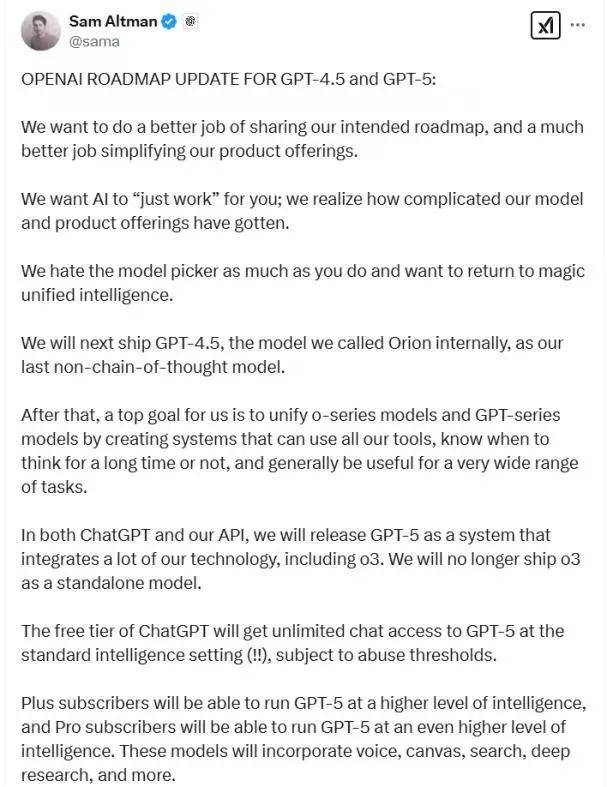

DeepSeek的沖擊波迅速波及整個行業。百度提前宣布文心大模型4.5系列的開源計劃,并將原定于下半年的5.0版本研發提速。OpenAI也緊急調整戰略,將技術儲備注入GPT-5,并宣布將基礎功能向免費用戶開放。這一連串動作背后,是百度與OpenAI對AI技術未來走向的深刻洞察與應對策略的調整。

百度創始人李彥宏在迪拜峰會上的發言意味深長:“大模型推理成本每年降低90%。”這句話揭示了一個殘酷的現實:當技術迭代速度遠超商業變現節奏時,免費或許將成為唯一的防御手段。百度選擇將文檔處理、AI繪畫等增值功能打包免費,實際上是用應用層生態來反哺基礎模型。這種策略轉變背后,是中國AI企業獨特的生存智慧。

OpenAI則面臨著東西方雙重夾擊的困境。其新推出的“深度研究”功能每月限次使用,試圖在保持技術神秘感與向開源浪潮妥協之間找到平衡。然而,當DeepSeek用“AI寫宋詞”功能單日吸引百萬用戶時,硅谷才發現文化適配性可能比參數規模更重要。中美AI巨頭在創新路徑上呈現出截然不同的選擇:百度強調“成本倒逼創新”,而OpenAI則押注“超級應用”幻想。

這場AI競賽的焦點究竟是什么?是算力的制高點,還是生態的毛細血管?是技術霸權,還是文化解釋權?DeepSeek的案例證明,創新可以被“文化基因”催化。當大模型越來越強大時,落地場景卻變得愈發模糊。百度用800萬自動駕駛訂單證明了垂直整合的價值,OpenAI則用GPT-5描繪了通用智能的藍圖,而DeepSeek則選擇在B站彈幕池中訓練模型。這種多樣化的探索,正是AI領域未來發展的縮影。

在2025年的春天,當李彥宏談論“創新環境”,當薩姆·奧爾特曼宣布GPT-5將統一所有工具,當DeepSeek的代碼庫里涌現出方言模塊時,我們看到的不僅是技術的迭代更新,更是一場文明形態的對話。AI技術正如哪吒的風火輪一般,正在重塑人類認知的邊界。在這場競賽中,無論是百度、OpenAI還是DeepSeek,都在用自己的方式探索著AI的未來之路。